Антропология морской державы в письмах и дневниках

Совместная программа радио «Град Петров»

и Санкт-Петербургского института истории РАН

«Архивная история»

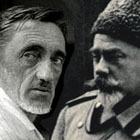

Гость: Татьяна Анатольевна Базарова

Тема: дневники и письма русских моряков петровского времени

Эфир: 30 декабря 2024 г.

АУДИО

В беседе с заведующей Научно-историческим архивом Санкт-Петербургского института истории РАН на тему «Разные судьбы: Дневники и письма морских офицеров эпохи Петра Великого в собрании Архива СПбИИ РАН» (при поддержке РНФ: проект № 23-18-00420 «Новые люди Новой России: антропология морской державы в первой половине XVIII в.») речь идет о переписке семьи Мордвиновых и дневнике Василия Лазаревича Лихачёва.

Татьяна Базарова:

Много документов личного происхождения отложилось и в других архивах, и в собрании архива Санкт-Петербургского института истории РАН. Например, там сохранилась часть семейной переписка Мордвиновых первой половины XVIII в.

Дворянский род Мордвиновых подарил России целую плеяду государственных и политических деятелей. В XVIII в. Мордвиновы прославились как флотоводцы. Семен Иванович и его сын Николай Семёнович были адмиралами российского флота. Отец на Балтийском море, а сын на Черном.

«Архив графов Мордвиновых» издал еще Василий Алексеевич Бильбасов. Всего вышло десять томов, но процесс издания остановился после его смерти. Материалы по XVIII веку вошли в первые два тома, во второй том включены записки Семёна Ивановича Мордвинова, которые ранее, в 1868 году, опубликовал Сергей Иванович Елагин по хранящемуся в Морском архиве оригиналу (эти тетради были переданы Семёном Ивановичем на хранение в архив адмиралтейской коллегии). В предисловии к первому тому Бильбасов отметил, что «учредителем» архива Мордвиновых был Николай Семёнович.

Документы Семёна Ивановича и его старшего сына Александра в семье практически не сохранились. Он предположил, что «графу Николаю Семёновичу Мордвинову стоило, вероятно, больших хлопот собрать те немногие бумаги, которые остались от деятельности его отца и старшего брата».

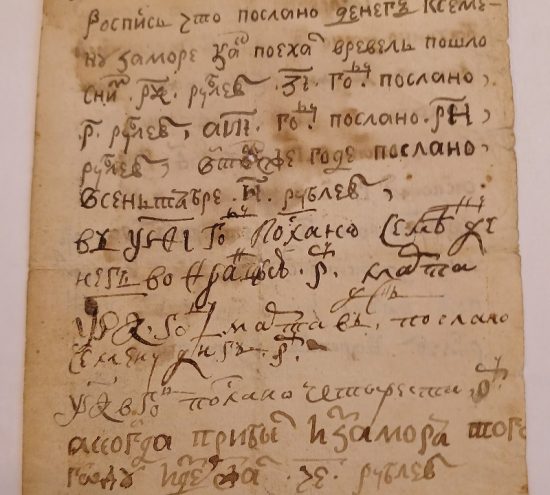

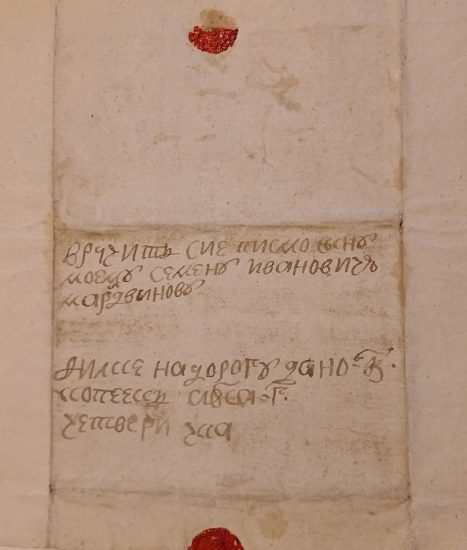

Фрагмент семейного архива Мордвиновых находится в Научно-историческом архиве Санкт-Петербургского института истории РАН в коллекции Н.А. Мезенцева. Про нее известно только то, что коллекция куплена у Н.А. Мезенцева в 1936 году, это указано и в путеводителе по нашему архиву. Николай Александрович Мезенцев в 1937 г. был научно-техническим сотрудником Музея истории религии и атеизма. В этом фонде несколько дел, которые содержат письма матери Семёна Ивановича Мордвинова, Авдотьи Степановны, гардемарину Мордвинову, а также письма их родственников.

Приобщение к флоту Семёна Мордвинова было типично для петровских недорослей. До тринадцати лет Семён воспитывался в семье, затем он был вызван на дворянский смотр. В 1715 году он (среди тех, знания которых не были достаточны для обучения в Морской академии) по указу Петра I был отправлен для обучения в новгородскую школу. В октябре того же года он был определён для дальнейшего обучения в Морскую академию. В январе 1716 года был направлен в Ревель для прохождения службы на корабле «Архангел Михаил» гардемарином. Весной того же года совершил переход на этом корабле в Копенгаген. Из Копенгагена, по повелению Петра I, Мордвинов как представитель богатой дворянской семьи был отправлен Петром I в конце 1716 г. в составе группы из 20 дворян во Францию, обучаться научным основам мореплавания. Он прослужил несколько лет на французских военных кораблях, совершенствуя на практике полученные знания, и даже стал подпоручиком французского флота. Но когда вернулся в Россию в 1722 г., то пришлось начинать строить карьеру почти с нуля, чем, видимо, он был не очень доволен. То есть Семён стал в России всего лишь мичманом, а это следующая после гардемарина ступень.

Ко времени заграничного обучения относится одиннадцать писем, их опубликовал в своё время П.А. Кротов.

Авдотья Степановна (Ушакова) вышла замуж за новгородца, дворянина Ивана Тимофеевича Мордвинова, в феврале 1700 года. А через несколько месяцев царь объявил войну Швеции. В сентябре 1700 г. ее муж ушел в военный поход и погиб в битве под стенами Нарвы 19 ноября 1700 г. Спустя два месяца после гибели супруга Авдотья родила единственного своего ребенка и более замуж не выходила. Как написал впоследствии С.И. Мордвинов, его матушка «осталась вдовою для сына и любя мужа». Надежда Николаевна Мордвинова писала: «Авдотья Степановна была женщина высокого ума и отличалась добродетелями. Оставшись… вдовою, она посвятила свою жизнь на воспитание сына…». Правнучка, графиня Мордвинова, писала, что «в отсутствие сына Авдотья Степановна продолжала жить в деревне, но вела переписку с ним. Он свято сохранял ее письма, которые находятся и до сих пор у нас. Первые письма ее были писаны его дядькою по ее диктовке, а впоследствии она выучилась грамоте и писала сама». Эти записки правнучки были опубликованы в 1873 году. Таким образом, эти письма, возможно, еще хранились в семейном архиве, что с ними стало далее – неизвестно, в публикацию Бильбасова они не вошли.

На документах стоят чернильные штампы библиотеки Мезенцевых и «1919 год». Возможно, фрагмент архива Мордвиновых попал к Мезенцевым после революции 1917 года.

Кротов опубликовал 11 писем, а всего в Архиве СПбИИ РАН сохранилось 21 письмо Авдотьи, все письма адресованы сыну, дата стоит не на всех, но последнее из них датировано 23 января 1752 года. В марте этого же года Авдотья скончалась. В последних письмах она пишет, что с «самого рождества христова с постели не бывала ни в другой горнице, а к тебе мое дитетко не писала и ездакам заказывала, что тебе не сказывали, для того чтоб тебе в твоем деле какова помешателства не зделалось».

По годам письма распределены неравномерно, с большой лакуной – отсутствуют 1730-е годы. Почерк у Авдотьи легко узнаваемый, видно, что пишет человек, который не привык много писать, это крупные буквы. Даты и цифры до конца жизни она пишет цифирью.

Сохранилась также роспись отправленных матерью денег сыну во Францию, всего 1130 рублей, это очень большая сумма. При этом она пишет сыну: «А болше того мне взять негде… голова моя вся в долгу». Давала советы учиться прилежно и обращаться к Богу: «молися Господу нашему Создателю и Пресвятой Владычице Богородице, дабы тебя Заступница наша ис такой далности вынесла».

По возвращении на родину сын несет службу в Кронштадте, а его мать стремится побаловать его подарками, присылает продукты – пироги, яблоки, птицу, пиво. 9 апреля, к празднику Пасхи, были посланы ею «птичка, сметана и творог 2 ведерка, яиц 200 в осиновом лукошке».

Упоминает Авдотья Степановна и о своей поездке в конце 1751 г. к сыну в Кронштадт, и о другой поездке, по-видимому, в Петербург, которая не состоялась из-за болезни сестры, «плачет, чтоб я не ехала, меня схорони, а мне и приехать некуда, стоит порутчик Казанского полку и з женою».

В 1750 г. скончалась первая жена Семёна Ивановича Мордвинова Феодосия Саввична Муравьева, этот брак был заключен в 1728 г., но оказался бездетным (двое детей умерли в младенчестве). В переписке мать даёт сыну советы по выбору невесты: «…больше сватай тех невест, которые летами поболше, а молоденкие всегда старых не любят». То, что сын вдовец и всё ещё не женат и не имеет детей, очень волновал Мордвинову, она то просит сына присмотреться к некой вдове Агафье, то пишет «о чем я сожалею Семён Иванович, что ты не договорился с Ываном Карсаковым, а буде у тебя есть какой договор с Мякининой и паки буди нат тобою мое благословение». В другом письме она дает благословение, пишет о болезни и просит приехать «хотя на малое время, человек я старой, не ровно что приспеет час смертной». Сын успел приехать в Покровское в марте 1752 года за 12 дней до ее кончины, а второй его брак состоялся уже в апреле, с семнадцатилетней Наталией Ивановной Еремеевой (1733-1795), уже после смерти матери, когда не прошло еще 40 дней. В этом браке появилось по разным данным 11 или 13 детей, из которых выжили восемь.

Авдотья Степановна успела перед смертью благословить этот брак: «…нет ли у тебя какова дела с Еремеевой. Будет есть, буди нат тобой, мое детитко, благославение. Договарись, май батюшко, с ними подлинна. А как зделаешь даговор, то в то время и домой просись».

Письма Авдотьи Степановны Мордвиновой – ценнейший источник для автобиографии русской женщины, матери петровского гардемарина, которая всю жизнь посвятила своему единственному ребенку.

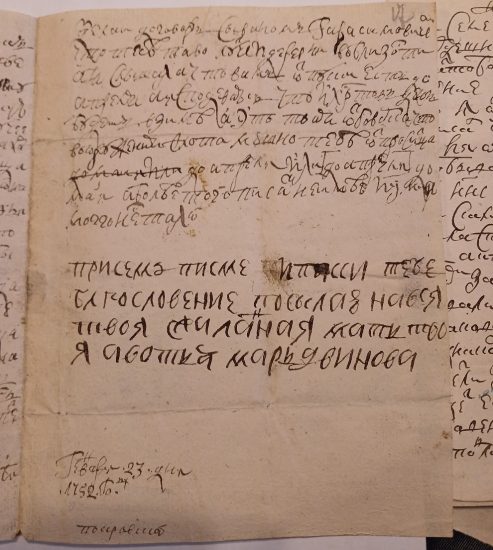

Еще один документ, о котором хотелось бы поговорить, это «Записка всяким случаям с 1721 году» Василия Лихачёва, которая также находится в Архиве Петербургского Института истории РАН. Более тридцати лет жизни её автора, Василия Лазаревича Лихачёва, были связаны с военным флотом. Карьера Василия Лихачёва началась так же, как и у Семёна Мордвинова. Но таких высот, как тот, Лихачёв не достиг. Его жизненный путь во многом типичен для своего времени, Василий начал службу гардемарином на Балтике в 1718 г. и через три года был произведен в мичманы. В 1724 г. он был послан инспектировать Петровские Олонецкие заводы и через два года, по возвращении в Петербург, произведен в унтер-лейтенанты. В 1729 г. командовал пакетботом «Курьер», совершавшим рейсы между Кронштадтом и Любеком. В 1733 г. стал лейтенантом и продолжил службу в интендантской экспедиции. В составе днепровской флотилии участвовал в русско-турецкой войне 1737-1739 гг. По возвращении в Петербург В.Л. Лихачев ходил в плавание на кораблях «Слава России» и «Св. Павел» и в 1751 г., так и не достигнув высоких чинов, вышел в отставку.

В тетрадь в восемь листов Василий Лазаревич записал важнейшие моменты восьми лет своей жизни с 4 сентября 1721 г. по 24 сентября 1729 г. Записка имеет форму дневника, пропуски в нём – от одного-двух дней до нескольких месяцев. Он пишет о морских походах и службе на берегу, сообщает об общегосударственных праздниках и траурах. В дневнике отмечены и семейные события – рождения и болезни детей, смерть отца и сестры, встречи с родственниками, покупка деревни, посевы и уборка ржи.

Первая запись дневника относится к окончанию Северной войны. Об этом событии Василий Лихачёв узнал на борту корабля «Св. Александр» в Гельсингфорсе. По указу Петра I туда на зимовку была отправлена эскадра из шести кораблей под командованием капитана-командора Н.А. Синявина. Суда прибыли в Гельсингфорс 4 сентября, однако, получив «известие о замирении шветом», через неделю вернулись на о. Котлин.

Далее записи надолго прерываются и возобновляются только 25 марта 1722 г. Очевидно, всю весну этого года В.Л. Лихачёв провел в хозяйственных заботах в своих имениях Жданове и Устинове.

1 июня он прибыл в Петербург и через четыре недели вышел в море на корабле «Св. Исаак Виктория» под командованием Александра Апраксина. Действия флота в этом году ограничились коротким учебным плаванием между Красной горкой и Березовыми островами, во время которого, по свидетельству Лихачёва, «взяли у нас у всех скаски: кто с которого году служит и от кого произведен».

16 августа В.Л. Лихачёв вернулся на свою котлинскую квартиру, а затем был откомандирован в Петербург, где получил письма о смерти дочери Верушки и рождении сына Александра.

Осень, зиму и весну 1723 г. Василий Лихачёв провел в Петербурге, где, как он пишет, посменно по неделе стоял на карауле в казармах.

23 июня 1723 г. в столице спустили на воду фрегат «Крейсер» и Лихачёв прибыл на нем на о. Котлин.

В этом же году мичман Лихачёв принимал участие в торжественной встрече ботика Петра I. Ботик в сопровождении флота прибыл к Котлину 7 августа, но из-за ненастной погоды церемонию отложили на четыре дня. Как он пишет: «7 дня пришел ис Петербурха на Котлин Иператорское величество з буерным флотом, потом изволил встречать на шлюпках под флагом своем адмиральским, и протчие флагманы были на шлюпках же под своеми флагами. А встречали князь-кесаря Ивана Федоровича Рамодановского. 11-го дня убирали карабли все флагами для встречи стараго ботика, которой привезен из Москвы, а зделан еще при царе Алексее Михайловиче».

Жалование он получал пять рублей в месяц. В дневнике он сообщает, что в Петербурге «стоял я на дворе у Тиличева», а также «на дворе у дяди князь Василья Федоровича Гагарина», а в Кронштадте на квартирах у капитана Полохова и капитан-лейтенанта кн. И. Лобанова-Ростовского.

Судя по записям, Василий Лихачёв получал существенную поддержку из дома от жены и от матушки. Так, 15 октября 1722 г. Григорий Яковлев привез ему в Петербург 50 руб., а полгода спустя – еще 90 руб. Или вот 30 января 1723 г. тот же Г. Яковлев вместе с поваром Михаилом Шаховым доставили три подводы с продовольствием; 6 июля «Меркулей да Оникин брат Тихан в Петербурх пригнали… 9 боранов».

6 ноября 1723 г. Л.В. Лихачёв получил отпуск, вернулся в Петербург только в конце августа следующего года и 1 ноября стал свидетелем наводнения, когда «была с моря в Р.В. вода велика».

В декабре он с капитаном-командором М.П. Госслером уехал из Петербурга инспектировать Петровские Олонецкие заводы. На Олонецих заводах плавили чугун, отливали пушки и якоря, выделывали холодное и огнестрельное оружие. Из-за сокращения заказов для флота после окончания Северной войны заводы стали приходить в упадок и их решили передать из Адмиралтейской в Берг-коллегию. Чтобы привести документы в порядок из Петербурга в Олонецкую губернию направили несколько инспекций, в одну из них, возглавляемую Гослером, и был назначен мичман Лихачёв. От Гослера он получил задание «иметь смотрение на домне на месяц, что надлежит угля, исвести и железной руды, и что выйдет чугуну и железа». Но вскоре заболел «огневой и кровь метал», после выздоровления Василий Лихачёв был «определен… смотрить… цегаус, в которых шпаги, фузеи, кортики, пистолеты». Затем он до 2 июня наблюдал за выплавкой чугуна на одной из 4 домен Петровских заводов, а потом поехал инспектировать Повенецкие заводы. На обратном пути оттуда Василий Лазаревич «немного не потонул» на Онежском озере; затем, уже на Петровских заводах, как он пишет, освидетельствовал «казенна анбар… коликое число и меди, годных и негодных материалов».

22 февраля 1726 г. Лихачёв вернулся в Петербург, адмиралтейская коллегия осталась довольна результатами инспекции, М.П. Госслер вскоре стал контр-адмиралом, а Василий Лазаревич – унтер-лейтенантом (Мордвинов – в 1724). Весь 1727 год он провел дома в имениях, поэтому в дневнике появляются записи о поездках в свои ржевские и пошехонские деревни, о посеве там ржи, болезни оспой дочерей Надежды и Веры, а также бегстве из села Жданова мужика Михаила Терентьева, который «покрал поднос, ложек, крушку, колпак серебреное, душегрейку» и др. В январе 1728 году Василий Лазаревич вернулся на службу и «ходил на фрегатах» в Копенгаген. Однажды «занесло нас штормом к швецкой земле и немного ночью о каменье не розбился и карабль».

Далее в ноябре – «от нашей колегии написан я в церемона, при котором погребении был у тела Государыни цысаревны Анны Петровны».

В 1729 году Василий Лазаревич совершал рейсы на пакетботе «Курьер» между Кронштадтом и Любеком, по возвращении представил в Адмиралтейскую коллегию отчет и морской журнал. Последняя запись в дневнике сделана 24 сентября.

О дальнейшей службе Лихачёва известно очень мало. События следующего года помогают восстановить указы из Адмиралтейств-коллегии, хранящиеся в коллекции 283 (Летучих изданий, указов и манифестов) Архива Петербургского института истории РАН. Всего в этой коллекции содержится шесть печатных и рукописных указов Адмиралтейской коллегии, адресованных Василию Лазаревичу в январе — декабре 1730 г. Они были собраны академиком Н.П. Лихачёвым.

В.Л. Лихачев 10 января 1730 г. получил указ Петра II из Адмиралтейств-коллегии заведовать сбором адмиралтейских денег в Устюжской и Вятской провинциях. 23 декабря 1730 г. он получил указ вернуться в Петербург. Наивысший взлет карьеры – когда в 1740 году он был назначен заведующим днепровской флотилии, находившейся у Переволочной. В Малороссии его служба пересеклась с вице-адмиралом Я.С. Баршем, который упоминал Лихачёва в своём дневнике.

В 1744 г. Лихачёв получил разрешение отправиться домой по состоянию здоровья. В 1751 г. снова вернулся на службу в Петербург, но через несколько месяцев ушёл в отставку. Наивысшее его звание – лейтенант. А карьера Семёна Мордвинова тогда находилась на взлете – в 1751 году он был представлен к званию капитана второго ранга, а в 1764 году Екатерина II произвела его в адмиралы.

Иллюстрации предоставлены Научно-историческим архивом Санкт-Петербургского института истории РАН.

См. также:

Петровские дипломаты в Османской империи

В программе Артема Гравина «Архивная история» Татьяна Базарова рассказывает историю документов, раскрывающих дипломатические секреты русско-турецких отношений петровской эпохи. Эфир 27 декабря 2021 г. АУДИО

Походная канцелярия князя Меншикова

Программа «Архивная история» с участием Татьяны Базаровой посвящена архиву походной канцелярии Александра Даниловича Меншикова. Эфир 31 октября 2022 г. АУДИО

Церковь на пользу государству

В программе Артема Гравина «Архивная история» Никита Башнин рассказывает о социальных, экономических и духовных основаниях церковной реформы Петра I. Эфир 28 февраля 2022 г. АУДИО

Для чего «на самом деле» был построен Петербург

Работа «царского чиновника» – убедить весь мир вкладывать деньги в Россию. В программе «Архивная история» Сергей Лебедев рассказывает об архиве Константина Скальковского. Эфир 6 марта 2023 г. АУДИО

Что писали современники о Крымской войне

В программе «Архивная история» принимает участие Борис Миловидов. Тема: Крымская война в документах Научно-исторического архива Санкт-Петербургского Института истории РАН. Эфир 30 октября 2023 г. АУДИО

Зарплата монахов, хлебные старцы, игуменское седло и другие детали жизни русского монастыря в XVI — XVII вв.

«Монах, инок – эти слова встречаются очень редко. Монашествующих называли старцами и старицами вне зависимости от возраста». В программе «Архивная история» принимает участие Ольга Абеленцева. Эфир 27 мая и 24 июня 2024 г. АУДИО

«Жалованные грамоты – редкие по красоте памятники письма»

«Дворечество с путем» и другие пожалования за правильное написание царского титула. Кому в Московской Руси раздавали и за что получали землю в собственность. В программе «Архивная история» принимает участие Мария Проскурякова. Эфир 29 июля 2024 г. АУДИО

К 300-летию перенесения мощей Александра Невского в Петербург

Сборник передач радио «Град Петров» про святого благоверного князя Александра Невского

«Медный всадник» Пушкина. Смысл произведения

«Печален будет мой рассказ»: Петербург – не для маленького человека. В программе «Встреча» культуролог Петр Сапронов – о трех главных героях знаменитой пушкинской поэмы «Медный всадник». АУДИО

«В церковь входят те социальные формы, которые уже есть в обычной жизни»

Царь Алексей Михайлович об участии подданных в церковных таинствах: нужно чаще причащаться – раз в год. О вехах истории русского православного прихода рассказывает историк Алексей Беглов. Передача 2. Типы приходов в допетровской Руси. АУДИО

Эрмитажные истории: винный погреб в революцию, императорская яхта в блокаду

Эрмитаж: не только о вещах, но и о людях. В программе Марины Лобановой «Книжное обозрение» Анна Конивец продолжает рассказывать про серию книг «250 историй про Эрмитаж». Эфир 3 и 10 сентября 2023 г. АУДИО

К 150-летию Ивана Шмелева. Переписка с генералом Деникиным

Светлана Шешунова рассказывает об издании переписки Ивана Шмелева и генерала Деникина. Программа «Под знаменем России». Передача 1. Эфир 28 сентября 2023 г. АУДИО

Расстрельные ямы в центре Петербурга

Кого похоронили 22 ноября 2022 года. Кого не похоронили. И почему найдены не все. В программе «Под знаменем России» антрополог Денис Пежемский – об останках расстрелянных у стен Петропавловской крепости. Эфир 8 и 15 декабря 2022 г. АУДИО

Свобода: Запад и Россия. Ключевое сходство, ключевое различие

В программе «Встреча» на тему свободы беседуем с крупнейшим современным культурологом, ректором Института богословия и философии Петром Сапроновым. Часть первая. Эфир 3 сентября 2022 г. АУДИО

Свобода в России

В программе «Встреча» продолжаем беседу на тему свободы с крупнейшим современным культурологом, ректором Института богословия и философии Петром Сапроновым. Часть вторая. Эфир 10 сентября 2022 г. АУДИО

Свобода: Запад и Россия

Что такое свобода? Продолжаем беседы с крупнейшим современным культурологом, ректором Института богословия и философии Петром Сапроновым на «трудные темы» русской культуры. АНОНС

Как благочестие погубило империю

«Крупнейший современный историк Русской Церкви – американец». Павел Рогозный о Грегори Фризе. Программа «Книжное обозрение» посвящена книге «Губительное благочестие: Российская церковь и падение империи». Эфир 14 августа 2022 г. АУДИО

Кого можно уничтожить?

«Бывшая дворянка», революционный матрос, белый офицер. Даниил Петров предлагает слушателям провести альтернативную, общественную «экспертизу ценности» архивных личных дел 1920-х годов, которые в наше время решено уничтожить. Эфир 9 декабря 2021 г. АУДИО

«Соловей» при дворе российского императора: личная переписка Прасковьи Бартеневой

В программе Марины Лобановой «Встреча» Анна Конивец рассказывает про «подпольные письма» из архива знаменитой русской придворной певицы Прасковьи Арсеньевны Бартеневой. Эфир 23 января 2021 г. АУДИО

30-летие возвращения названия Санкт-Петербургу. Итоги юбилейного года

В программе «Возвращение в Петербург» слушайте серию репортажей, которые познакомят с материалами круглого стола «Из Ленинграда в Санкт-Петербург… К 30-летию возвращения городу его исторического наименования». АНОНС

«Наименование города «Питер» в документах впервые встречается в 1705 году»

Гость программы «Возвращение в Петербург» историк и архивист Татьяна Базарова рассказывает об истории наименования Петербурга, о различных вариантах именования города в документах XVIII века. Эфир 16 августа 2021 г. АУДИО

«Священство» и «царство» в России на пороге Нового времени

Историк Павел Седов – к 320-летию снятия колоколов Петром Первым и 300-летию начала Синодального периода в истории Православной Церкви в России. Программа «Встреча». Эфир 20 марта 2021 г. АУДИО

История государства — да. История человека — нет

Уничтожение личных дел в современной России — практика геноцида семейной памяти. Государство согласно платить только за историю партий и правительств, а историю конкретных людей — «измельчить методом шредирования». Юрист и генеалог Даниил Петров рассказывает о новостях архивов. Эфир 19 сентября 2020 г. АУДИО

Два цикла лекций о русской идентичности

Предлагаем вашему вниманию два цикла лекций — о роли личности в истории и роли культуры в формировании личности. Самые влиятельные исторические персоны и самый загадочный период Серебряного века раскрываются в наших лекториях. Лекторы — Игорь Шауб и Петр Сапронов

Что такое культурология

Можно изучать историю, можно изучать искусство, можно осмелиться начать изучать богословие. Но все это довольно бессмысленно без изучения человека в культуре. В программе «Встреча» принимает участие известный культуролог, автор 20 книг, ректор Института богословия и философии, доктор наук Петр Александрович Сапронов. Эфир 15 августа 2020 г. АУДИО + ТЕКСТ

В Европу — со своими государями

«Пушкин сказал важную мысль: первыми европейцами в России всегда были Романовы». В программе «Книжное обозрение» Марина Лобанова беседует с ректором Института богословия и философии Петром Александровичем Сапроновым, автором книги «Романовы как династия». Эфир 19 июля 2020 г. АУДИО

Богословие монархии

«Государь выше отдельного подданного, но меньше их совокупности». В программе «Книжное обозрение» речь идет о политической теологии и монархии. АУДИО

«Свято место пусто не бывает». История одного пьедестала

Царя сняли с пьедестала… Кого поставили? В программе «Возвращение в Петербург» принимают участие Вера Андрейчева и Андрей Рыжков. Эфир 14 октября 2019 г. АУДИО

«Именем Ринальди – Тучков буян»

«Набережная Европы – отменяется! Судебный квартал – отменяется! Будет парк». В программе «Возвращение в Петербург» Андрей Рыжков продолжает рассказывать о новостях петербургской топонимии. Эфир 30 сентября 2019 г. АУДИО + ТЕКСТ