Достоевский адекватно Достоевскому

Программа Марины Лобановой

«Встреча»

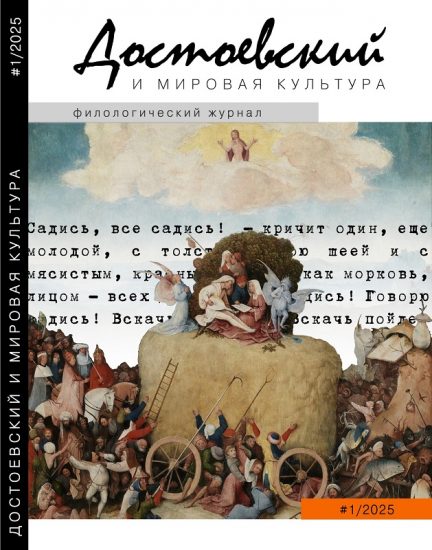

Гость: Татьяна Александровна Касаткина, доктор филологических наук, главный научный сотрудник ИМЛИ РАН, главный редактор журнала «Достоевский и мировая культура. Филологический журнал»

Тема: современная достоевистика

Эфир: 8 марта 2025 г.

АУДИО

Марина Лобанова:

Как изменилось изучение Достоевского за последние 30 лет?

Татьяна Касаткина:

Как вы понимаете, за последние 30 лет у нас, именно в России, очень много что поменялось. Прежде всего, появилась возможность изучать Достоевского адекватно Достоевскому. Потому что Достоевского, конечно, после войны, то есть это уже в 1948-1949 гг. начали опознавать как один из ведущих брендов, которые Россия в принципе может предъявить на Западе, и который может быть предметом её гордости. Но поскольку государство было атеистическое, то с исследованием Достоевского были большие проблемы, его нужно было перевести в социологический план. И оттуда сохранилась какая-то масса довольно диковатых, но, тем не менее, очень устойчивых представлений о том, кто такой Достоевский.

…

Сразу после крушения СССР, то есть крушения именно как атеистической империи, начинается изучение Достоевского-христианина. Это прежде всего предполагает очень подробное чтение Ветхого и Нового Завета, то есть книги, которой в СССР не было. Соответственно, Достоевский открывается совершенно с другой стороны, в том числе потому, что писатель, который 4 года своей каторги постоянно читал единственную книгу, которая была дозволена в остроге, а это Евангелие.

…

Поэтому у Достоевского всегда огромное количество и скрытых, и микроцитат в тексте, которые, естественно, этот текст бесконечно расширяют, потому что за каким-то самым простым высказыванием, за какой-то самой простой ситуацией начинают открываться библейские смыслы.

С другой стороны, прямо в тексте Достоевского присутствует огромное количество даже названных книг, которые герои читают, дарят друг другу, передают, пересказывают и так далее, с которыми сравнивают друг друга. Это всегда значимо. Эти книги во многом до совсем недавнего времени тоже оставались не только неисследованными применительно к тексту Достоевского и, соответственно, было непонятно, как они в этот текст включены, но очень многие оставались даже и непрочитанными, потому что это книги XIX века, которые не переиздавались.

…

Достоевский очень хорошо владел французским и немецким языками, свободно, поэтому авторов, которые писали на немецком и французском, он читал в основном на языках оригинала.

…

Достоевский очень широко читал прессу своего времени и понимал историю текущего момента, политическую ситуацию, социологию, но он на это смотрел именно с исторической точки зрения, потому что он видел события, которые привели к этому моменту, причем очень далеко их видел (вот это прекрасное знание истории создавало огромный шлейф, огромный коридор предпосылок, которые к этому событию привели, и, соответственно, он мог увидеть и куда ведёт это событие). Говорят: «Достоевский – пророк». А вот одна из составляющих того, что можно назвать его пророчеством, это просто очень хорошее знание истории и того, что происходит в тех или других случаях вследствие определённых событий.

…

В Советском Союзе изучение Достоевского было вынуждено идеологизированным – это была противоборствующая по отношению к нему идеология. И поэтому очень многое вынужденно искажалось. А 35 лет назад у нас началось изучение Достоевского в соответствии с авторским замыслом, адекватно тому, как он это себе представлял и как он хотел бы видеть. Вот что, собственно, изменилось главным образом за это время.

…

Достоевский смотрит на свой текст как на средство трансформации, как на средство открыть читателю совсем новое знание себя самого, которое вывело бы его из отчаяния, из ситуации, когда он не видит выхода, потому что он окружён сплошной материальностью мира. Вот Достоевский показывает выход из этой вот материальности, которая человека окружает, погружает в себя, и которая наращивает препоны, наращивает границы между людьми и, соответственно, между человеком и мирозданием, между человеком и Богом. То есть то, что запирает человека в некую клетку, из которой ему нет выхода и в которой ему, вообще-то, плохо, где он чувствует себя одиноким, где он чувствует себя непонятым, где он, главное, чувствует невозможность понять смысл своей жизни, для чего он вообще присутствует на этой земле. Потому что если жизнь человека конечна, то самое разумное, что человек может здесь сделать, это немедленно её закончить. Потому что тогда ничто не имеет смысла, тогда никакие действия человека в этом мире никуда не ведут, и, в общем, он рождается, чтобы немножко помучиться и умереть. Или даже если «немножко порадоваться и умереть», то любая радость начинает иметь вкус пепла, если за ней стоит конечность человека.

Каждое его произведение направлено на то, чтобы показать человеку выход. На то, чтобы показать человеку его самого совсем в другой природе и другой форме, и показать ему выход за пределы, за вот эти узкие пределы себя самого, в которых человек страдает.

…

Марина Лобанова:

Отличается ли подход к Достоевскому в разных странах?

Татьяна Касаткина:

Мы уже увидели, я надеюсь, что и в России очень разные подходы. И всё-таки это очень сильно зависит и от личности исследователя. В этом смысле очень хорошо, что исследователей много, потому что без каждого из них какой-то аспект творчества Достоевского остался бы за пределами нашего внимания. Но, естественно, так же как личные различия, точно так же есть и национальные различия, поскольку всё-таки взгляд исследователя очень сильно определяет национальная культура.

И в этом смысле можно сказать, что, например, японцы, наверное, первые вот в такой интенсивности начали исследовать именно природу у Достоевского, то, что на русской почве очень долго вообще оказалось незамеченным, и даже исследователи говорили о том, что у Достоевского нет природы, нет пейзажей. Это связано с тем, что европейцы видят природу в литературе в основном в двух аспектах, это либо фон для деятельности человека, … либо это отклик природы на человеческое состояние, как бы внешняя демонстрация внутреннего состояния (бушует в сердце гроза – и такая же гроза начинает бушевать вовне, вот типично романтический способ изображения состояния героя). А для японца природа – это совсем другое, природа – это безусловно субъект, с которым человек входит во взаимодействие. И у Достоевского природа дана (на самом деле на очень больших пространствах текста) именно в таком качестве. То есть природу у Достоевского не замечали именно потому, что она совершенно не та природа, какой её воспринимает среднестатистический европейский человек, она не сцена, она не зеркало, а она полноценный субъект, с которым надо войти во взаимодействие, в уважительное взаимодействие. И вот это то, что японцы заметили сразу, немедленно, и у них появилось несколько очень интересных работ, которые вот так эту природу и показали читателям Достоевского в других странах.

…

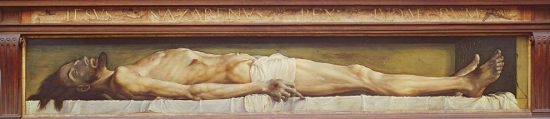

Интересна ситуация с картиной Гольбейна в «Идиоте» (которая центральная для текста), «Мертвый Христос» Гольбейна, который традиционно, на протяжении 200 лет, воспринимался в России как вот такой вот образ Христа без воскресения. А между тем, как западными исследователями, так и самим Достоевским (западные исследователи разглядели это в том числе и у Достоевского), «Христос» Гольбейна виден для них именно как человек в первое мгновение воскресения, как фигура, которая двинулась из тяжёлой смерти, из смерти с тлением. … Они совершили какой-то радикальный переворот ума. И вот это схождение Христа в ад они восприняли очень серьёзно. … Дело в том, что «Христос» Гольбейна, в соответствии с теми исследованиями, которые проводили базельские искусствоведы, должен был помещаться над захоронением внутри собора. … В стене собора была такая ниша, где находились 13 гробов, достаточно низких, над которыми должно было располагаться это полотно Гольбейна. И суть высказывания была именно та, что «Я был таким, как ты, поэтому ты можешь быть таким, как Я». То есть вот это вот изображение даже тлеющего Христа показывало Его принципиальную сродность с теми, кто находится под ним. Для того, чтобы их вывести, для того, чтобы дать им надежду, Он должен был показать, что Он такой же. И это было видно всем. И американские исследователи … писали о Христе у Гольбейна в первом движении в воскресении.

…

Это очень интересно: отечественные искусствоведы часто просто в своих статьях о Гольбейне воспроизводят суждение Карамзина (что в Христе Гольбейна нет ничего божественного, но как мёртвый человек – изображён весьма естественно) и потом суждение героя Достоевского об этой картине. А вот для наших коллег за границей было совершенно очевидно, что тут – другое. И Достоевский воспроизводит и это наше видение, и то, другое, которое он тоже сумел разглядеть, и назвал Гольбейна, по свидетельству дневника Анны Григорьевны, величайшим художником и поэтом.

…

См. также:

«Медный всадник» Пушкина. Смысл произведения

«Печален будет мой рассказ»: Петербург – не для маленького человека. В программе «Встреча» культуролог Петр Сапронов – о трех главных героях знаменитой пушкинской поэмы «Медный всадник». АУДИО

«…ломая руки, Россия предо мною шла…»

«Вместе с вами я в ногах валялась у кровавой куклы палача». Анна Ахматова – о народе, стране, истории. В программе «Встреча» Марина Лобанова беседует с Ниной Поповой. Эфир 27 января и 3 февраля 2024 г. АУДИО

«То, что кажется так просто и ясно для нас, никогда не понять Шмелеву»

«Весь в Ивана Сергеевича». В программе Марины Лобановой «Встреча» историк литературы Николай Карпов раскрывает ранее неизвестные детали биографии Сергея Шмелева, сына писателя. Эфир 25 ноября 2023 г. АУДИО

Как миряне строили свою церковную жизнь до того, как начали строить храмы

«Покаяние вольно есть»: до прихода была «семья». Хронологически приход появился на Руси поздно – уже после соборов и монастырей. Как же миряне строили свою церковную жизнь? В цикле «Вехи истории русского православного прихода» Алексей Беглов рассказывает о формах устроения прихода в истории Русской Церкви. Передача 1. АУДИО

Женщины в Библии: Фамарь

Фамарь – первое женское имя, упомянутое в «Родословии Иисуса Христа». Но в Библии мы читаем, что она преступает сразу несколько законов… В чем же смысл этой истории? Цикл бесед с библеистом Светланой Бабкиной «Женщины в Библии». Четвертая передача. АУДИО

Золотое правило: желай – для себя, делай – для других

Вторая часть беседы с библеистом Глебом Ястребовым на тему евангельской максимы: не судите, да не судимы будете. АУДИО

Кого можно уничтожить?

«Бывшая дворянка», революционный матрос, белый офицер. Даниил Петров предлагает слушателям провести альтернативную, общественную «экспертизу ценности» архивных личных дел 1920-х годов, которые в наше время решено уничтожить. Эфир 9 декабря 2021 г. АУДИО

Апофатика снова царит в богословии

«Избавление от иллюзорного комфорта окончательности наших идей». Программа Марины Лобановой «Встреча» продолжает знакомить с новыми богословскими концепциями. Светлана Коначёва рассказывает об одном из самых обсуждаемых и непривычных направлений в современной теологии. Передача первая. Эфир 11 сентября 2021 г. АУДИО

Философы о Пушкине

В программе «Книжное обозрение» преподаватель Института богословия Константин Махлак рассказывают о сборнике «Пушкин в русской философской критике. Конец XIX — XX век». Эфир 15 ноября 2020 г. АУДИО

Апостолы для апостолов

«Место женщин в общине Иисуса было столь значительно, что даже столетия нивелирования этого факта не смогли убрать его совершенно из Евангельской вести». О книге «Иисус и женщины» в программе «Книжное обозрение» беседуют Марина Лобанова и преподаватель Института богословия и философии Константин Махлак. Эфир 12 и 19 сентября 2020 г. АУДИО

«Мы все обнаружили для себя заново нашу Родину»

В передаче «Возвращение в Петербург» топонимист Андрей Рыжков начинает рассказ об интереснейшем событии культурной жизни Ленинграда 1960-х — телевизионной передаче «Литературный вторник», состоявшейся 4 января 1966 г. Эфир 22 января 2018 г. АУДИО + ТЕКСТ

«Что мы можем сделать для наших предков?»

В программе «Новости Сервиса скачиваний» Светлана Шешунова делится своими впечатлениями о цикле программ «Возвращение к семейным истокам, или Родословные детективы». АУДИО

Разум и вера, наука и религия – почему они не враги?

«Достоевский считал доказательства бытия Божия кощунством, а Соловьев видел целью своей философии выразить истины христианства языком разума». В Петербургском религиозно-философском обществе имени Владимира Соловьева сделала доклад известная исследовательница русской религиозной философии сестра Тереза Оболевич. Репортаж 26 сентября 2017 г. АУДИО

«А что на самом деле говорил Иисус?»

В программе «Книжное обозрение» Константин Махлак рассказывает о книге Иоахима Иеремиаса «Богословие Нового Завета. Часть первая. Провозвестие Иисуса». АУДИО

«Церковь не есть академия»

В программе «Книжное обозрение» преподаватель Института богословия и философии Константин Махлак рассказывает о книге протоиерея Павла Хондзинского, посвященной русскому внеакадемическому богословию XIX века. АУДИО

Экклезиология. История православного учения о Церкви от Ветхого Завета до Нового времени

В цикле передач «Экклезиология» преподаватель Санкт-Петербургского Института богословия и философии Константин Андреевич Махлак прослеживает развитие христианского представления о Церкви от Ветхого Завета до Нового времени