Христианские мотивы в творчестве Осипа Мандельштама

«Перечитывая заново»

Протоиерей Алексей Уминский

Христианские мотивы в творчестве Осипа Мандельштама

Эфир: 12 июля 2023 г.

АУДИО, ТЕКСТ

Моя беседа сегодня будет не только о христианских мотивах в поэзии Осипа Эмильевича Мандельштама, но и о его поиске веры, о его христианском пути и о его христианской глубине.

Дано мне тело – что мне делать с ним,

Таким единым и таким моим?

За радость тихую дышать и жить

Кого, скажите, мне благодарить?

Я и садовник, я же и цветок,

В темнице мира я не одинок.

На стекла вечности уже легло

Мое дыхание, мое тепло.

Запечатлеется на нем узор,

Неузнаваемый с недавних пор.

Пускай мгновения стекает муть

Узора милого не зачеркнуть.

1909 год.

Свой разговор о христианской вере великого поэта я хотел бы начать вот с этого стихотворения. Это первая публикация Мандельштама, в которой он как будто бы нащупывает тропиночку, дорожку понимания самого себя, смысл своего бытия, начала и цели своей жизни. О духовной жизни Мандельштама, его пути к вере и вообще его религиозности очень мало фактов и очень мало биографических известий, очень разрозненные, слабые свидетельства его близких и друзей – и поэтов, и биографов, которые могли бы пролить свет на его обращение, на его духовный путь. Их настолько мало, что многие исследователи Мандельштама вообще ставят под вопрос его религиозность и его христианство. Я поделюсь своим опытом прочтения Мандельштама.

Образ твой, мучительный и зыбкий,

Я не мог в тумане осязать.

«Господи!» – сказал я по ошибке,

Сам того не думая сказать.

Божье имя, как большая птица,

Вылетело из моей груди!

Впереди густой туман клубится,

И пустая клетка позади…

1912 год.

Творчество Мандельштама принято делить на три таких главных периода. Первый период – это ранний Мандельштам, до 1915 года, который ознаменован сборником «Камень», а второй период – это сборник «Tristia», с 1915 по 1925 годы, и потом уже третий период, зрелого Мандельштама, который кончается «Воронежскими тетрадями» и его мученической кончиной.

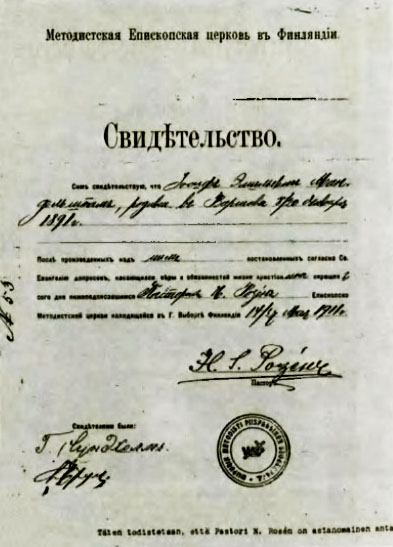

В 1911 году в Выборге Мандельштам окрещен в епископско-методическое исповедание пастором Розеном и об этом есть документальное свидетельство.

Почему Мандельштам пошел именно к методистам? Первый, лежащий на поверхности ответ – «по прагматическим мотивам, чтобы обойти квоту на иудеев и поступить в Петербургский университет». Аверинцев находит по крайней мере два факта против такой версии: во-первых, острый религиозный кризис поэта, засвидетельствованный в стихах (где как не в них искать «ключи» к его биографии!) и длившийся весь 1910 год.

В изголовьи черное распятье,

В сердце жар, и в мыслях пустота, –

И ложится тонкое проклятье –

Пыльный след – на дерево креста.

Ах, зачем на стеклах дым морозный

Так похож на мозаичный сон!

Ах, зачем молчанья голос грозный

Безнадежной негой растворен!

И слова евангельской латыни

Прозвучали, как морской прибой;

И волной нахлынувшей святыни

Поднят был корабль безумный мой:

Нет, не парус, распятый и серый,

С неизбежностью меня влечет –

Страшен мне «подводный камень веры»,

Роковой ее круговорот!

«Подводный камень веры» – это из Тютчева, из его стихотворения о Наполеоне, где он противопоставляет гордыню, самость, самонадеянность великого полководца, с верой, с подводным камнем веры, о который и разбивается Наполеон. Этот образ использует юный Мандельштам, описывая свой мучительный путь к поиску веры, к поиску христианства.

Во-вторых, Аверинцев отмечает: «В дальнейшем для Мандельштама было важно, что хотя бы в некотором, подлежащем уточнению, смысле он – христианин. Применительно к человеку еврейского происхождения это означало прежде всего – не иудаист: достаточно конкретный и серьезный выбор». И приводит две причины обращения к методистам.

Первая: «Протестантизм именно как стускленный, неяркий вариант христианства был в колер, в масть «матовому» миру раннего Мандельштама».

И вторая причина: «Если Мандельштам хотел креститься, так сказать, в «христианскую культуру» (это выражение, употребленное им еще в 1907 году), если для него было важно считать себя христианином, при этом не посещая богослужений, не принадлежа ни к какой общине и не совершая выбора между этими общинами, – не православие, не католицизм, а только протестантизм мог обеспечить ему для этого более или менее легитимную возможность; прецеденты имелись. Для человека, дорожащего, как Мандельштам, своей удаленностью от всех сообществ, – позиция очень комфортная».

И при этом уже в ранних своих стихах Мандельштам выражает свои очевидные симпатии именно к католицизму. Они подкрепляются, в частности, отсылками к высказываниям самого поэта, например, к следующему фрагменту письма Вячеславу Иванову от 13 августа 1909 года: «Разве, вступая под своды Notre Dame, человек размышляет о правде католицизма и не становится католиком просто в силу своего нахождения под этими сводами?»

Мне как-то встретилась работа очень интересного ученого из Владивостока Нины Петровой, которая как раз размышляла о религиозной парадигме в творчестве Мандельштама, вот что она отмечает:

«Авторский миф о хаосе и космосе является доминирующим в картине мира раннего Мандельштама. Иудаизм выступает в качестве основы первичной мифопоэтической модели культуры и авторского мифа о «родовом хаосе», в котором отражено представление о национально-религиозной стихии.

…

В стихотворениях 1910 года «В огромном омуте прозрачно и темно…» и «Из омута злого и вязкого…», содержащих намеки на еврейское происхождение его семьи, центральным образом является огромный, темный омут, а их доминирующей темой – существование на границе реальности и сна, бытия и небытия. «Тростинка» – персонификация лирического «я» Мандельштама – осознает свою обреченность на возвращение в «злой» и «вязкий» омут».

Из омута злого и вязкого

Я вырос, тростинкой шурша,

И страстно, и томно, и ласково

Запретною жизнью дыша.

И никну, никем не замеченный,

В холодный и топкий приют,

Приветственным шелестом встреченный

Короткиx осенниx минут.

Я счастлив жестокой обидою,

И в жизни похожей на сон,

Я каждому тайно завидую

И в каждого тайно влюблен.

Подобным же образом Мандельштам осмысляет и распятие Христа.

Неумолимые слова…

Окаменела Иудея,

И, с каждым мигом тяжелея,

Его поникла голова.

Стояли воины кругом

На страже стынущего тела;

Как венчик, голова висела

На стебле тонком и чужом.

И царствовал, и никнул Он,

Как лилия в родимый омут,

И глубина, где стебли тонут,

Торжествовала свой закон.

«Выход из «родового хаоса» трактуется как приобщение к мировой религии (христианству в католическом и протестантском изводах) и европейской культуре. В период «Камня» христианство для Мандельштама – это формотворческое начало, превращающее хаос в гармонию, неорганизованную природу – в культуру. Готика выступает как архитектонический механизм структурирования культуры, а Рим мыслится как культурно-религиозный универсум». Эта цитата из ее работы.

«Конфликт между хаосом и строем, биографией и культурой разрешается в пользу последней. А культура в представлении поэта неотделима от христианства и гармонии космоса. … Поэт-акмеист, согласно Мандельштаму, стремится достичь того, чего достиг Бог, создавая все сущее, – но работая с другим материалом (в данном случае – со словом), и в другой сфере – искусства. Если поэт-символист приравнивает себя к Создателю, то поэт-акмеист подражает Ему».

Но чем внимательней, твердыня Notre Dame,

Я изучал твои чудовищные ребра, –

Тем чаще думал я: из тяжести недоброй

И я когда-нибудь прекрасное создам.

Говоря об обращении Мандельштама в христианство, невозможно не вспомнить о таком человеке как Сергей Платонович Каблуков. Он родился 12 сентября 1881 года и умер достаточно молодым, 25 декабря 1919-го. Религиозный и общественный деятель, знаток духовной музыки, математик-педагог, мемуарист. В 1909-1913 годах – секретарь Религиозно-философского общества в Петербурге, он был председателем его Христианской секции). В истории русской культуры известен благодаря тесному общению и переписке с И.Ф. Анненским и молодым Мандельштамом, дарование которого он оценил одним из первых. Записи дневника Каблукова и его владельческий экземпляр «Камня» – единственный крупный источник к изучению ранней биографии и творчества Мандельштама. Он знакомит Мандельштама с Зинаидой Гиппиус и через нее вводит Осипа Эмильевича в круг знаменитых поэтов. В конце октября 1910 года Каблуков попросил Зинаиду Гиппиус обратить внимание на стихи Мандельштама и дать ему рекомендацию в «Русскую мысль», то есть к Брюсову. 26 октября Гиппиус отправила Брюсову письмо, в котором Мандельштам его стихи отрекомендованы следующим образом:

«Некий неврастенический жиденок, который года два тому назад еще плел детские лапти, ныне как-то развился, и бывают у него приличные строки. Он приходил ко мне с просьбой рекомендовать его стихи вашему вниманию. Я его не приняла (уж очень он устанный), но стихи велела оставить, прочла и нахожу, что «вниманию» вашему рекомендовать я их могу, а что вы дальше с ними будете делать – это меня уже не трогает, и вы лучше знаете».

Мандельштам посвящает Каблукову стихи.

Я помню берег вековой

И скал глубокие морщины,

Где, покрывая шум морской,

Ваш раздавался голос львиный.

И Ваши бледные черты

И, в острых взорах византийца,

Огонь духовной красоты –

Запомнятся и будут сниться.

Вы чувствовали тайны нить,

Вы чуяли рожденье слова…

Лишь тот умеет похвалить,

Чье осуждение сурово.

В 1916 году Каблуков записал:

«Сегодня был и обедал Мандельштам, которого я возил на вечерню Пасхи в Александро-Невскую Лавру. Там поместил его на клиросе. Епископская служба и пение митрополичьего хора ему понравилось. Самое же богослужение впечатлило его, и ему показалось, что оно совершалось и совершается в Лавре «для князей Церкви», а не для народа».

Постепенно очарование католичеством уходит и Мандельштам начинает всерьез интересоваться православием, видимо, под влиянием Каблукова. В 1915 году он пишет: «Всё римское бесплодно, потому что почва Рима камениста, потому что Рим – это Эллада, лишенная благодати».

Перейдем ко второму периоду творчества Мандельштама. В том же 1915 году в статье «Скрябин и христианство» Мандельштам писал:

«Христианское искусство всегда действие, основанное на великой идее искупления. Это бесконечно разнообразное в своих проявлениях «подражание Христу», вечное возвращение к единственному творческому акту, положившему начало нашей исторической эре. … Искусство не может быть жертвой, ибо она уже совершилась, не может быть искуплением, ибо мир вместе с художником уже искуплен, – что же остается? Радостное богообщение, как бы игра отца с детьми, жмурки и прятки духа! … Вся наша двухтысячелетняя культура благодаря чудесной милости христианства есть отпущение мира на свободу – для игры, для духовного веселья, для свободного подражания Христу».

Вот дароносица, как солнце золотое,

Повисла в воздухе – великолепный миг.

Здесь должен прозвучать лишь греческий язык:

Взят в руки целый мир, как яблоко простое.

Богослужения торжественный зенит,

Свет в круглой храмине под куполом в июле,

Чтоб полной грудью мы вне времени вздохнули

О луговине той, где время не бежит.

И евхаристия, как вечный полдень, длится –

Все причащаются, играют и поют,

И на виду у всех божественный сосуд

Неисчерпаемым веселием струится.

В период 1915-1921 годов для Мандельштама складывается христианско-эллинская модель культуры. Греко-византийская культура выступает проводником православного христианства – первозданной идеи воплощения слова-Логоса – второй ипостаси Троицы. Современная историческая ситуация оценивается им в эсхатологическом ключе. Спасти Россию от апокалипсиса может только русская Церковь; а накормить «голодное государство» может только Слово.

Среди священников левитом молодым

На страже утренней он долго оставался.

Ночь иудейская сгущалася над ним,

И храм разрушенный угрюмо созидался.

Он говорил: небес тревожна желтизна!

Уж над Евфратом ночь: бегите, иереи!

А старцы думали: не наша в том вина –

Се черно-желтый свет, се радость Иудеи!

Он с нами был, когда на берегу ручья

Мы в драгоценный лен Субботу пеленали

И семисвещником тяжелым освещали

Ерусалима ночь и чад небытия.

Это стихотворение посвящено Антону Карташову, обер-прокурору Священного Синода, который был в это время как раз отпущен из-под ареста в Петропавловской крепости.

В 1965 году в письме к Иосифу Бродскому Надежда Яковлевна Мандельштам писала:

«Дорогой Иосиф! Честно говоря, я не понимаю, какой нужен комментарий к этому стихотворению… Осип Мандельштам не историк и не этнограф, а человек историософской мысли, который в историческом узле видел откровения и аналогии. Это стихотворение написано в 1917 году и посвящено Карташеву, религиозному деятелю, члену рел. -фил. общества. «Молодой левит» – это и тот, кому посвящено стихотворение, и сам Осип Мандельштам, Карташева выпустили незадолго до опубликования этих стихов из Петропавловской крепости. Речь идет о пророчествах типа «сему месту быть пусту» … Иначе говоря, сие место рухнет, как рухнул Иерусалим. Обратите внимание на строку: «и храм разрушенный угрюмо созидался». Храм был уже разрушен, и будет разрушен тот, который созидается… Если хотите, это символ культуры вообще. Речь идет о том, что называется «петровский петербургский период русской истории». Старцы – наделенные властью – не видят приближения конца; видит лицо неофициальное – молодой левит (Карташев, Мандельшатм сам). Концом Иерусалима была тьма, ночь, наступившая, когда Он был на кресте и разодралась завеса. В лен пеленали тело, снятое с креста. «Суббота» с большой буквы. Это не иудейская, а христианско-иудейская символика. Он, которого пеленали в лен, назван «Субботой», как бы высшим цветением той павшей культуры. Что еще нужно объяснять? Что старцы в ус не дуют? Или что есть обычай что-то пеленать? Искать этнографию или историософскую мысль? Объясните, что это стихотворение темное и непонятное, что объяснить его нельзя… И что оно должно пониматься как тревога».

Вот неподвижная земля, и вместе с ней

Я христианства пью холодный горный воздух,

Крутое «Верую» и псалмопевца роздых,

Ключи и рубища апостольских церквей.

В 1918 году 13 ноября в Петроградской газете «Вечер» помещена речь патриарха Тихона. Она отразилась в стихотворении «Сумерки свободы».

Прославим, братья, сумерки свободы,

Великий сумеречный год!

В кипящие ночные воды

Опущен грузный лес тенет.

Восходишь ты в глухие годы –

О солнце, судия, народ.

Прославим роковое бремя,

Которое в слезах народный вождь берет.

Прославим власти сумрачное бремя,

Ее невыносимый гнет.

B ком сердце есть – тот должен слышать, время,

Как твой корабль ко дну идет.

Мандельштам очень личностно и глубоко переживает вот этот период революционных крушений. И на его глазах, как ему кажется, возникает надежда новой церкви, надежда нового христианства. В этот момент проходит Поместный Собор, на котором избирают святейшего патриарха Тихона. Этот Поместный Собор, решения которого, к сожалению, так и не исполнены, мог бы стать действительно для Церкви очень важным поводом, очень важной такой платформой для серьезного духовного обновления. И Мандельштам взирает на фигуру патриарха Тихона как на фигуру нового народного вождя, который берет на себя крест, вот этот тяжелейший крест, «сумрачное бремя и ее невыносимой гнет».

Кто знает, может быть, не хватит мне свечи

И среди бела дня останусь я в ночи,

И, зернами дыша рассыпанного мака,

На голову мою надену митру мрака, –

Как поздний патриарх в разрушенной Москве,

Неосвященный мир неся на голове,

Чреватый слепотой и муками раздора,

Как Тихон – ставленник последнего собора!

В эти дни поэт Рюрик Ивнев делает запись в дневнике:

«8 января. Вечером. Дома. За чаем. В соседних комнатах волнение. Умер Н.В. Аратовский. Ждут священника. Сейчас должна начаться панихида. До сих пор, когда я читал стихи, мне говорили: «Как хорошо», «Как красиво»… а вчера я первый раз услышал восклицание, которое меня глубоко взволновало. По поводу восклицания Мандельштама: «Да ведь это же умирание! Так дальше длиться не может». (После того, как я ему прочел декабрьские (последние) стихи.) И потом еще его разговор со мной о том, о чем со мной никто никогда не заговаривал (о сокровенном, что я считал тайной, а он так легко и просто раскрыл эту тайну), о том, что мое единственное спасение в союзе с Церковью, что я своим поведением (политическим) ее предаю и тем увеличиваю душевную трещину. Что он хочет принять православие и тоже сблизиться с Церковью, что и его спасение – в Церкви». Дневник Рюрика Ивнева. Дело в том, что Рюрик Ивнев тогда всем сердцем поддержал революцию и встал на ее сторону, и это стало для него колоссальной такой проблемой, потому что его христианство, его верность церкви, которая была воспитана в нем, вошли в глубокое противоречие с теми новыми заповедями новой веры, которые он так радостно воспринял.

1921 год. Из воспоминаний Надежды Павлович:

«Чудную сцену я помню: как раз февральская годовщина смерти Пушкина. Исаакиевский собор тогда функционировал, там церковь была. И Мандельштам придумал, что мы пойдем сейчас служить панихиду по Пушкину. И мы пошли в этот собор заказать панихиду, целая группа из Дома искусств. И он раздавал нам свечи. Я никогда не забуду, как он держался — в соответствии с обстоятельством, когда свечки эти раздавал».

Люблю под сводами седыя тишины

Молебнов, панихид блужданье

И трогательный чин – ему же все должны, –

У Исаака отпеванье.

Люблю священника неторопливый шаг,

Широкий вынос плащаницы

И в ветхом неводе генисаретский мрак

Великопостныя седмицы.

Ветхозаветный дым на теплых алтарях

И иерея возглас сирый,

Смиренник царственный – снег чистый на плечах

И одичалые порфиры.

Соборы вечные Софии и Петра,

Амбары воздуха и света,

Зернохранилища вселенского добра

И риги Новаго Завета.

Не к вам влечется дух в годины тяжких бед,

Сюда влачится по ступеням

Широкопасмурным несчастья волчий след,

Ему ж вовеки не изменим.

Зане свободен раб, преодолевший страх,

И сохранилось свыше меры

В прохладных житницах, в глубоких закромах

Зерно глубокой, полной веры.

Это как раз весна 1922 года, когда описаны эти стихи, когда эти зернохранилища вселенского добра становятся овощехранилищами, которые взрываются, оскверняются, уничтожаются. И Мандельштам в это самое время, голодное время пишет свою статью «Слово и культура». Мандельштам называет слово плотью и хлебом:

«Слово – плоть и хлеб. Оно разделяет участь хлеба и плоти: страдание».

«Таким образом, Мандельштам отождествляет слово со второй ипостасью – Иисусом Христом. Эти мысли в 1920-1930-е годы кристаллизуются в концепцию художественного творчества как искупительной жертвы, а слова как «маленького акрополя», хранящего культурное и историческое бытие.

К метафоре «люди – зерно» Мандельштам обращается в статье «Пшеница человеческая» (1922), весьма важной в культурно-религиозном аспекте. Разрозненные народы («человеческая пшеница», «зерно») должны выпечься в «хлеб» единой европейской народности в «духовой печи» истории. При этом резко осуждаются идеи избранничества (как и в случае с иудаизмом): «Эра мессианизма окончательно и бесповоротно кончилась для европейских народов». Христианство, доказывает Мандельштам, определяется следующей триадой: цельность, личность, единство, убеждением в конечной победе личности над временем и смертью. Уничтожение христианства, которое принесла с собой революция, грозит уничтожением личности». (Н.И. Петрова. «Культурно-религиозная парадигма в творчестве Осипа Мандельштама»)

«…у нас не еда, а трапеза, не комната, а келья, не одежда, а одеяние. Наконец, мы обрели внутреннюю свободу, настоящее внутреннее веселье. Воду в глиняных кувшинах пьем, как вино, и солнцу больше нравится в монастырской столовой, чем в ресторане. Яблоки, хлеб, картофель – отныне утоляют не только физический, но и духовный голод. Христианин, а теперь всякий культурный человек – христианин, не знает только физического голода, только духовной пищи. Для него и слово – плоть, и простой хлеб – веселье и тайна». (О.Э. Мандельштам. «Слово и культура»)

Через 10 лет после крещения, в 1921 году Мандельштам скажет: «Культура стала церковью … теперь всякий культурный человек – христианин». Похоже на вопрос, почему он христианин, Бродский ответил так: «Потому что я не варвар».

Эта статья выходит как раз вот в период начавшихся жесточайших гонений на церковь, и в это время начинаются и нападки на самого поэта.

Из рецензии:

«Наряду с революционными стихами П. Орешина о голоде: Село мое! / Пустая навить! / Советская моя страна! – стихи О. Мандельштама, трогательно воспевающего христианство, молебны, панихиды, вынос плащаницы, зернохранилища вселенского добра – соборы вечные Софии и Петра. Причем Мандельштам так увлекается, что даже… пишет славянизмы – «под сводами седыя тишины… »». Это пишет о нем Михаил Зенкевич в газете «Накануне».

Далее. Из письма группы литераторов заместителю наркома просвещения Максимовскому: «…мы заявляем отвод против ниже поименованных писателей, предложенных так называемым Всероссийским Союзом писателей на получение академпайка по следующим мотивам… Мандельштам – поэт с мистико-религиозным уклоном и Республике никак не нужен».

И начинается третий творческий период Мандельштама и особенный период его духовной жизни, когда вот эта внешняя его религиозность, его внешнее приобщение к некой символической церковности, которая началась с его крещения в лютеранской церкви, его восхищение католицизмом, потом перешло в глубокое погружение в эллинско-византийскую культуру, в православие, а вдруг становится христианством личностным, глубоким, не выраженным в символах, внешних символах церковности и христианства, а в таком глубоком, таинственном, мистическом следовании за распятым Спасителем.

Запись П.Н. Лукницкого:

«Вчера Анна Андреевна вставала и была в церкви – дважды – на Двенадцать Евангелий ходила, и к заутрени ходила с Над. Як. и Ос. Эм. Мандельштамами. … Мандельштамы вчера утром переехали из этого пансиона неожиданно… Теперь поместились в пансионе Карпова. (О.Э. мне рассказал после, когда я был у него, причину переезда: «Нас попросту выгнали»».

«Судьба Мандельштама, претворенная в поэзию, есть экзистенциальное подражание Христу, принятие на себя вольной, искупительной жертвы», – как замечал Никита Струве:

«В религиозном отношении кое-что проскальзывает в наиболее интимных его письмах к жене. С 1919 по 1930 годы они почти неизменно кончаются призыванием имени Бога… Наряду с наиболее употребительной формулой «Господь с тобой» (16 раз), Мандельштам прибегает и к другим: «Храни тебя Бог» или «Храни тебя, Господь» (9 раз) и чуть реже «Спаси Боже» или «Спаси Господи» (7 раз). Неистощим он в именах, даруемых жене: чаще всего «Наденька» и «родная»… В письме 1926 г. Мандельштам приоткрывает, что призывание Божьего заступничества для него не условность: оно рождается из молитвенного опыта. По вечерам Мандельштам молится Богу о жене: «…каждый день, засыпая, я говорю себе: спаси, Господи, мою Наденьку! Любовь хранит нас, Надя». Намеченное здесь отожествление Бога и любви по Иоанновской формуле: «Бог есть любовь» развертывается в письме, написанном в феврале 1930 г. в утешение Надежде Яковлевне после смерти ее отца. В нем, впервые, Господь назван своим евангельским именем: «Христос с тобой, жизнь моя. Нет смерти, радость моя. Любимого никто не отнимет»».

Запись В.Н. Горбачевой:

«Не зря Осип Эмильевич Мандельштам напоминает внешностью изображение апостола. Он принадлежит к тому чрезвычайно редкому типу еврея, к которому принадлежали и Христос и апостолы (какая-то кристаллическая чистота, честность). … С женой Мандельштам живет очень согласно. Надежда Яковлевна умна, но есть в ней какой-то неуловимый привкус циничности, правда, очень утонченной. … Трогательна своей преданностью, нераздельностью. Живут очень бедно, но не примитивно, а с изыском. Бутылку вина, именно вина, а не водки, они не просто выпьют, а выпьют пиршественно, из маленьких рюмочек цветного стекла. На их «пиршествах» видела жену Грина, Ахматову, Эфроса, который приходил к Анне Андреевне. Мандельштам изучает итальянский и, кажется, испанский языки. Оба, и муж и жена, пессимисты неисправимые».

Мандельштам изучает итальянский язык. Мандельштам старается читать Данте в подлиннике. Возникает этот разговор о Данте, этот удивительный мир Данте становится в том числе и миром Мандельштама. Вспомним стихотворение Мандельштама:

Бессонница. Гомер. Тугие паруса.

Я список кораблей прочел до середины…

Оно заканчивается такими прекрасными строчками:

И море, и Гомер – все движется любовью…

Это совершенно напоминает Данте, его третью часть «Божественной комедии» – «Рай», окончание этой третьей части. Любовь, которая движет звездами и солнцем. И вот это вот погружение в мир Данте, где все пронизано божественным светом и божественной любовью – для Мандельштама этот мир очень понятен, он также его зрит:

Заблудился я в небе – что делать?

Тот, кому оно близко, – ответь!

Он чувствует себя вот этим человеком, который проходит через ад к раю, через тьму к свету, к Господу.

И в этот третий период, когда Мандельштам практически не пишет ни о церкви, ни о христианстве впрямую, ни о вере, где мы не найдем практически ни одного религиозного символа в его поэзии, тем не менее, его поэзия становится по-настоящему глубоко молитвенной.

И вот я хотел бы привести как пример такой молитвенной поэзии такое, может быть, немножечко странное стихотворение Мандельштама.

Жил Александр Герцевич,

Еврейский музыкант, –

Он Шуберта наверчивал,

Как чистый бриллиант.

И всласть, с утра до вечера,

Заученную вхруст,

Одну сонату вечную

Играл он наизусть…

Что, Александр Герцевич,

На улице темно?

Брось, Александр Сердцевич, –

Чего там? Все равно!

Пускай там итальяночка,

Покуда снег хрустит,

На узеньких на саночках

За Шубертом летит:

Нам с музыкой-голубою

Не страшно умереть,

Там хоть вороньей шубою

На вешалке висеть…

Всё, Александр Герцевич,

Заверчено давно.

Брось, Александр Скерцевич.

Чего там! Все равно!

Казалось бы, какое отношение это стихотворение имеет к молитве. Ну, прежде всего, оно, конечно, имеет отношение к стихотворению Лермонтова, которое называется «Молитва»:

В минуту жизни трудную

Теснится ль в сердце грусть,

Одну молитву чудную

Твержу я наизусть.

Есть сила благодатная

В созвучьи слов живых,

И дышит непонятная,

Святая прелесть в них.

С души как бремя скатится,

Сомненье далеко –

И верится, и плачется,

И так легко, легко…

Это «Молитва» Лермонтова. Это молитва Лермонтова «в минуту жизни трудную» и Лермонтову от этой молитвы становится легко, легко, легко. А вот мандельштамовское стихотворение полно трагизма, полно темноты: что, Александр Герцевич, на улице темно? На улице темно, на улице мрачно, на улице смерть. И тем не менее, это одна и та же молитва. Попробуем понять какая. Что же за молитва, которой молится Лермонтов? Что же за Шуберт, которого играет еврейский музыкант? И вот здесь для понимания этой молитвы нам очень поможет слово «благодатная». Слово благодатная говорит о том, что это молитва Божией Матери, это молитва «Богородице Дево радуйся». Ave Maria, gratia plena. Та самая Ave Maria, которая известна как произведение Шуберта, та самая «Богородице Дево радуйся», которой молится Михаил Юрьевич Лермонтов: «Я, Матерь Божия, ныне с молитвою пред Твоим образом в чистом сиянии…». Так вот Александр Герцевич – это Мандельштам, мы это понимаем, и он «в минуту жизни трудную», когда «на улице темно», обращается с этой молитвой, с этой молитвой к Пречистой Божией Матери, но эта молитва выражена всеми его стихами, всей его музыкой: «Нам с музыкой-голубою не страшно умереть. Там хоть вороньей шубою на вешалке висеть…». Что это значит – «вороньей шубою на вешалке висеть»? А это образ распятия или образ повешения, когда на вешалке распятое или казненное тело облепляют вороны, облепляют те, которые выклевывают это тело, преданное на муки. Таким образом Мандельштам начинает свой крестный путь.

Это молитва Божией Матери. Но есть и другая молитва Мандельштама, которая очень похожа на его символ веры, на исповедание его веры.

За гремучую доблесть грядущих веков,

За высокое племя людей

Я лишился и чаши на пире отцов,

И веселья, и чести своей.

Мне на плечи кидается век-волкодав,

Но не волк я по крови своей,

Запихай меня лучше, как шапку, в рукав

Жаркой шубы сибирских степей.

Чтоб не видеть ни труса, ни хлипкой грязцы,

Ни кровавых костей в колесе,

Чтоб сияли всю ночь голубые песцы

Мне в своей первобытной красе,

Уведи меня в ночь, где течет Енисей

И сосна до звезды достает,

Потому что не волк я по крови своей

И меня только равный убьет.

Очень интересно сравнить вот это стихотворение Мандельштама, написанное в 1929 году, со стихотворением Эдуарда Багрицкого, которое тоже написано в этот же самый год и тоже является неким «символом веры» революционного поэта. Это стихотворение очень известное, гениальное совершенно стихотворение, «Tbc», то есть туберкулез. Вот я прочту отрывок из него:

Жилка колотится у виска,

Судорожно дрожит у век.

Будто постукивает слегка

Остроугольный палец в дверь.

Надо открыть в конце концов!

«Войдите». – И он идет сюда:

Остроугольное лицо,

Остроугольная борода.

(Прямо с простенка не он ли, не он

Выплыл из воспаленных знамен?

Выпятив бороду, щурясь слегка

Едким глазом из-под козырька.)

Я говорю ему: «Вы ко мне,

Феликс Эдмундович? Я нездоров».

…Солнце спускается по стене.

Кошкам на ужин в помойный ров

Заря разливает компотный сок.

Идет знаменитая тишина.

И вот над уборной из досок

Вылазит неприбранная луна.

«Нет, я попросту – потолковать».

И опускается на кровать.

Как бы продолжая давнишний спор,

Он говорит: «Под окошком двор

В колючих кошках, в мертвой траве,

Не разберешься, который век.

А век поджидает на мостовой,

Сосредоточен, как часовой.

Иди – и не бойся с ним рядом встать.

Твое одиночество веку под стать.

Оглянешься – а вокруг враги;

Руки протянешь – и нет друзей;

Но если он скажет: «Солги», – солги.

Но если он скажет: «Убей», – убей.

Я тоже почувствовал тяжкий груз

Опущенной на плечо руки.

Подстриженный по-солдатски ус

Касался тоже моей щеки.

И стол мой раскидывался, как страна,

В крови, в чернилах квадрат сукна,

Ржавчина перьев, бумаги клок –

Всё друга и недруга стерегло.

Враги приходили – на тот же стул

Садились и рушились в пустоту.

Их нежные кости сосала грязь.

Над ними захлопывались рвы.

И подпись на приговоре вилась

Струей из простреленной головы.

О мать революция! Не легка

Трехгранная откровенность штыка…

Вот это совсем другой символ веры. Символ веры миллионов людей, символы веры вот этих вот страшных дней, с которыми приходится встречаться Мандельштаму, мир и век, который он не принимает, в котором ему нет места, но в котором у него есть свой собственный символ веры: я не волк в этом мире по крови своей. Я человек, Богом созданный человек, я христианин.

«1937 г. Тьма кромешная. В цикле 1921-25, где проявилась растерянность поэта перед событиями, в московских стихах, где, готовясь к смерти, Мандельштам напрягает свою нравственную волю до предельного накала, религиозные мотивы как таковые почти полностью отсутствуют. Кончается жизнь, начинается житие. В Третьей воронежской тетради, в кромешном, предсмертном году, они появляются вновь: Мандельштам уже к себе применяет образ Голгофы, сам непосредственно участвует в мистической Тайной Вечере и впервые обращается sotto voce, со сверхчеловеческим целомудрием, к тайне воскресения в стихотворении-завещании «К пустой земле невольно припадая…»». (Н.А. Струве. «Христианское мировоззрение Мандельштама»)

Я скажу это начерно, шопотом,

Потому что еще не пора:

Достигается потом и опытом

Безотчетного неба игра.

И под временным небом чистилища

Забываем мы часто о том,

Что счастливое небохранилище –

Раздвижной и прижизненный дом.

1937 г.

См. также:

«Культура стала Церковью»

Слушайте беседу протоиерея Алексея Уминского «Христианские мотивы в творчестве Осипа Мандельштама» 12 июля 2023 г. в рубрике «Перечитывая заново». АНОНС

Там, где нет христиан

«Настал период подумать о том, что такое Церковь и политика». В программе протоиерея Александра Степанова принимает участие протоиерей Алексий Уминский. 17 февраля 2021 г. АУДИО

«Нет никакой особенной детской веры»

«Вера формируется ровно так же, как формируются в семье основные понятия: чести, честности, человеческого достоинства, мужества, благородства, правильной речи, культуры и так далее». В программе «Семья» Людмила Зотова беседует о детской вере с протоиереем Алексеем Уминским. АУДИО + ТЕКСТ

«Если сам человек ищет настоящего, он всегда его найдет»

«Община – это не жизнь вне прихода, это не жизнь после литургии. Жизнь общины строится на жажде Христа». Беседа Людмилы Зотовой с протоиереем Алексеем Уминским. Часть 2. АУДИО + ТЕКСТ

«Церковь становится функцией, Бог становится функцией»

«Чего мы хотим от Церкви? Счастья в личной жизни, хорошего здоровья и успехов в труде. Понятно, что человек хочет – помощи. И это колоссальная ошибка». Беседа Людмилы Зотовой с протоиереем Алексеем Уминским. Часть 1. АУДИО + ТЕКСТ

«Свет в круглой храмине под куполом в июле»

Программа Марины Михайловой «Родная речь. Второе чтение», посвященная стихотворению Мандельштама «Вот дароносица, как солнце золотое…». АУДИО + ТЕКСТ

Интервью с Никитой Струве. К 80-летию легендарного издателя

Никита Струве о Солженицыне, об эмиграции, о судьбах России и Европы. Интервью Людмилы Зотовой – к 80-летию со дня рождения легендарного издателя и исследователя русской культуры. АУДИО + ТЕКСТ

Дню памяти Осипа Мандельштама посвящена передача с участием литературоведа Ирины Вербловской.

«…Читая свои стихи «Мы живем, под собою не чуя страны», каждый раз он говорил: «Только вы не выдавайте меня, потому что меня иначе расстреляют»

«Никита Струве – это то, каким бы мог быть русский человек…»

Программа Марины Михайловой «Культурная реакция» памяти Никиты Струве. АУДИО