«Когда мне было три года и меня спрашивали: ты русский или француз? – если я отвечал, что француз, меня сразу ставили в угол»

«Россия. Век ХХ»

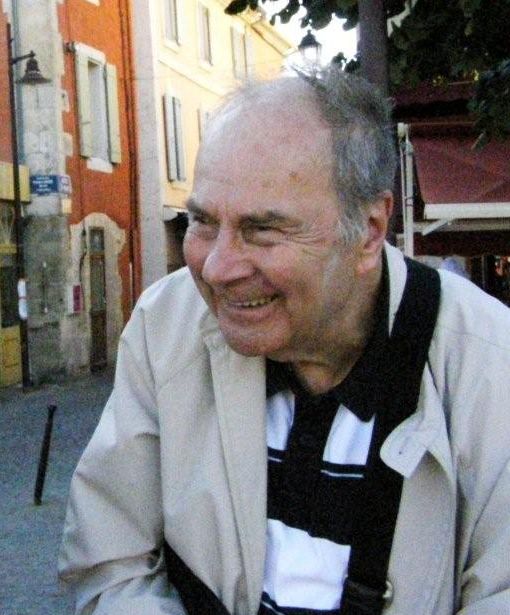

Гость: Михаил Николаевич Соловьев, сотрудник радиостанции «Голос Православия»

Программу ведет протоиерей Александр Степанов

– Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона протоиерей Александр Степанов. Сегодня наша беседа посвящена истории России ХХ века. Мы в наших программах часто беседуем не только с историками, которые дают какую-то общую картину, общие цифры, но, мне кажется, не менее интересно беседовать и с людьми, более или менее ровесниками минувшего века, людьми, прожившими большую часть жизни в ХХ веке, и судьбы которых были бы как-то характерны и показательны для этого времени и для именно судеб русских людей.

Мы с вами, родившиеся здесь и прожившие свою жизнь здесь, достаточно неплохо можем себе представить тот спектр человеческих судеб, которые складывались здесь у нас в стране. Хотя, конечно, судьба каждого человека, тем более каждой семьи абсолютно уникальна, и нет двух одинаковых людей, двух одинаковых семей.

В меньшей степени, я думаю, мы представляем себе судьбы людей, оказавшихся в эмиграции, оказавшихся за пределами своей исторической родины, но, тем не менее, сохранившимися как ее часть. То есть сохранившими язык, культуру, интерес к этому, сохранившими какую-то среду русскую, которая продолжала жить русской жизнью, но в условиях совершенно других. В каком-то смысле в гораздо более свободных, но в то же время отнюдь не менее сложных. И вот переплетение таких судеб, мне кажется, тоже может представлять большой интерес для того, чтобы лучше понять и судьбу России в ХХ веке, и место России в истории европейской и, может быть, и мировой через такие отдельные судьбы.

Сегодня у нас в гостях наш друг и человек, конечно, не случайный для нашего радио, это генеральный секретарь «Голоса Православия», радиостанции, которая звучит ежедневно в нашем эфире, Михаил Николаевич Соловьев. Здравствуйте, Михаил Николаевич!

– Здравствуйте, отец Александр!

– Михаил Николаевич всю свою жизнь прожил за пределами России, родившись за пределами России. И вот поэтому сегодня я попросил рассказать Михаила Николаевича о своей жизни, о своей семье, ну и, в конце концов, о том, чем Михаил Николаевич занимается сейчас, немножко о его участии в «Голосе Православия». Может быть, начать, Михаил Николаевич, с вашего происхождения. Кто были ваши родители, ваша семья, ваши предки?

– Мой отец родился в городе Бобруйск в 1897 году; его отец был судьей. Это тогда была еще русская территория, и он там провел первые годы своей жизни, и потом они перекочевали в Петербург. Тут начал работать мой дедушка как нотариус. Он работал на Невском проспекте, где я не знаю, я пытался узнать, но так и не обнаружил.

Мать моя родилась в Москве. У ее дедушки было чайное дело, называлось это, я помню, Губкин-Кузнецов, которое покрывало всю Россию, и даже был один филиал в Лондоне. Этого было достаточно, чтобы он оказался в списке тех, которых нужно расстрелять, и он решил, что все-таки лучше удалиться. То есть он поехал в Севастополь, с некоторыми приключениями он все-таки добрался туда. И, между прочим, было такое совпадение, которое очень запечатлелось во мне. Дело в том, что это были уже последние дни эвакуации, и было мало мест на всех пароходах, которые оттуда отчаливали. И было заявление, что исключительно те, которые относятся к Белой Армии, имеют право надеяться на билет, на пропуск, вернее. В очереди стояли моя мама и моя тетя, и они решили все-таки остаться. Подошли к этому офицеру, в общем, очередь дошла до них, и он спросил, какое у них отношение к Белой Армии. Они, конечно, сказали, что никакого отношения не было, но они уже успели показать бумаги моего дедушки. Он обратил внимание и говорит: это какой Владимиров? Они ему объяснили, откуда они, из Москвы и так далее. И он взял штемпель и поставил печать на пропуск. Когда они спросили, почему вдруг он их пропускает, он им объяснил, что мой прадедушка когда-то ему дал стипендию, потому что раздавались стипендии разным студентам, и что благодаря ему, он закончил свое образование. И, таким образом, видите, хорошие действия всегда дают свои плоды гораздо позже. Но, в общем, маме и тете посчастливилось. Они доехали потом до Галлиполи, оттуда попали во Францию и там начали устраиваться. И моя прабабушка не хотела нанять квартиру, хотя у них были средства, нужно сказать, из-за Лондона, потому что в Лондоне была эта чайная развесная, и оттуда поступали средства. Но она прожила в отеле больше года, все надеясь, что вернется в Россию. Для нее это было как-то гарантией, что она не пускает никаких корней во Франции, живя в отеле немножечко как человек, который осматривает страну. Но в конечном итоге она умерла в Париже и похоронена в Сен-Женевьев-де-Про, у нас там большое кладбище, где много знатных людей похоронены.

Мой отец поступил как доброволец в армию в 1916 году. Он еще был студентом тогда, попал в Румынию, был артиллеристом, закончил Михайловское училище, это были ускоренные такие курсы.

– Так же как мой дед в точности. Тоже закончил то же училище и воевал тоже в Карпатах.

– В Карпатах. Значит, они вместе воевали, может быть?

– Возможно. Кто знает?

– Ну, и потом произошла революция. К нему пришли солдаты, потому что он был студент молодой, и они предполагали, что, может быть, он будет симпатизировать им. А он, конечно, отказался, и они его взяли под арест. Но у него был какой-то денщик, который освободил его каким-то образом. И к тому времени был такой генерал Дроздов, тогда он еще не был генералом, уже созывал офицеров, которые хотели примкнуть к его отряду, и потом пройти через всю эту часть России, которая их отделяла от армии Деникина, которая собиралась гораздо выше там, в России.

– То есть он был арестован в Румынии?

– В Румынии, в армии.

– Мой дед вернулся в Петербург.

– А он, значит, участвовал в этом походе. При этом этот поход должен был пробить себе дорогу среди немцев, чехов и большевиков, потому что это уже было такое смутное время, где были разные отряды без всякого порядка. Они, в общем, пробились, брали у этих частей и амуницию, и пушки – все, что им нужно было, понемножечку вооружились и немножечко стали такой частью, с которой нужно было считаться. Потом он проделал весь Белый поход, потом Белая Армия отхлынула от Москвы, и они очутились в Крыму. Потом была эвакуация, потом был Галлиполи, как для всех членов Белой Армии. Потом он попал в Болгарию со своими товарищами-офицерами. Это устроил все Врангель, конечно, генерал Врангель. И затем он получил визу во Францию, потому что Франция тогда очень щедро принимала новых эмигрантов. Он туда попал, получил стипендию от французского правительства и закончил там коммерческую школу.

– А когда Франция принимала эмигрантов, она давала всем какие-то пособия или принимала участие тем, что просто пускала в страну, а дальше устраивайся, как хочешь?

– Пускала в страну.

– И все?

– Да, но они должны были потом зарабатывать себе на жизнь. Насколько я знаю, я в этом не уверен, но я предполагаю, что это так происходило. Потом он уже обосновался, записался в русскую студенческую организацию, встретился там с моей мамой, они друг друга полюбили и венчались, и потом появился я. В общем, я – дитя революции, потому что они, конечно бы в России не встретились: мать в Москве, а папа в Петербурге. Я не вижу, каким образом они могли бы встретиться, тем более, что среда была разная. В том смысле, что это была купеческая среда для моей мамы. И это было более юридическое направление со стороны моего отца.

Так что в конечном итоге я появился в 1927 году, и у меня было детство, в общем, счастливое и беззаботное. У меня была няня француженка, которая потом стала моей гувернанткой, когда я вырос. Значит, она с нами оставалась до 38 года, в общем, с 1927 до 1938, к нам очень привязалась. Сначала я был в такой маленькой школе, затем я попал в лицей французский, но каждый четверг я бывал в такой четверговой русской школе, которая поддерживала немножечко мой русский язык. Я там учился немножечко грамматике, Закону Божьему.

– Эта школа была в Париже?

– Эта школа была в Булонском лесу, которая была основана такой леди Детерлинг, которая была русского происхождения, но замужем за лордом Детерлингом. Они эту школу купили, то есть здание купили, и там поместили русскую гимназию, в которой образовалась эта четверговая школа тоже. Так что мои все друзья-товарищи маленькие в лицеях гуляли в четверг, а я продолжал работать.

Вообще, меня воспитывали на двух языках. Был русский язык с моими родителями, а моя няня француженка и гувернантка говорила со мной по-французски так, как это бывало во многих русских семьях.

– Еще и до революции.

– Я забыл вам сказать, что в Данциге у нас тоже было отделение нашего чайного дела, и там был какой-то директор, у которого дела не шли. И мой дядя решил взяться за дело и переехал в Данциг в 1936 году, чтобы постараться спасти это дело. Ему это удалось, кроме одной отрасли, это был экспорт на Польшу. И 1 января 1939 года, я помню точно это число, мы переехали туда на помощь моему дяде, потому что у моего отца было дело экспорта-импорта, и он был специалист по этому делу. Мы туда приехали, и нас там застала война 1 сентября. Застала настолько, что первые пушечные выстрелы это войны произошли там. Потому что около Данцига был маленький остров, который назывался Вестерплате, там были поляки, потому что Данциг был свободный город. Он на 90% был немецкий и на 10% польский. Я имею в виду по количеству населения. Почта была польская, этот гарнизон был польский. В общем, это город был почти всегда немецким, там Ганза была, это был ганзейский город. Ну, и приплыл такой броненосец, который назывался «Шлезвиг-Гольштейн», якобы, чтоб посетить город Данциг и чтоб его матросы там немножечко погуляли, отдохнули, а в конечном итоге он начал первые выстрелы войны на эту Вестерплате.

Мы, я помню, вышли в сад, это было в 5 часов утра, когда все началось, и мой дядя звонил моему отцу и говорил: это, наверное, салют «Шлезвиг-Гольштейна» городу Данцигу, а это абсолютно было не то. Он просто стрелял по этому острову, который, между прочим, сдался очень поздно, потому что они были настолько глубоко зарыты, что даже бомбы эти, эти аэропланы, которые ныряли в сторону этого острова, и свои бомбы там кидали, они не могли пробить всю эту оборону, которую там устроили поляки.

Я помню, что первые дни, первые недели даже, нам нужно было ходить в комиссариат, мне и моим родителям, потому что мы недавно приехали из Франции. Но нас не трогали по двум причинам. Во-первых, у моих родителей был Данцигский паспорт, был, правда, заключен договор между Советской Россией и Германией, и нас поэтому не трогали. А у меня был французский паспорт, потому что я родился во Франции, и из-за этого все-таки я должен был показываться там. Мне было 11 лет, и такой был порядок, потому что я не мог вредить в моем возрасте.

Война протекала, у нас было довольно спокойно. Недалеко от нас была верфь Шихау, где спустя много лет началось движение «Солидарности» Валенсы. Я помню, что в Данциге был православный храм. Мы жили немножечко вне Данцига, приблизительно 6-7 км. Я помню, как я ходил туда пешком. И мой духовный отец меня научил читать Часы, Шестопсалмие, и по субботам и воскресениям я читал Шестопсалмие для нашей русской колонии. Потом там появились люди, которых немцы называли «Остами». Осты – это были женщины и мужчины, которых привезли из России и которые работали там на фабриках вокруг Данцига. И они приходили в своих платочках и напоминали нам Россию, они толпились в нашем храме, который, в общем, еле-еле помещал их всех. Они иногда смотрели на клирос, и я там читал; любовались мной, мне было 12 лет, удивлялись на мой акцент, но и однажды их делегация меня пригласила к себе в лагерь. А лагерь был недалеко от нашей виллы, как раз тоже вне Данцига, и я помню, что я туда сходил, и они мне преподнесли бумажные цветы, которые они сами сделали. Я был очень тронут и счастлив, и даже немножечко удивлен, что они так мною занимались.

В какой-то день матушка Лена Бобринская мне позвонила и предложила (потому что у нее тоже была такая ассоциация, которая работала с Россией) заниматься «Голосом Православия». И я нашел в «Голосе Православия» опять русский разговор и русскую атмосферу.

– Я напоминаю нашим слушателям, что мы беседуем с ответственным секретарем радиостаниции «Голос Православия» Михаилом Николаевичем Соловьевым, который рассказывает нам о своей жизни.

– Был Сталинград. Война приближалась. Вся русская колония состояла из эмигрантов, многие, как мой отец, были в Белой Армии, и все начали уже думать о том, как выйти из этого положения и выйти, главным образом, из Данцига. К тому времени Красный Крест эвакуировал всех женщин и в том числе мою мать и мою тетю. Я же, как мужчина, мне было тогда 15 лет, 16 вернее, мы должны были оставаться. У нас был один хороший немецкий друг, который, между прочим, был антинаци, и он меня забрал в свое дело. Он продавал изюм, орехи. Он меня забрал к себе, и я помню, что нужно было носить мешки по 50 кг, мне было тогда все-таки 16 с половиной лет, я был здоровый мальчик. Меня научили, как их поднимать и носить, потому что это не так легко. Но потом он забрал меня в свой магазин и дал мне фальшивую миссию для Берлина, так сказать, в интересах его магазина.

– Вообще, Михаил Николаевич, как немцы относились к вам?

– Они поняли, кем мы были. Они поняли, кем мы были, и у них не было директивы, чтобы нас притеснять каким-нибудь образом. Они, в общем, нас считали эмигрантами, русскими эмигрантами.

– Итак, вы, значит, по такому командировочному удостоверению, не очень реальному, отправились в Берлин.

– Я попал в Берлин в январе. В январе 1945 года. Я помню, американцы бомбили днем, англичане прилетали ночью. Я жил у отца Леонида в Берлиндале, который до этого был в Данциге, и которого перевели туда в какую-то церковь. Значит, он уже был в Берлине некоторое-то время.

– Вы приехали поездом?

– Да, я приехал поездом, но уже русские части были совсем близко. Я помню, что в один момент остановили поезд, и пробежал слух, что путь был перекрыт русскими, перегорожен русскими танками, то есть они пробились, они пробились дальше. Потом их, наверное, отбили. Но мы проехали, стояли там все-таки несколько часов. Вообще вся поездка из Данцига в Берлин длилась три дня, потому что все время останавливали поезд, были бомбежки и так далее. Я три дня простоял, потому что поезд был битком набит. Когда я приехал в Берлин, у меня были опухшие ноги, а мне было все-таки 16 лет, это не должно было быть. Там мне удалось встретиться с моей мамой и тетей, мы, по-моему, пробыли 10 дней в Берлине, были бомбежки, но не на нашу часть Берлина. Между прочим, там погиб мой дядя и его мать во время бомбежки в 1943 году. Он работал в Берлине, он был всегда в Германии, эмигрировал туда, и он там погиб.

Следующий наш этап был город Виттенберг. Между прочим, там соединились американцы и русские, если вы помните. И туда удалось приехать моему дяде и моему папе. Они выехали из Данцига гораздо позже, чем я, но уже нелегально на маленьком судне вместе с таким громадным пассажирским судном, которое называлось «Вильгельм Густав», и которое советская подводная лодка послала на дно. Там погибло 5 тысяч человек. А маленький корабль, в трюме которого находились мой отец и мой дядя, он проехал, потому что он был такой маленький, что подводные лодки им не заинтересовались. Мы были очень рады встретиться в Виттенберге, и потом поехали уже дальше на юг Германии с тем, чтобы как можно большее расстояние положить между нами и советскими частями. Мы попали в такой маленький городок Фалькенштайн недалеко от Плауве и думали, что мы там уже более или менее в сохранности.

В это время опубликовали, насколько я помню, Ялтинское соглашение, и оказалось, что карта еще включает нас в советскую зону. Тут опять возник вопрос: куда дальше ехать. Был конец апреля, уже близился конец войны, и американцы все больше и больше подходили к нам, а с другой стороны русские, которые остановились приблизительно в 10 км, а американцы в 5 км. Прилетали американцы, стреляли по очередям перед магазинами, которые ждали, чтоб доставили хлеб. Но, в общем, война уже затихла.

– То есть стреляли по мирному населению просто?

– Да, да. Ну, забавлялись, может быть, или они скучали, но было несколько убитых каждый раз, конечно.

Мы все там сидели, мы не нашли никакого выхода. А потом, в какой-то день, это была католическая Пасха, между прочим, в мае 45 года, мы услышали моторы на улице, мы посмотрели, — мы жили на таком чердаке, — и увидели джипы с белыми звездами, которые въезжали в город. Иными словами, видя, что Советы не занимают этот город, городок вернее, это был маленький городок, видя, что там еще есть немецкие военные части, они решили это занять. Нам посчастливилось, это было чудо какое-то. Мы сразу вошли в контакт с ними, указали, кем мы были, и нас троих, моего отца, мать и меня, — конечно, показали мой французский паспорт, — нас повезли в город Йена, где был такой громадный центр, вавилонская такая башня: там были и голландцы, и бельгийцы, и французы. Русских не было, между прочим, были венгры и так далее, и так далее. Все эти рабочие, которых немцы себе вывезли, чтобы они работали на фабриках, они там сосредоточились американцами и ждали, чтобы было достаточное количество, чтобы их отправить по городам. А русских, в общем, советских граждан, я встретил уже по дороге, они были нагружены на такие громадные грузовики, которые направлялись в русскую зону. Мы в конечном итоге показали наши паспорта, и нас посадили в какой-то день на товарный поезд, это были площадки.

Я помню, что мы направились в Бельгию, было замечательное солнце, потом вдруг пошел ливень. И я помню, как мой отец сидел на чемоданах, которые были из картона, потому что он боялся, что они размокнут, и вещи пропадут. Мы приехали в Бельгию, потом нас переправили в Париж, и мы опять очутились в Париже после почти 5 лет отсутствия. Конечно, квартиры больше не было, и наши друзья нас приютили по очереди.

И потом — я не буду рассказывать, как мы там устроились – понемножку жизнь вошла в норму. Я поступил опять в один лицей. Мне было, конечно, немножечко сложно, потому что я говорил по-французски теперь с немецким акцентом, но я понемножечку от него избавился, и, в общем, он меня спас, потому что мой аттестат зрелости я получил, не зная хорошо французскую литературу, которую мне не внушили в течение всех этих лет. Меня спасли языки, потому что я выбрал немецкий, русский, французский и английский, то есть французский нет, потому что французский так или иначе нужно было сдавать, и это мне дало те пункты, которые мне были нужны. И таким образом я смог потом поступить на медицинский факультет, где я провел свои 7 лет обучения, год потом я провел в маленьком городе Эперне, где я научился практике. Затем я был приблизительно полтора года доктором для рабочих в разных фабриках. Иными словами, нужно было определять работу у них, опасно это или нет, но, конечно, не позволено было их лечить, чтобы не входить в конкуренцию с остальными докторами, которые на это живут.

– Охрана труда это у нас называется.

– Охрана труда, да. Но там мне быстро надоело, хотя работа вначале была очень интересной. Это было в Реймсе уже. В Реймсе есть фабрики шампанского, одна из этих фабрик мне была причислена, так что я получал там шампанское. В общем, было довольно интересно и приятно там работать и узнать, как работают люди там на этих фабриках.

А потом уже я к этому времени женился, и нужно было думать уже о более серьезном. Я венчался на нормандке, католичке, и у нас была двойная свадьба, может быть, потому семья была прочная. В том смысле, что у нас свадьба была православная в кафедральном соборе на рю Дарю в Париже, и потом мы устроили прием в моей бывшей четверговой школе, потому что там зал сдавался тоже и для этого. А затем мы проехали в Нормандию, в такое маленькое местечко, которое называется Орбек, где была свадьба католическая, но не в церкви, потому что я был православный.

Потом мы начали искать с моей женой местечко, где я мог бы устроиться, и мы нашли замечательную местность, которая называется Сен- Жульен-ле-Фокон, и я там начал свою практику, но с некоторыми трудностями. В том смысле, что нормандские фермеры с некоторым подозрением относятся к людям, которые приезжают из Парижа и хотят их лечить. Так что только через несколько месяцев у меня нормально организовалась практика. Я там пробыл 4 года, но нужно было уже думать о детях. Правда, они были еще малолетние. Лицея, конечно, не было поблизости. И в то время мне предложили переехать в такой город, который называется Довиль, который на побережье Нормандии недалеко от Гавра. Это был довольно курортный город. Там были казино, там были скачки, там были боевые состязания, там под конец был фестиваль американского фильма. Так что публика у меня появилась совсем иная, богатые очень люди, которые были гораздо более требовательными, чем мои деревенские жители. Но я к этому приспособился, и в 1964 году я был уже в Довиле, и я там проработал до того, как я ушел на пенсию, а я ушел в 66 лет в 1994 году.

Мой отец умер в 1984 году, и так как у мамы был перелом бедра, когда она отдыхала у меня в Довиле, она осталась у меня. И, несмотря на ее участь, она пережила революцию, две войны, она скончалась, когда ей было 98 лет. Я случайно был около нее, она спала, и вдруг я услышал, как ее дыхание прекратилось, и она у меня на глазах умерла.

К тому времени я как раз ушел в отставку, и я вернулся обратно в Париж. В Париже у меня особых дел не было, мне показалось это безделье довольно скучным. Я стал искать какую-нибудь деятельность. В то время занимались чернобыльскими детьми, которые приезжали из Украины, и некоторые французские госпиталя ими занимались, но не бесплатно. Были разные общества и ассоциации, и одна из них мне предложила им помочь. При этом я переводил в госпиталях. Но вместе с тем, между прочим, все были русские, которые потом забирали этих детей к себе после облучения. После облучения, потому что последствия облучения лечатся облучением, как это ни странно. Какие-то проводят операции, но это один из способов. Каждый день в госпитале стоил очень дорого.

– А кто оплачивал это?

– Оплачивала вот эта ассоциация.

– То есть ассоциация занималась сбором средств.

– Да. Эта ассоциация перекочевала в город Страсбург, где были гораздо более дешевые госпиталя, и на этом закончилась моя помощь этой ассоциации. И я опять остался без работы.

– Но там вы собственно не работали, а просто помогали.

– Это не была работа за деньги. Нет, конечно, это все была благотворительность, если можно так выразиться. А потом в какой-то день матушка Лена Бобринская мне позвонила и предложила, потому что у нее тоже была такая ассоциация, которая работала с Россией, и мне предложила заниматься «Голосом Православия». Потому что в то время у нас был генеральный секретарь Валентин Корельский, который просто не мог продолжать ту работу, которая была ему причислена, потому что так разрослось все то, что он должен был делать, что просто у него не хватало времени. Ну, и я приехал в «Голос Православия», он меня принял. Узнал, кто я, что я и чем я хочу заняться, и я был принят на пробу. Но этого не хватило, потому что я еще меньше мог бы справиться с тем, с чем он справлялся, потому что я никогда этим не занимался. И потому его не только я заменял, но еще трое человек в нашем обществе.

Ну вот, я опять как-то вошел в русскую среду, и я нашел в «Голосе Православия» опять русский разговор и русскую атмосферу, и познакомился со многими через «Голос Православия». Так что для меня это было не то, что откровение, но я почувствовал себя совершенно в своей семье. И это мне тоже дало возможность приехать сюда в Петербург и, главное, познакомиться с отцом Александром, который нас всегда здесь очень мило принимает, и который нам тоже очень много принес.

– Спасибо, Михаил Николаевич, за такой комплимент. Скажите, пожалуйста, а ваша супруга, француженка, она все-таки стала немножко говорить по-русски?

– Она очень хорошо произносила: «какая великолепная шуба!», когда она училась русскому языку. Но потом появились дети, и она полностью себя посвятила им. Она понимала русский язык, несколько слов говорила, но, конечно, не настолько могла владеть языком, чтобы читать по-русски, например. Но когда родители со мной разговаривали, они почти всегда по-русски со мной говорили, и когда она приходила, она знала, о чем мы говорим, но, конечно, не понимала подробностей.

– А дети, соответственно, тоже не стали русскоговорящими.

– Им, в общем, не подвезло. Но, как это ни странно, в лицее Довиля в последнем классе была русская из России, и она преподавала русский язык. Потом моя дочка хотела попасть на юридический факультет в Париже. Но так как она была провинциалка, там не принимали, потому что уже был спрос слишком большой. Тогда она поступила в школу Восточных языков на русский язык именно, потому что это ей дало ход потом на юридический факультет. Это был маневр, чтоб туда попасть. Но все-таки она за год опять освежила свой русский язык. Потом она работала в книжном магазине, и последнее время, когда были туристы на юге Франции в том городе, где она работала, и которые попадали в ее магазин, она все-таки могла с ними объясняться. Но нельзя сказать, что она владеет русским языком.

– Михаил Николаевич, скажите, а вот вы себя ощущаете русским или французом?

– Конечно, русским.

– Русским?

– Да, конечно, русским. Французом я себя никогда не чувствовал. Кроме, когда я был совершенно маленьким, мне было три года, и меня родители спрашивали: Ты кто? Ты русский или ты француз? И когда я отвечал, француз, меня сразу ставили в угол, и это, может быть, содействовало тому, что вкоренилось во мне это знание, что я принадлежу к русским.

Французом я себя никогда не чувствовал. Кроме, когда я был совершенно маленьким, мне было три года, и меня родители спрашивали: Ты кто? Ты русский или ты француз? И когда я отвечал, француз, меня сразу ставили в угол, и это, может быть, содействовало тому, что вкоренилось во мне это знание, что я принадлежу к русским.

– Да, родители очень мудро придумали, потому что очень многие люди, скажем, вашего возраста, считают себя французами русского происхождения. То есть, вероятно, для них французская культура, французская жизнь стала в большей степени основной такой, внутренней жизнью. А вот, скажите, пожалуйста, русская культура, русская литература, насколько большое место занимала в течение вашей жизни?

– Я помню, что я был очень недоволен своим первым контактом с «Войной и миром», потому что моя мать заставляла меня читать вслух. То, что мне казалось безумно скучным и так далее, но мне было тогда 12-13 лет, я думаю, не больше. Но потом, когда я уже начал нормально читать эту книжку, и когда я встретился с Достоевским, с Гоголем и со всеми писателями, известными даже иностранцам, тут это мне дало желание дальше раскрывать литературу.

Что касается музыки, — то же самое, Шостакович, или Римский-Корсаков или русские оперы, мне очень близки к сердцу. Но я должен все-таки сказать, что мои 4 года в Германии тоже как-то повлияли на это, потому что, в общем, я могу почти сказать, что я – гражданин мира. В том смысле, что никакой особой принадлежности, кроме русской, я не чувствую. Французы все-таки дали мне образование, они приняли моих родителей, и я им очень благодарен.

Но все-таки остается что-то во мне, что возбуждается, как только я прилетаю в Петербург. Это что-то особое, что я почувствовал в моем сыне. Единственный раз, когда он приехал, что-то в нем заговорило. Мне это было, конечно, очень приятно. Он начал выпаливать русские фразы откуда-то, и потом нам посчастливилось проехать в тот год в Псков, сопровождая отца Александра, и на него это тоже произвело громадное впечатление. Я думаю, даже больше, чем Петербург.

– Встреча именно с древностями какими-то русскими.

– Вот-вот.

– Спасибо вам, Михаил Николаевич, и за ваш рассказ и, конечно, за те большие труды, которые вы несете в «Голосе Православия», что отражается естественно прямым образом и на радиовещание «Града Петрова». Я, как никто, наверное, здесь, знаю, как преданы вы этому делу, и большое Вам за это спасибо.

Я надеюсь, что теперь наши слушатели познакомились еще с одним человеком, благодаря которому наше радио звучит в петербургском эфире, и так же исполнились чувством благодарности к вам. Теперь, может быть, будут раба Божия Михаила воспоминать иногда в своих молитвах. Спасибо, Михаил Николаевич.

– Спасибо вам, отец Александр.

– Я напоминаю, что мы беседовали с Михаилом Николаевичем Соловьевым, генеральным секретарем радиостаниции «Голос Православия» в Париже, который рассказывал нам сегодня о своей жизни. Всего вам доброго, дорогие радиослушатели! Программу вел протоиерей Александр Степанов.

Михаил Николаевич Соловьев, сотрудник радиостанции «Голос Православия», преданный друг радио «Град Петров», скончался 27 сентября 2015 г.