Мосты петербургской памяти

Программа Марины Лобановой

«Возвращение в Петербург»

Гость: Татьяна Александровна Трефилова

Тема: названия петербургских мостов

Эфир: 8 июля 2024 г.

АУДИО + ТЕКСТ

Татьяна Трефилова:

Город Санкт-Петербург был основан Петром I в дельте Невы, где, впадая в Финский залив, река разветвляется на протоки, образуя многочисленные острова. Первые деревянные мосты, перекинутые через небольшие протоки и ручьи, названий не имели. Петр I не торопился строить мосты в Санкт-Петербурге, считая, что они будут препятствовать судоходству. Он хотел приучить горожан переправляться через реки на лодках и плотах, чтобы основным видом транспорта был речной. Но без мостов все же не обойтись в городе, где сплошные реки и острова. Первый мост на сваях был устроен при Петре через Кронверкский пролив и соединял Петропавловскую крепость на Заячьем острове с Березовым островом. Сначала мост назывался Петровским. Сейчас это Иоанновский мост.

В первой половине XVIII века мосты были на деревянных сваях, которые, находясь в воде, быстро портились, и ездить по мосту становилось опасно. Первые каменные мосты появились в царствование Екатерины II. При Александре I появились чугунные мосты. Но каменные и чугунные мосты строились только через неширокие реки и каналы – Фонтанку, Мойку, Крюков и Екатерининский каналы.

До этого мосты через Неву были наплавными или еще их называли пантонными. На большие барки, поставленные рядом, укладывался настил из нескольких рядов досок, которые скреплялись между собой. И по этому мосту ездили, начиная с весны, после окончания ледохода, до середины осени, до начала ледостава, когда Нева покрывалась льдом. На зиму мосты разбирались, а с берега на берег передвигались по льду. Плавучие мосты назывались по ближайшим к ним храмам – Исаакиевский (сохранился спуск к нему на Университетской набережной), Троицкий по Троицкому храму на Петроградской стороне, Воскресенский против Воскресенского проспекта соединял Литейную и Выборгскую части.

Кроме плавучих мостов были перевозные пристани, некоторые из них имели свои названия, например: на Дворцовой набережной – Гагаринская и Мраморнодворцовая (Мраморнодворская), на Английской набережной – Сенатская пристань. В «Медном всаднике» Евгений, желая попасть на Васильевский остров, где живет его возлюбленная:

Он перевозчика зовет, и перевозчик беззаботный

Его за гривенник охотно сквозь волны страшные везет.

Сначала мосты, когда их было мало, не имели постоянных названий. Но потом их стали называть по находящимся поблизости улицам, переулкам, слободам, храмам, именам домовладельцев и строителей. Многие мосты, как и улицы, не раз переименовывались. Но некоторые сохранили свои старинные названия и при советской власти (и гораздо чаще, чем улицы и проспекты): на них просто не обращали внимания, особенно на небольшие мостики. Постепенно указатели с названиями мостов разрушались, и название моста забывалось. Поэтому они и сохранили названия гвардейских полков, храмов, питейных заведений, имена домовладельцев и старые названия улиц.

Бывало так, что улицы переименовали, а про мост забывали. Например, переулок Гривцова до революции назывался Демидовым – усадьба Демидовых и сейчас сохранилась в глубине квартала. Переулок переименовали, но мост сохранил свое название.

Улица Союза Печатников, бывшая Торговая, проходит по Торговому мосту через Крюков канал. Улицу переименовали, а мост забыли. И сейчас это название напоминает внимательному петербуржцу, что на том месте, где сейчас новая сцена Мариинского театра, до революции был Литовский рынок, получивший свое название по стоящему напротив него Литовскому тюремному замку – знаменитой петербургской тюрьме. Ее здание было сожжено в революцию 1917 года. Истории этого здания посвящена отдельная лекция в лектории «Щедрая среда».

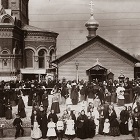

Николаевский мост. Похоронная процессия с телом Императора Николая I

Обуздать широкую, глубокую, с быстрым течением Неву не удавалось до середины XIX века. Самым первым постоянным разводным мостом через Неву был Благовещенский мост, построенный в 1850 году. Этот мост был назван при освящении Благовещенским, так как рядом находился храм Благовещения Пресвятой Богородицы Лейб-гвардии Конного полка – на той площади, которая сейчас называется площадь Труда, а раньше – Благовещенская. После смерти в 1855 году императора Николая I, который принимал деятельное участие в устроении этого моста и даже завещал при похоронах пронести свое тело по этому мосту, мост стал называться Николаевским. Николаевской стала и набережная на Васильевском острове, которая сейчас называется именем лейтенанта Шмидта.

Открытие Троицкого разводного моста, 1903 год. Ленту перерезает Императрица Мария Федоровна

Конечно же, мосты через Неву переименовывались в первые годы советской власти, так как это был один из способов революционной пропаганды. Дворцовый мост после революции стал Республиканским – в честь Российской социалистической республики. А Троицкий мост, названный так по Троицкому храму на Петроградской стороне, стал «мостом Равенства» – в честь революционного лозунга «Свобода. Равенство. Братство». Потом Кировским (с 1934 года, после убийства Кирова). Сампсониевский мост, соединяющий Выборгскую и Петроградскую стороны, стал «мостом Свободы». А вот «моста Братства» в нашем городе не было.

Петербургский городской голова П.И.Лелянов подносит императору Николаю II на красной бархатной подушке кнопку, соединенную электрическим проводом с разводным механизмом Троицкого моста, в день его открытия 16 (27) мая 1903 года. Ленту на открытии моста перерезает императрица Мария Федоровна (см. фото выше). П.И.Лелянов – родной дядя преподобномученицы Марии Гатчинской

Большевики пытались избавить карту города от имен царей и их придворных, но историю знали недостаточно хорошо. От прошлого даже в топонимике избавиться не удалось. Например, Лештуков переулок переименовали в переулок Джамбула, а Лештуков мост через Фонтанку так и сохранил свое название, напоминающее о лейб-медике императрицы Елизаветы Петровны Жане Армане Лестоке. Он прибыл из Франции на службу в Россию еще при Петре I. По-русски Жана Армана называли Иваном Ивановичем, а его фамилия Лесток была преобразована в Лештук. Здесь, на набережной Фонтанки, было его землевладение. Это был первый лейб-медик при императорском дворе. Сейчас Лештуков переулок назван именем казахского поэта Джамбула, который никогда в Петербурге и не бывал. Он известен стихотворением «Ленинградцы, дети мои».

Марина Лобанова:

У нас была в программе «Возвращение в Петербург» в цикле бесед со Светланой Шешуновой о писательских советских топонимах передача о Джамбуле. Также есть передача о Демьяне Бедном.

Татьяна Трефилова:

Еще пример – Храповицкий мост через Мойку у Новой Голландии назван по фамилии статс-секретаря императрицы Екатерины II Александра Васильевича Храповицкого. Здесь во 2-й половине XVIII века был его дом, поэтому мост стал Храповицким. Он автор воспоминаний об императрице, составленных с замечательной наблюдательностью и точностью, он записывая день за днем высказывания и дела Екатерины Великой. Удивительно, что этот мост сохранил свое название и не был переименован в годы советской власти. Может быть, потому что не знали, кто такой Храповицкий.

Геслеровский проспект на Петроградской стороне переименовали в Чкаловский, а мост через Карповку так и остался Геслеровским. Геслер – гардеробмейстер Павла I, придворный смотритель за одеждой царя.

О названиях лейб-гвардейских полков напоминают нам пять небольших мостов, также сохранивших свои названия. Два моста через Обводный канал – Казачий и Атаманский. На набережной Обводного канала, недалеко от Духовной Академии, до сих пор стоят здания казарм Лейб-гвардии Атаманского и Казачьего полков. Давно уже нет этих полков, забыта их история, но названия мостов хранят память о них. Гренадерский мост через Большую Невку напоминает о Гренадерском полку, казармы которого также сохранились до наших дней. Также два моста через Фонтанку – Семеновский и Измайловский – напоминают о полках Измайловском и Семеновском, казармы которых находились на набережной Фонтанки.

Церковная история Петербурга тоже нашла отражение в названиях мостов. Многие улицы и мосты, проходящие через них, назывались по храму. Бывало так, что при советской власти закрывали и сносили храм, переименовывали улицу, где он стоял, но мост переименовать забывали. Например, название Предтеченского моста через Обводный канал (назван по Предтеченской улице, ныне улица Черняховского). Название моста велось от старинного деревянного храма Рождества Иоанна Предтечи в Ямской слободе, стоявшего там в первой половине XVIII столетия. Сейчас на этом месте Крестовоздвиженская церковь, построенная в середине XIX века. Улицу Предтеченскую при советской власти переименовали, а про мост забыли.

Через речку Волковку рядом с Волковским кладбищем проходит Старообрядческий мост, который получил название по Старообрядческому кладбищу и богадельне, в которой в годы советской власти находилась детская инфекционная больница. Справа от этой богадельни – лютеранское кладбище, а слева было несохранившееся старообрядческое.

Гутуевский остров и Гутуевский мост через реку Екатерингофку хранит память о купце-старообрядце Игнатии Гутуеве, который был владельцем этого острова и известным предпринимателем.

Такие объединения названий улицы и моста были нередки в топонимике Петербурга. Но были и целые топонимические ансамбли: мост, улица, переулок и проспект. Так удобнее ориентироваться.

На Петроградской стороне протекает река Ждановка, и Ждановскими назывались и мост, и набережная, и улица. Но к известному партийному деятелю, именем которого был назван Ленинградский университет и район города Ленинграда, эти названия отношения не имели. Здесь, на берегу реки, еще с конца XVIII века находился химико-аптекарский завод братьев Ждановых. Удивительно, что в годы советской власти эти названия не тронули.

Еще пример – Английский мост через Фонтанку напротив Английского проспекта (советское название – проспект Маклина) не был переименован при советской власти. Отсюда начиналась Английская набережная Невы (советское название – «набережная Красного флота»). Там селились англичане, а в доме 56 с середины XVIII века была англиканская домовая церковь. Переименовали набережную, проспект… и только мост хранил название Английский. В 1994 году в связи с визитом королевы Елизаветы II набережной и проспекту вернули старые названия.

На мостах не живут. Проходя по мосту, люди редко интересуются его названием. Нередко и табличек нет с названием моста. На названия мостов люди обращают меньше внимания, чем на названия улиц и проспектов. Названия мостов не пишут при указании адреса, хотя раньше писали. «Дом Зверкова у Кокушкина моста» – адрес Гоголя, который описал его в «Записках сумасшедшего». Адрес Пушкина писался «Мойка, дом княгини Волконской у Конюшенного моста».

Петербургские мосты нашли отражение в литературе. Роман «Преступление и наказание» начинается словами: «В начале июля, в чрезвычайно жаркое время, под вечер, один молодой человек вышел из своей каморки, которую он нанимал от жильцов в Столярном переулке, на улицу и медленно, как бы в нерешительности, отправился к Кокушкину мосту». Кокушкин мост не переименовали при советской власти.

На Вознесенском мосту (по названию храма, храм был взорван в советское время) часто останавливался Раскольников. У этого моста происходит сцена сумасшествия Екатерины Ивановны Мармеладовой, когда она заставляла своих детей петь и танцевать. Вознесенский проспект в годы советской власти был переименован в проспект Майорова, но Вознесенский мост сохранил свое название, напоминая о разрушенном храме. На Николаевском мосту – изображена сцена покаяния Раскольникова.

Мосты через небольшие речки и каналы сохранили свои дореволюционные названия. Немало среди них имен домовладельцев. Например, Аларчин мост, Горсткин мост, Кашин мост, Демидов мост, Головинский мост, Русановский мост через реку Утку. Про многих этих домовладельцев нам очень мало известно.

Поцелуев мост через Мойку, построенный деревянным в начале XIX века, потом ставший чугунным, хранит память о купце Поцелуеве, в доме которого на набережной Мойки находился трактир с названием «Поцелуй». Существует много преданий о происхождении названия, что будто на этом мосту перед дальними плаваниям прощались со своими возлюбленными матросы из Крюковых морских казарм и целовались там. Но все-таки историки склоняются к мнению, что поцелуи тут ни при чем, просто фамилия такая у купца была – Поцелуев.

Через реку Пряжку проходит Бердов мост. Он соединяет Адмиралтейскую часть с Матисовым островом. Этот мост также сохранил свое название с начала XIX века. Его забыли переименовать. Чарльз Берд – английский инженер, работавший в России, основал первый чугунолитейный завод, на котором отливались решетки многих петербургских садов и мостов, а также фигура ангела, установленная на Александровской колонне. Первый русский пароход был изготовлен на его заводе, в 1815 году он совершил 3-х часовое плавание из Петербурга в Кронштадт. Похоронен Берд на Смоленском лютеранском кладбище, но могила его в таком состоянии, что стыдно подводить к ней людей во время экскурсий.

Через Мойку проходят три моста с «разноцветными» названиями. По Гороховой улице – Красный мост. Это название никакого отношения к революционной символике красного цвета не имеет, просто устои моста были покрашены красной краской. По Невскому проспекту проходит Зеленый мост, который до революции называли Полицейским, так как рядом находился полицейский участок. А после революции этот мост стали называть в противовес – Народным. Но сейчас ему вернули его раннее название – Зеленый. Эти названия также даны потому, что устои мостов были покрашены разным цветом краски. По Исаакиевской площади – Синий мост, самый широкий в нашем городе. Ширина его 99 метров. Проходя по этому мосту можно не заметить, что это мост – кажется, что это часть огромной Исаакиевской площади. Он всего на 4 метра шире Казанского моста, который также замаскировался как часть Невского проспекта у Казанского собора.

Названия мостов, данные в годы советской власти, большим разнообразием не отличались. Все они были связаны с революцией и политикой – Пионерский мост, Комсомольский, Красноармейский, Красногвардейский, Краснофлотский, а также Краснооктябрьский и Володарский.

См. также:

Татьяна Трефилова о воинской топонимике Петербурга

Передача 1

Татьяна Трефилова: названия улиц, переулков, проспектов нашего города мы произносим ежедневно

«Вот сейчас по пути на радиостанцию «Град Петров», я вспомнила, как назывался тот район, где я живу и где находится радио. Это был Свердловский район города Ленинграда, Большой проспект Васильевского острова назывался проспектом Пролетарской победы, а 14-я линия, на которой я живу, до войны называлась улицей имени Веры Слуцкой»

«Хорошее – хрупко. Вот итог. Хочется оградить, спасти его – вот задача». Памяти Анциферова

В программе «Возвращение в Петербург» топонимист Андрей Рыжков говорит о значении личности Николая Анциферова для современного взгляда на сохранение культуры Петербурга. Эфир 28 октября 2025 г. АУДИО

Душа Петербурга. К 135-летию Николая Анциферова

В Петербурге топонимисты (и не только) вспоминали автора классических книг по петербурговедению, после которых «душа города» и «гений места» стали научными терминами, а «умышленный город» потеснил «северную Венецию». Программа Марины Лобановой «Возвращение в Петербург». Эфир 9 декабря 2024 г. АУДИО

«Слово «Ленинград» сокращать не допускается». Политическая топонимия и нормы русского языка

Репортаж о круглом столе «Отражение политики в ленинградских топонимах. 1924-1991», посвященном 110-летию переименования нашего города в Петроград и 100-летию – в Ленинград, а также 80-летию массового возвращения дореволюционных петербургских топонимов. Эфир 17 и 24 июня 2024 г. АУДИО

Парфеновская улица: новое наименование как возвращение исторического

В программе «Возвращение в Петербург» вместе с Николаем Шаплыгиным и Андреем Рыжковым вспоминаем, как на карте Петербурга появилось название Парфёновская улица. Эфир 25 сентября 2023 г. АУДИО

«Наименование города «Питер» в документах впервые встречается в 1705 году»

Гость программы «Возвращение в Петербург» историк и архивист Татьяна Базарова рассказывает об истории наименования Петербурга, о различных вариантах именования города в документах XVIII века. Эфир 16 августа 2021 г. АУДИО

«Курс петербурговедения – самый сложный из всех, что я когда-либо подготовил в культурологии»

В программе «Возвращение в Петербург» ректор Института богословия и философии выдающийся современный культуролог Петр Сапронов размышляет о культурологии Петербурга. Часть 2. Эфир 9 августа 2021 г. АУДИО

Эстетика или практичность? Как написать адрес в красивом городе и никого не покоробить

В центре Петербурга – красивые адресные таблички… были. Красивые, но неудобные. В новостройках – некрасивые, но удобные. Теперь стремимся везде сделать одинаково – и некрасиво, и неудобно. В программе «Возвращение в Петербург» о топонимических новостях рассказывает Андрей Рыжков. Эфир 19 июля 2021 г. АУДИО + ТЕКСТ

Имя, судьба, архитектура. К 30-летию возвращения названия Санкт-Петербургу

В программе «Возвращение в Петербург» ректор Института богословия и философии выдающийся современный культуролог Петр Сапронов размышляет о культурологии Петербурга. Часть 1. Эфир 26 июля 2021 г. АУДИО

Город святого Петра возвращает свои храмы и имена

«…и гудочек его щемящий откликается над Невой», – писала Анна Ахматова. О непреходящей поэтичности петербургской топонимии продолжаем говорить в программе «Возвращение в Петербург», топонимист Андрей Рыжков рассказывает о возвращении Смоляной улицы. Эфир 31 мая 2021 г. АУДИО + ТЕКСТ

Последний адрес священника Иоанна Зимнева

Программа «Возвращение в Петербург» рассказывает об установке памятного знака на Невском проспекте в память расстрелянного в 1938 году протоиерея Иоанна Зимнева, который усомнился в правильности названия улиц в честь революционеров Ивана Газы и Петра Алексеева. Эфир 9 ноября 2020 г. АУДИО

Благово для Петербурга. «Я надеюсь дожить до того времени…»

В программе «Возвращение в Петербург» — интервью с Никитой Владимировичем Благово. Эфир 10 февраля 2020 г. АУДИО + ТЕКСТ

Нерождественские улицы

В программе «Возвращение в Петербург» невозвращение Советским улицам исторического названия Рождественские комментирует Даниил Викторович Петров. Эфир 27 января 2020 г. АУДИО

Рождество на Советских. Топонимика без Лихачева

В программе «Возвращение в Петербург» Андрей Рыжков размышляет о том, насколько эталонные для петербуржца топонимические принципы, сформулированные академиком Лихачевым, воплощаются нами в жизнь. И если мы противимся им в Петербурге – то почему? Эфир 2 декабря 2029 года. АУДИО

Новости невозвращений

Пятый раз за последние 20 лет город отказался вернуть Рождественские улицы. И Полюстровская набережная не сменила название в честь Якова Свердлова. В программе «Возвращение в Петербург» топонимист Андрей Рыжков рассказал о текущей ситуации с (не)возвращениями исторических названий в Петербурге. Эфир 24 сентября 2018 г. АУДИО + ТЕКСТ

«Это же реванш ленинградцев за всё»

«Она должна была быть уже тогда уволена, потому что уже тогда за ней водились грешки». В третьей части программы «Возвращение в Петербург», посвященной телеэфиру «Литературного вторника» 1966 года, топонимист Андрей Рыжков рассказывает о реакции полит-идеологов на «идейно-порочные» суждения представителей культуры. Эфир 5 февраля 2018 г. АУДИО + ТЕКСТ

«Мы все обнаружили для себя заново нашу Родину»

В передаче «Возвращение в Петербург» топонимист Андрей Рыжков начинает рассказ об интереснейшем событии культурной жизни Ленинграда 1960-х — телевизионной передаче «Литературный вторник», состоявшейся 4 января 1966 г. Эфир 22 января 2018 г. АУДИО + ТЕКСТ

«Ленинградское дело» в названиях улиц

История топонимии Петербурга после 1917 года. Передача пятая. 1952 год: увековечивание – уже не главное. В программе «Возвращение в Петербург» об уничтожении городских имен, переживших войну и блокаду, рассказывает Андрей Рыжков. Эфир 3 июля 2017 г. АУДИО

Вторая волна «топонимических репрессий»

Революция 1917 года – революция в топонимике. Передача вторая: 1923 год. В программе «Возвращение в Петербург» топонимист Андрей Рыжков рассказывает о второй волне топонимических потрясений после революции 1917 года. Эфир 8 мая 2017 г. АУДИО

Первая волна «топонимических репрессий»

В программе «Возвращение в Петербург» краевед и топонимист Андрей Рыжков рассказывает о первых топонимических потрясениях, которыми сопровождалась революция 1917 года. Эфир 27 марта 2017 г. АУДИО

Академик Панченко как глава Топонимической комиссии Петербурга

Ученик двух академиков — Лихачева и Панченко, доктор филологических наук, сотрудник Института русской литературы РАН (Пушкинский Дом) Евгений Германович Водолазкин вспоминает, как был вместе с А.М.Панченко на заседании Топонимической комиссии в начале 1990-х годов. АУДИО