«Пермь-36»

Тема: Мемориальный музей истории политических репрессий «Пермь-36»

Ведущий: протоиерей Александр Степанов

Гость: доктор исторических наук Юлия Кантор

Программа записана 25 марта 2015 г.

Протоиерей Александр Степанов: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона протоиерей Александр Степанов, мой собеседник — советник директора Государственного Эрмитажа, доктор исторических наук Юлия Кантор. Юлия, здравствуйте.

Юлия Кантор: Добрый день!

Протоиерей Александр Степанов: И сегодняшняя наша встреча посвящена поездке Юлии в Пермь, связана эта поездка была с Уральским музейным форумом, посвященным 70-летию Победы. Такая тема отдельная. Но, будучи в Перми, я так понимаю, Юлия, вы не могли не посетить тоже очень важное, знаковое место, которое сегодня тоже является музеем, – Мемориальный комплекс политических репрессий Перми, который развернут на базе пермского лагерного пункта «Пермь-36». Интересно, какие впечатления у вас от этого места? Я так понимаю, не так много на карте нашей страны мемориально-обустроенных и представляющих эту тему мест, но вот Пермь – одно из них. Ваши впечатления?

Юлия Кантор: На самом деле, действительно, так сложилось, что в советское и даже теперь, в постсоветское время у нас просто нет таких мест. Пермь в этом смысле одно из немногих исключений. Здесь полностью сохраненный (может быть, плохо говорить применительно к такому месту слово «аутентично сохраненный», но тем не менее это так) комплекс построек, инфраструктуры, территории и так далее. Этот комплекс, лагерный пункт, огромный, между прочим, для пермского края, существовал ещё с 1940-х годов, то есть еще со сталинского времени и был последним из закрытых в 1989 году. По нему можно реконструировать – исторически, музейно, политически, социологически – развитие карательной системы советского времени и модификацию этой карательной системы. И конечно, для музея исторического профиля это принципиально важно. Потому что, знаете, любая реконструкция – это вещь вторичная. Слава Богу, у нас в стране появились экспозиции в музеях исторического и краеведческого профиля, где организованы выставки, постоянные или временные, посвященные истории ГУЛАГа и истории политических репрессий. Но такого места, где в единстве это всё, просто нет. И очень здорово, что в свое время, почти 20 лет назад, это была – я бы не сказала, что частная инициатива, здесь принципиально важно подобрать нужную дефиницию – общественная инициатива, принятая и поддержанная двумя профессиональными историками, один из них очень известный в исторических кругах, Виктор Шмыров, и его супруга Татьяна Курсина, тоже историк. Они начали заниматься этой заброшенной территорией. Иначе бы её просто не было, её бы в прямом смысле, как и многие другие, сравняли бы с землей. Благодаря их усилиям, профессионализму и привлечению разных людей – из Москвы, из Петербурга, отовсюду, – специализирующихся на проблематике советской репрессивной системы, удалось создать такой комплекс. Это была территория, на которой была часть музеефицированных бараков, и ныне это сохранилось, правда, в несколько ином виде, о чем мы ещё поговорим, потому что пришли другие хозяева, это место стало полностью государственным, буквально год назад, и ситуация складывается очень непросто.

Протоиерей Александр Степанов: А до этого музей таковым не являлся?

Юлия Кантор: Нет, он не был государственным, государство только частично (это важно подчеркнуть!) финансировало коммунальные услуги: электрификацию, водопровод и кое-что ещё. Все остальное – это были либо пожертвования, либо спонсорская помощь на поддержание инфраструктуры. И, собственно, вся музеефикация этого места, а именно: сбор коллекции, экспонатов, экспозиции внутри бараков, посвященные истории карательной системы советского времени, начиная от ВЧК ОГПУ и дальше, временных выставок и просветительской деятельности – полностью была уделом тех людей, которые на протяжении пятнадцати с лишним лет вели эту работу. Теперь пришло государство и полностью отстранило всех, кто был до того, от участия в этом деле. Более того, замечательная, очень профессионально сделанная, главная экспозиция, посвященная истории ГУЛАГа, осталась в нетронутом виде – это хорошо, там не стали менять табличку «Директор Виктор Шмыров», но вообще-то это понятие даже этической, интеллектуальной собственности, даже не употребляя это в юридическом смысле, но все-таки, люди это создавали. Как говорится, им не сказали даже «спасибо». Более того, есть понятие музейного фонда. Люди собирали – неважно, что это было – бушлат, или ватник, или шконка (я новое слово узнала: не нара, а «шконка»), предметы лагерного фольклора, лагерного быта – все, что воссоздает картину. И это является музейным фондом, он не принадлежит пришедшему сюда государству. Этот фонд принадлежит тем людям, которые собирали, это музейная частная коллекция.

Протоиерей Александр Степанов: Национализировано, в лучших традициях…

Юлия Кантор: В прямом смысле. Я лично спросила нового директора, даму, которая меня водила, она уже год директорствует. Я бы не сказала, что это человек, который невнимательно относится к теме, просто она в ней ещё не разбирается совсем… Но для директора такого комплекса это опасная вещь.

Протоиерей Александр Степанов: А чем она занималась до того?

Юлия Кантор: Она работала в разных государственных структурах Пермского края и даже Вятского. Она именно госчиновник. Но ни на одном из этих постов она вообще никак не связывалась ни с какими музеями. Поэтому, конечно, ей безумно трудно. Но у неё есть намерение выполнить государственную задачу. Я побоялась спросить, какая это государственная задача? Я спросила, что будет с фондом? Я музейщик – и для меня этот вопрос органичный. «Как? – сказали мне она и хранители – Мы его сейчас описываем». – «Как вы описываете, если он вам не принадлежит?» – «Ну как же? Это же территория государственная». Подождите, если я оставлю здесь пальто, то вы потом мне его не отдадите, только потому, что я оставила его на государственной территории? Понимаете, это поразительная уверенность в собственной правоте, меня это смутило даже этически, именно как музейщика.

Протоиерей Александр Степанов: А как же это получилось, что это взяли и перевели в государственное ведение? Ведь существовало какое-то юридическое лицо, наверное, на территории, были какие-то договоры, вероятно, о владении территорией, в частности. И потом, по линии территории, договор закончился – мы его расторгаем или что?

Юлия Кантор: Нет, ещё смешнее. Или грустнее. Я документы видела. Эта территория и находящийся на ней комплекс построек – это, как раз, бараки, причем на момент перехода туда Виктора Шмырова как музейщика-историка они были в полуразрушенном состоянии. Их не реновировали, понятно, их чуть-чуть поддержали, чтобы можно было просто водить людей и это было бы не опасно. Этот комплекс был передан государством общественной автономной некоммерческой организации – что важно – в бессрочное пользование. Поэтому забрать его просто так было невозможно, потому что бессрочное.

Протоиерей Александр Степанов: А бессрочное – это просто срок не указан. Мне эта формулировка прекрасно знакома. Между прочим, все храмы переданы в бессрочное безвозмездное пользование Русской Православной Церкви, принадлежат они все государству. Хотя уже сейчас есть закон о возможности приватизации, и этот процесс постепенно набирает обороты, но, тем не менее, эти 25 лет, которые Церковь живет в свободных условиях, мы живем именно так. Вот этот дом тоже у нас в бессрочном, безвозмездном пользовании.

Юлия Кантор: То есть система одна. В данном случае, поскольку сроков не было, было два пути: первый – возвращать по согласию сторон. Согласия не случилось, поскольку людей (прежних, создателей) просто поставили перед фактом, что придет другая структура – государство. Тогда был суд, и по суду вернули эту территорию и здание в ведение государства, на чем юридическая сторона вроде бы и закончилась. Вроде бы, потому что возвращение в государственную собственность, государственное владение земли и построек не означает механическую возможность передачи выставок, фонда и инвентаря, потому что он не являлся государственным. Как вы правильно сказали, национализация.

Протоиерей Александр Степанов: Ну да, если сейчас здание отберут, то мы не обязаны оставлять здесь престол, жертвенник, предметы церковной утвари, иконы и прочее.

Юлия Кантор: Но есть большая опасность. Даже по названию. Вот передо мною лежит буклет, где то место, о котором мы говорим, называется «Мемориальным комплексом политических репрессий». Во-первых, с точки зрения русского языка, это несколько двусмысленно. «Комплекс политических репрессий». Какой комплекс? Комплекс неполноценности? Комплексный обед? Что такое «комплекс репрессий»? Я с удовольствием процитирую тут Михаила Александровича Федотова, советника президента по институтам гражданского общества и главу рабочей группы по увековечиванию памятников жертв репрессий, с которым я разговаривала по возвращении. Он тоже говорит, что, во-первых, язык – великая вещь и нужно правильно называть, что ты хочешь и как ты понимаешь. Это должен быть Музей истории политических репрессий. И это очень важное слово. Не музей истории пенитенциарной системы. Есть большая опасность, что новые хозяева, то есть государство, могут пойти по этому пути. Симптомы такие есть, я ещё не хочу сказать, что эти симптомы переросли в синдром, но некоторая опасность есть.

Другой вопрос. Есть важный принцип у этого музея, по которому прежние создатели его, то есть хозяева, шли. Они рассказывали об истории карательной системы – карательной как таковой –абсолютно не гребя под одну гребенку, что сейчас может произойти, на самом деле, реальных политических уголовников. То есть пособников нацистов: полицаев, зеленых братьев, бандеровцев. То есть уголовников, преступников – и от того, что они боролись против советской власти, они отнюдь не могут считаться борцами за независимость, свободомыслие и так далее. Это было подчеркнуто всегда. И на временной экспозиции, которая там сейчас есть, про послевоенную, позднюю историю лагеря, это очень ясно разграничено. И был раздел экскурсионный, выставочный, где речь шла о диссидентах. Антисоветчиках в прямом смысле слова, людях, которым не нравилась советская власть, и они считали возможным и нужным об этом заявлять публично. То есть то что называется, узниками совести. Насколько сейчас именно эта тема будет звучать, я не знаю, потому что на сегодняшний день (я очень подробно разговаривала со всеми участниками этой сложнейшей истории, в том числе с Уполномоченной по правам человека Пермского края, человеком, очень погруженным и в юридический контекст и в социальный) есть большая тревога, что это будет формальное государственное место, где будут говорить о каких-то там репрессиях. Потому что есть распоряжение президента этот музей сохранить. Но в этом распоряжении президента не сказано, как его наполнить. А содержательная часть должна будет определяться теми, кто туда сейчас пришел. Я встречалась с министром культуры Перми накануне, по совершенно другим делам (как мы сказали в начале программы, я была приглашена готовить Уральский международный форум «Мост памяти», посвященный 70-летию Победы). Я встречалась с министром культуры, и, когда он, уже прощаясь, галантно надевал на меня пальто, то сказал мне: «Завтра мы увидимся, я вас встречу там, пораньше поеду». Я, честно говоря, позволила себе некорректную шутку: «Вы что, траву будете красить?». Травы там еще не было, абсолютный снег был еще, на Урале ещё зима. Шутки в сторону, но по моей просьбе меня познакомили с теми людьми, которые помогают или, можно даже сказать, играют доминирующую роль в создании новой концепции этого музейного комплекса. Я вам процитирую пару фраз, поскольку это было за круглым столом и совершенно не келейно.

Один профессор начал разговор со мной очень дружелюбно, с того, что он этот лагерь помнит с 1970-х годов. Я конечно, как историк, очень заинтересовалась: «А что вы здесь делали?» – «А я здесь лекции по международному положению для заключенных читал». Просто по Высоцкому, абсолютно. Я говорю: «И как?», он говорит: «Между прочим, я даже Щаранскому читал, мне его там показали».

Я спросила (правда, сделала политическую ошибку): «А вы что, номенклатурой Горкома были?» –«Нет, я был номенклатурой Обкома». Обидела человека. И вот он, этот человек, пишет им концепцию! Я, как историк, прекрасно понимаю, что для создания концепции серьезного музея нужно смотреть на это с обеих сторон: там должны быть и те, и другие. Но при всем при этом, и над теми и над другими должны быть независимые историки, музейщики, которые разрозненные куски этой мозаики, прямо скажем, противоречивой, могут собрать воедино. Я очень рада была узнать, вернувшись в Петербург от Михаила Александровича Федотова, что будет общественный совет, который возглавит Владимир Лукин, который вроде как будет эту ситуацию приводить в чувство, потому что иначе мы попадем в парадоксальное положение.

Протоиерей Александр Степанов: Ну да, будет сделано нечто совсем другое. В общем, как я понимаю, вопрос не закрыт.

Юлия Кантор: Вы знаете, это лучший вариант, что он не закрыт. И лагерь не закрыт, как музей – тоже лучший вариант. Потому что и эта опасность есть. Еще некоторое время назад всерьез обсуждалось, что он просто может быть закрыт.

Протоиерей Александр Степанов: Может быть, вы несколько слов расскажете о самой этой территории, как это все выглядело?

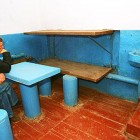

Юлия Кантор: На самом деле, тяжело, естественно. Там есть две зоны. Зона строгого режима, большая, там есть жилые бараки, один из них восстановлен. Барак, где работали заключенные. Там воссоздано производство середины 1970-х – конца 1980-х: они делали тены для утюгов, те части, благодаря которым утюг греется. И там прямо стоят ящики с заржавевшими тенами, которые никуда не вывозили. Кочегарка, в которой, кстати, работал Сергей Ковалев. Она работает. Там же сейчас есть подсобные рабочие. Один из них на тачке того самого времени вёз уголь для отопления. Справедливости ради нужно сказать, что вещи, связанные с электрификацией всех бараков культурно-воспитательной части (КВЧ), сделало новое руководство. Они восстанавливают и барак, где была медсанчасть, мы туда вошли, он еще не восстановлен, нет электричества ещё и водопровода, то есть пока туда нельзя ещё по санитарно-гигиеническим параметрам водить экскурсии, но они обещают, что это будет.

Собственно барак КВЧ (культурно-воспитательной части), где, когда был лагерь, показывали фильмы. Теперь, когда это стало музеем, там тоже показывают фильмы. Вы входите на территорию, попадая в зону – извините, пожалуйста, — шмона, там все эти двери, решетки. Естественно, вся эта территория за колючей проволокой, по углам вышки. И, вы знаете, у меня было ощущение шока, потому что я шла от барака к бараку, глядя на вышку, и вдруг у меня прямо из-под ног разъяренный собачий лай. Можно было, честно говоря, схватить инфаркт, от атмосферы, от всего. Оказывается, они действительно взяли для охраны овчарку, комплекс-то территорий огромный. И это создает впечатление сногсшибательное. И это работает абсолютно, ассоциативный ряд прямой. Но собака, кстати, очень ласковая – и погладить можно, но вечером её выпускают в ночное время погулять. В определенном смысле, это даже правильно: пусть и звуковой ряд будет тот же.

Протоиерей Александр Степанов: Очень органично.

Юлия Кантор: А вторая зона – чудовищная абсолютно – это зона особого режима: отдельно стоящий в трёхстах метрах от основной зоны барак, с ещё большим количеством проволочных заграждений. Это тот барак, где жили либо рецидивисты, осужденные по политическим статьям, либо те, кто был осужден впервые, но за тяжкие политические преступления против советского государства. Это чудовищное место просто. Там крошечный дворик, два на два, так называемый прогулочный дворик, там можно только стоять, потому что вы делаете шаг – и сразу попадаете в стенку. И там, опять же, есть помещение для так называемых бескамерных. Бескамерных – это громко сказано, потому что просто огромная камера, где они находились. А есть те, кто был в камере, одиночки то есть. И там тоже есть карцер. Даже в этой зоне есть более усиленная зона.

Протоиерей Александр Степанов: Штрафные изоляторы…

Юлия Кантор: Вы знаете, меня ещё поразило одно – скажем так, ментальная деформация. Дело в том, что на протяжении долгого времени, с 1940-х по 1990-е годы, этот лагерь был градообразующим предприятием для двух деревень, которые расположены рядом. И все взрослое население этих деревень, так или иначе, как вольнонаемные, там работали. И теперь они остались без работы. И страшно переживают, что оттуда уехал лагерь. И вот это, конечно, ощущение сногсшибательное.

Протоиерей Александр Степанов: Может быть, в музее какое-то применение им найти…

Юлия Кантор: Может быть. Но у музея нет, и никогда не будет ни такого штата, ни объемов работы. Но вот это ощущение, когда люди переживают, что уехал лагерь, у них нет никакого политического подтекста, они просто лишились работы. Вот эта деформация в социальном сознании – жить при проволоке – это очень интересный феномен, по-моему.

Протоиерей Александр Степанов: Интересно, значит, до определенного времени политические заключенные сидели вместе с уголовниками, что прекрасно описано у Александра Исаевича и во многих других воспоминаниях, у Шаламова, конечно. А вот с какого времени выделили политических заключенных в отдельные лагеря, где и произошла эта встреча бандеровцев, полицаев – и людей, которые просто критически высказывались по поводу существующей власти?

Юлия Кантор: Вы знаете, во-первых, в советском Уголовном Кодексе всех времен не было понятие «политическая статья». 58-я статья ещё в сталинское время – шпионаж, измена Родине, контрреволюционная деятельность, антисоветские высказывания – тоже считались уголовными. Хотя, опять же, мы понимаем, что даже те люди, которые были верой и правдой преданы сталинскому Советскому Союзу, все равно по 58-й статье сотнями тысяч были репрессированы: этот маховик работал непрерывно. Потом тоже не было такого понятия, как политическая статья, но тем не менее, в более позднее время (это был Хрущев и дальше, в 1970-е годы) появилась статья, связанная с государственными преступлениями, все равно уголовная. Но она квалифицировала именно преступления против государства как такового. И четкого формального разделения не было, то есть для Советской власти было все равно: это бандеровец или полицай – как пособник нацистов – или диссидент. Хотя, конечно, внутренне это разделение было. Так вот, начиная с 1970-х годов появились первые отдельные лагеря или лагпункты, как в случае с «Пермью-36», где сидели именно преступники, осужденные за серьезные преступления против государства. Конкретно «Пермь-36» в 1972 году стала официальным местом, куда были перемещены осужденные за государственные преступления из многих других исправительно-трудовых колоний.

Протоиерей Александр Степанов: Значит, в 1972-м году был такой переломный момент?

Юлия Кантор: Переломный момент был раньше, в 1969-70 годах их так разделили. А конкретно с «Пермью-36» это произошло в 1972-м году – и там с этого времени и до 1989 года сидели те, кто имели срок за измену Родине, антисоветскую агитацию и пропаганду, заговоры с целью свержения государственной власти, шпионаж, теракты, диверсию или бандитизм. Бандитизм – это основная статья, по которой преследовали зеленых братьев и бандеровцев, потому что по советской терминологии они назывались вооруженными бандитами, хотя они были не бандитами, а гораздо хуже, то есть были реальными пособниками в основном.

И вот эти люди сидели с советскими интеллигентами. С теми интеллигентами, которые вышли на площадь после Чехословакии, как известно, Венгрии. Или просто кто позволял себе слушать голоса западных радиостанций. Или просто – публично или даже в узком кругу, если на них доносили – критиковать действия советской власти.

Протоиерей Александр Степанов: С ними знаете ещё кто сидел? Сидели, например, адвентисты седьмого дня. Сектанты, которые отказывались служить в армии. И, соответственно, для них тоже были статьи.

Юлия Кантор: Тоже политические?

Протоиерей Александр Степанов: Да-да.

Юлия Кантор: Потому что это были не уклонения: религиозная секта и т.д., а люди просто отказывались служить советской власти. Вообще, с религией вообще были тяжелые отношения.

Протоиерей Александр Степанов: Разумеется, там сидели и правозащитники православные, которые протестовали против закрытия какого-то конкретного храма и активно выступали и писали в органы власти. Они совершенно спокойно могли быть судимы и посажены в такой лагерь.

Юлия Кантор: Самое трагически интересное, что в советское время, притом, что Конституция вроде бы, формально гарантировала свободу слова и свободу совести (при Брежневе, кстати, тоже гарантировала) за религиозные взгляды в прямом смысле, что человек считал нужным и необходимым верить в Бога, это могло быть квалифицированно как та самая политическая статья.

Протоиерей Александр Степанов: Особенно если он это публично про себя заявляет. Ты можешь у себя дома верить во что хочешь, в этом смысле она и понималась, вероятно. А это уже агитация – поскольку государственная идеология была атеистическая, то, значит, это люди, которые выступали против государства.

Юлия Кантор: Вот именно поэтому важно учесть те нюансы, о которых мы сейчас говорим. Чтобы те, кто будет в «Перми-36» делать новый музей, об этом как-то знали, им бы поучиться неплохо.

Протоиерей Александр Степанов: А по какой причине тех людей, которые были создателями этого музея, отстранили? Им было сделано предложение войти в государственную структуру?

Юлия Кантор: Там очень странная история. Год назад, в марте, при спонтанной реорганизации и возвращении в государственное лоно этого музея, Татьяне Курсиной было предложено стать исполнительным директором, на этой должности она продержалась два месяца – её мгновенно оттуда, я скажу мягко, «ушли». Как это было сделано, в какой форме и как по содержанию: «За непрофессионализм». Это её – за непрофессионализм!? Пришли там профессионалы, лучше не бывает…

Я скажу откровенно, там принципиальное несовпадение позиций, гражданских позиций. Мне говорят, что те люди предыдущие, кивая на предшественников, на экскурсиях себе позволяли говорить, что там были «вертухаи» и люди обижались. А кто обижался? Ну, сюда приходили внуки тех, кто здесь служил – и они обижались. Я говорю: «А когда к вам приходят внуки тех, кто здесь сидел, они не обижаются?» Это тоже подход. Понимаете, дело ведь не в термине «вертухаи». Можно сказать «вохра» – чем это лучше, я не знаю. И мне начинают объяснять: «Ну вы понимаете, здесь же были и уголовники»… Я понимаю, что здесь были уголовники, даже не собираюсь это оспаривать. Вопрос в акцентах: это музей памяти уголовников, памяти вохры, или это музей истории политических репрессий? Давайте определимся с понятиями и, таким образом, с содержанием. И это, безусловно, стало камнем преткновения.

Протоиерей Александр Степанов: А как вам кажется, каков прогноз? Возможно ли ситуацию все-таки сохранить примерно в том же русле, в каком это было задумано, и продолжать существование этого музея как музея памяти жертв политических репрессий – или это будет уведено и размазано в какую-то неопределенность?

Юлия Кантор: Я позволю себе быть осторожным оптимистом. Я очень надеюсь на лучшее, поскольку это место было для Перми абсолютно имиджевым, это было единственное место, патронируемое, между прочим, предыдущим губернатором, и предыдущим Министром культуры, его зовут Александр Протасевич, он тоже входит в рабочую группу по увековечиванию памяти жертв репрессий, и он абсолютно адекватный, умный, знающий человек. И потому что Михаил Федотов это тоже держит, так сказать, на карандаше. Я надеюсь что, во всяком случае, не допустить ситуации, когда это станет музеем пенитенциарной системы советского времени – хотя это может быть просто фрагментом, юридически и исторически. Это должно стать именно музеем Истории политических репрессий (опять же, цитируя Федотова). Я надеюсь, что это произойдет. Тем более что Федотов сказал мне, что есть такая идея, мне кажется, довольно интересная. У нас в стране есть много разных точек, так или иначе связанных с историей репрессий. Например, в Бутово предполагается сделать музей истории репрессий против Церкви. В Москве есть музей истории ГУЛАГа. У нас на Северо-Западе должен быть так называемый «Парк памяти» (хотя это не совсем удачное слово, «парк») там, где Ковалевский лес (Ржевский полигон). Соответственно, есть топография террора, топонимы, которые связаны с этой трагической историей нашей страны, – и туда должно быть вплетено и это место, «Пермь-36». Федотов мне сказал, что в этом году обязательно состоится выездное заседание рабочей группы по увековечиванию памяти жертв репрессий – там, в Перми, и Общественный совет во главе с Лукиным должен принимать решение и консультировать, хороша ли новая экспозиция и концепция или нехороша. Посмотрим.

Протоиерей Александр Степанов: А как-то влиять на персоналии возможно?

Юлия Кантор: Нет. Это государственный музей, а это означает, вы же понимаете… Другой вопрос, что с государством, в лице краевого министра культуры, в ведении которого находится этот музей, можно разговаривать. Я бы даже сказала, нужно разговаривать – всем миром. Просто, понимаете, тут тоже есть опасность обоюдная. Все разошлись по своим углам, никто ни с кем не разговаривает, в диалог не вступает. Позиции разведены, «голубых касок» нет между ними. Надо разговаривать.

Протоиерей Александр Степанов: Ну что ж, спасибо. Дай Бог, чтобы это место сохранилось, среди многих других мест, которые продолжают нам напоминать о том, что наша страна пережила, и о том, о чем забывать ни в коем случае нельзя, потому что забвение всегда рождает дурные повторения. И это будет абсолютно, на мой взгляд, неизбежно, если мы такие места будем забывать или до некоторой степени фальсифицировать смысл, который они имели в то время.

Спасибо. Мы сегодня беседовали с советником директора Государственного Эрмитажа, Юлией Кантор, доктором исторических наук, и говорили мы о мемориальном комплексе политических репрессий, как это сейчас называется, «Пермь-36», который Юлия посетила совсем недавно. Программу вел Александр Степанов. Всего вам доброго.

Юлия Кантор: До свидания.