Русский церковный раскол XVII века в зеркале мудрости древнегреческого законодателя Солона

Совместная программа радио «Град Петров» и Санкт-Петербургского Института истории РАН

«Архивная история»

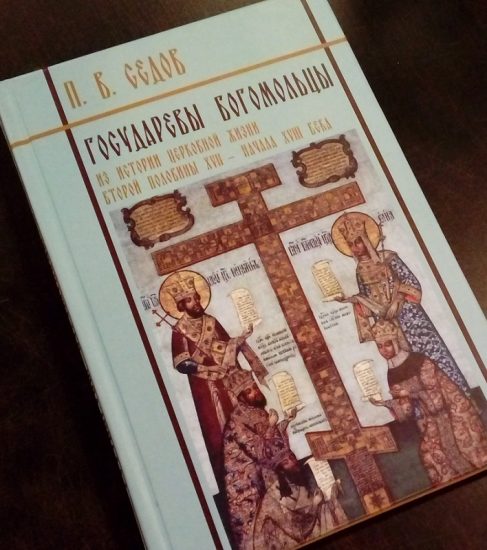

Гость: Павел Владимирович Седов, доктор исторических наук, заведующий Отделом средневековой истории России СПбИИ РАН

Тема: книга «Государевы богомольцы»

Эфир: 31 марта 2025 г.

АУДИО

В 2024 году в петербургском издательстве «Росток» вышла книга П.В. Седова «Государевы богомольцы: Из истории церковной жизни второй половины XVII — начала XVIII века». О взаимоотношениях государства и церкви на закате Московского царства рассказывается на примере биографий трёх ее героев: митрополита Новгородского Корнилия, иеродиакона патриарха Никона Ивана Шушерина, ссыльного архимандрита столичного Симонова монастыря Гавриила Домецкого и архимандрита Николаевского Вяжищского, а затем Успенского Тихвинского монастыря Боголепа Саблина. Каждый из этих четырех представителей русского духовенства отличался яркой индивидуальностью. Все четверо были знакомы друг с другом и даже состояли в переписке, все были связаны с Новгородской епархией. Книга написана на основе работы автора со значительным корпусом архивных материалов, в основном – хранящихся в Научно-историческом архиве Санкт-Петербургского Института истории РАН (это фонды Валдайского Иверского и Успенского Тихвинского монастырей). Уникальная сохранность этих архивных фондов, значительный объём внутримонастырской переписки, автографы изучаемых исторических деятелей и даже их прямая речь – всё это позволяет рассказать много интересного.

Марина Лобанова:

Программа «Архивная история» размещается на сайте радио «Град Петров», там почти все её выпуски, и вот передачи, которые были записаны в прошлый раз с участием Павла Владимировича Седова, на меня произвели огромное впечатление. А сегодня поводом для разговора стал выход книги, которая называется «Государевы богомольцы», это четыре исторических портрета церковных деятелей Московской Руси.

Павел Владимирович, почему вам пришла мысль написать книгу с названием «Государевы богомольцы»?

Павел Седов:

Часто бывает так, что замысел какой-то статьи или даже книги начинается с архивной находки. Это переписка представителя Валдайского Иверского монастыря в Новгороде… Монастырский строитель, то есть глава монастырского подворья в Новгороде, был приглашён во внутренние покои Новгородского митрополита Корнилия, и его в качестве великого исключения провели в верхние, самые покоевые палаты, куда, как строитель сказал, мало кто ходит, и показали ему постель новгородского владыки, а вся постелька – одна могилёвская рогожинка («толке магилевская рогожинка»). Вот так в своём внутреннем быту жил Новгородский митрополит. А провели его в покои владыки для того, чтобы попросить: нет ли в Иверском монастыре другой рогожинки, такой же, могилёвской, потому что эта «приветшала». И мне стало интересно… стал интересен этот человек, то есть это показное его смирение или оно искреннее?

Вот эта «магилевская рогожинка» изготовлялась из лыка, и был обычай умерших иноков, провожая уже в последний путь, класть вот на такую могилёвскую лычную рогожу. То есть митрополит Корнилий спал как бы на смертном одре.

Постель второго по чину иерарха Русской Церкви – плетёная из лыка рогожа, которую владычные ризничей и келейник показали приехавшему гостю из Иверского монастыря, чтобы оттуда прислали такую же новую.

Это внутренняя переписка Валдайского Иверского монастыря, хранящаяся в нашем институте. И другой для меня важный источник – из другого монастырского фонда, Успенского Тихвинского монастыря. В этих фондах сохранились не только приходо-расходные книги, это интересно, это огромный фактический материал, но самое главное – там сохранились письма из Москвы, из Новгорода, из других городов, с описаниями всяких и повседневных, и важных государственных обстоятельств.

Валдайский Иверский монастырь – это один из самых почитаемых в Новгородской епархии, богатый монастырь, и поэтому его представители часто бывали перед новгородским митрополитом, беседовали с ним. И эти драгоценные слова владыки дословно пытались передать в свой монастырь. И в результате – огромный материал, связанный непосредственно с личным общением с владыкой.

И вот с этого всё началось. Но поскольку в этих архивных материалах были очень харáктерные сведения и о других представителях духовенства, то появилась идея объединить четыре биографии и издать это под одной обложкой.

Эта книга, «Государева богомольцы», имеет подзаголовок «Из истории церковной жизни второй половины XVII — начала XVIII века», книга вышла в петербургском издательстве «Росток», и в центре этой книги стоит проблема взаимоотношения Церкви и государства во второй половине XVII в., в самом начале XVIII в. В историографии есть много оттенков в анализе этой темы, но есть два принципиальных подхода. Например, наш великий историк XIX в. Сергей Михайлович Соловьёв видел характер этих взаимоотношений как борьбу.

…

И в советское время, конечно, преимущественно рассматривалась эта проблема сквозь призму борьбы. Потому что атеистическое государство, потому что боролись в советское время с Церковью и, естественно, искали эту борьбу и в предшествующие времена.

Марина Лобанова:

Да вообще везде искали борьбу.

Павел Седов:

Это верно. Но и мы не будем идеализировать отношения двух ветвей и власти, и влияния, и духовной силы Московского царства – власти царской и власти патриаршей. Мы помним, что в XVI веке митрополит Филипп Колычёв был задушен по приказу царя Ивана Грозного. Бывало всякое. Но идея посмотреть это через личность, через индивидуальность – она в центре этой книги. Я вообще люблю жанр исторической биографии, потому что, приступая к изучению конкретного исторического персонажа (обычно это какой-то выдающийся, нестандартный, своеобразный человек), идёшь как по следу и нет или, во всяком случае, мало предвзятого. То есть какой-то неожиданный факт вдруг смещает привычный акцент – и человек становится в нашем восприятии более сложным, противоречивым, меняется со временем или наоборот, отстаивает до конца какие-то свои убеждения.

Поговорим сначала о митрополите Корнилии. Вы знаете, идя за фактами его биографии, я случайно обнаружил большое совпадение его реальной биографии с житием его небесного покровителя Корнилия Комельского.

…

Корнилий Новгородский постригся в Мартирьевой Троицкой пустыни, сейчас это в Ленинградской области, это раньше была Новгородская епархия. Это затерянная в болотах и лесах маленькая пустынька, и настоятелем этой пустыни Корнилий был, это шестидесятые годы XVII века. А потом его перевели в более крупный, значимый монастырь – Успенский Тихвинский. И вот интересно, что будучи настоятелем этого монастыря он просится в келию, то есть он уходит от очень значимого, видного поста в церковный иерархии – к уединённой монашеской жизни. Я нашёл документы, из которых явствует, что из этой келии царь Алексей Михайлович его отозвал.

…

Его вызвали в Москву. Для чего? Царь хотел сделать его патриархом, и уже второй раз. Ведь первый раз его хотели сделать патриархом, когда судили Никона. В 1666 году на церковном соборе патриарха Никона лишили сана и он превратился в простого инока. И, соответственно, стал вопрос о выборе нового патриарха. И выбрали 12 человек, в том числе Корнилия. Из них царь выбрал трёх, и Корнилий – снова среди них. Но всё-таки тогда выбор пал на другого человека.

Но вот интересно, я в монастырских документах фонда Успенского Тихвинского монастыря, в приходо-расходных книгах нашёл запись о том, что годом спустя, в 1667 году, когда Корнилий был в Москве, пришёл из дворца специально «зватой» для того, чтобы позвать Корнилия к царскому столу. То есть мы здесь видим какую-то личную заинтересованность царя Алексея Михайловича.

…

Второй раз Корнилий чуть не стал патриархом в 1673 году, когда он уже был Казанским митрополитом. Его царь вызвал из келии, сделал Казанский митрополитом, он полтора года прожил в Москве, потому что Казанский митрополичий двор сгорел, некуда было туда ехать, он жил в Москве. И представитель Тихвинского монастыря в Москве пишет своим властям, что вновь выбирают патриарха, а площадная речь носится про Казанского владыку, то есть про митрополита Корнилия: «Чаят, государь, ныне и патриарша поставленья вскоре, а хто будет, Бог весть, все выборы у великого государя, болше поговаривают площадью про казанского владыку». Но и опять не случилось. Тогда патриархом стал Новгородский митрополит Иоаким, а Корнилий стал Новгородским митрополитом. То есть он занял в церковной иерархии вторую ступень после патриарха. По традиции Новгородский митрополит – это всегда следующий человек после патриарха, и часто новгородские митрополиты затем становились патриархами.

…

Марина Лобанова:

Несколько слов скажите вот об этой процедуре избрания патриарха в Московской Руси.

Павел Седов:

Была разная процедура. Никона царь умолял на коленях… Но чаще всего выбирали из множества кандидатов, обязательно с согласия государя. Ну, скажем, выбирали трёх человек, записку клали в алтарь Успенского собора, и там был слепой жребий. Но бывали случаи, когда жребий падал всё-таки на человека, которого царь не хотел, тогда была пережеребьёвка.

…

Люди второй половины XVII века в Московском государстве были поставлены перед нелёгким выбором. Персты складывать учил их родитель, батюшка, учил духовный отец, и вдруг выходит указ, что нужно делать иначе. Это значит, что батюшка согрешил? То есть, понимаете, это значит отказываться от родителей. … Это заставляло разных людей искать какие-то выходы, как-то для себя искать решение. Были люди, которые шли на смерть за старое… Были те, кто искренне принимали новое, веря, что именно так и надо. А большинство людей – колебались.

И вот когда Корнилий был настоятелем Успенского Тихвинского монастыря, он оказался четвёртым настоятелем после изменения церковного обряда, и он поменял старый восьмиконечный крест на четвероконечной, которым запечатывали хлеб для причащения. Он был четвёртый – то есть и он сначала, и его три предшественника этого не сделали. И сделал он это по приказу митрополита Новгородского. Здесь у нас нет надёжных данных для того, чтобы определить его личное отношение. А вот когда он стал Новгородским митрополитом, во время грозных событий Хованщины, как называют Московское восстание 1682 года, он был в Москве и участвовал в двух диспутах, как тогда называли – прениях о вере. Сначала в патриаршей палате, с лидером старообрядцев Никитой Пустосвятом (как его никониане презрительно именовали), а потом уже главный диспут – в Грановитой палате Московского Кремля. И вот как он себя вёл. Это всё описано старообрядческим писателем Саввой Романовым, и Савва пишет, что в отличие от всех присутствующих архиереев, которые твёрдо стояли на позициях нового обряда, на первом диспуте Корнилий сказал: а я и сам сомневаюсь. «Прежде сего много сумлялся о сем деле, да и ныне во мне сомнение великое». Здесь мы должны вспомнить, что всякий историк должен быть источниковедом, мы должны критически отнестись к утверждению автора-старообрядца. Если такие слова Корнилий действительно произнес, то в них что – отказ от реформ? Нет, в них попытка в условиях восстания, когда столица захвачена стрельцами (большинство стрельцов были старообрядцами), когда убивают и на улице, и в домах, – попытка утихомирить бунт, не жёстко спорить, а сделать вид, что между нами нет пропасти, что мы можем договориться. А в 1682 году, на втором диспуте, официальном, в Грановитой палате – он молчал…

Марина Лобанова:

Но ведь это страшная вещь, если это спор о вере. Сказать, что «я сомневаюсь» в вере…

Павел Седов:

В обряде. В вере он не сомневался.

Марина Лобанова:

А было ли у людей той эпохи чёткое различение, где обряд, а где догмат?

Павел Седов:

У простых людей, разумеется, нет, большинство людей отождествляли обряд и веру. А люди образованные понимали, что обряд меняется со временем.

Марина Лобанова:

Старообрядцев и сейчас попрекают, что для них обряд важнее веры, а старообрядцы современные говорят «новообрядцам»: простите, пожалуйста, ну если вы так говорите, что обряд – для нас важен, а вот для вас обряд – это неважно, то зачем же вы так гнали и убивали всего лишь за расхождение в обряде?

Павел Седов:

На этот счёт есть официальная позиция. В XX веке, в 1920-х и 1970-х годах и тот и другой обряд были признаны одинаково спасительными.

Марина Лобанова:

Ради чего же тогда всё это было?

Павел Седов:

Чтобы ответить вразумительно на этот вопрос, нужно прочесть как минимум часовую лекцию. Если кратко, то две причины. То есть была причина второстепенная, она была внешнеполитическая: церковная реформа 1653 года, никоновская, она началась одновременно с присоединением Украины, как раз в том же году был Земский собор, решивший принять Украину, и в следующем, 1654 году – Переяславская рада, которая это утвердила. А Украина только что перешла на греческий обряд, то есть это вопрос об облегчении религиозного воссоединения с Украиной. Но у Никона была своя, личная причина, и она была всё-таки важнее. Он, может быть, и верил, что у греков обряд лучше, но для него главное, что, проводя эту реформу, он утверждается как главный человек в стране, его все должны слушать.

…

И вот если мы вернёмся к Корнилию… Всё-таки его личная позиция по поводу церковного раскола сформулирована в грамоте, посвящённой казни Никиты Пустосвята. То есть сразу после диспута, 5 июля 1682 года, царевна Софья велела Никиту схватить и казнить. И сообщая об этом из Москвы в свою епархию, Корнилий называет его и разбойником, и еретиком, и всё прочее.

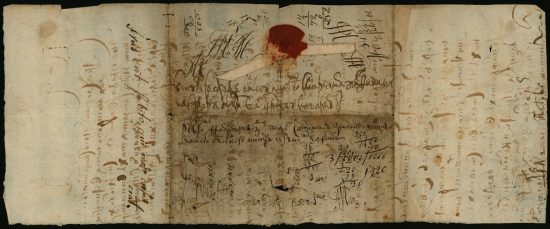

Вот в связи с изучением, анализом его позиции в отношении Раскола я хочу обратить внимание на один документ, единственный в своём роде. Вот за всю мою жизнь я единственный такой документ встречаю. В Успенский Тихвинский монастырь пришла грамота Новгородского митрополита Корнилия о том, что в окрестностях монастыря умножились раскольники и надо принимать меры. «На Тихвине и в окольных погостех… объявляютца многие пришлые незнаемые люди черны и белцы, церкви Божии развратники и всему новоисправленному изложению непокорники, и многих людей тайно учением прельщают». Привёз настоятель другого монастыря этот документ. И на обороте, там, где пишется адрес (письмо складывалось таким конвертиком и на обороте писали, кому оно адресовано), рядом с этим адресом – надпись на латыни. Я никогда не встречал в повседневной монастырской переписке латинские пометы.

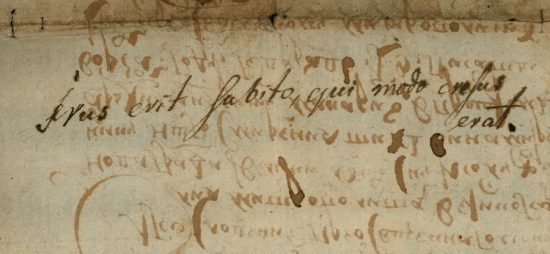

На обороте этой владычной грамоты написано на латыни: «Irus evit subito, qui modo Cresus erat» («Вскоре станет Иром тот, кто только что был Крезом»). Это слова, которые произнёс лидийский царь Крез.

Всем известна поговорка «богат как Крез». Ир – также имя нарицательное, это имя нищего, с которым на потеху царям боролся неузнанный Одиссей.

Когда царя Лидии Креза приказал сжечь на костре победивший его персидский царь Кир II, то этот несчастный вспомнил, как Солон, древнегреческий мудрец, отказался признавать его самым счастливым человеком, потому что никого нельзя почитать таковым прежде его кончины. И вот он это вспомнил, и он крикнул, и огонь был потушен. Вот эта надпись. И поскольку старообрядцев сжигали, и они сами себя сжигали, то смысл этой надписи следующий: тот, кто сегодня пытается расправиться, может сам оказаться в таком же положении. Это написано на грамоте митрополита Корнилия чьей-то чужой рукой. Трудно утверждать, кто это сделал. Но я полагаю, что никто кроме тогдашнего настоятеля Успенского Тихвинского монастыря это сделать не мог: это Макарий. А Макарий в дальнейшем отличился тем, что он считал, что старообрядцев не надо сжигать. И вообще их надо оставить в покое. Видимо, он сделал эту надпись. Вот так: в церковной среде, в никонианском монастыре кто-то (мы точно не знаем, кто, может быть, настоятель) дерзкой рукой пишет на грамоте Новгородского митрополита о том, что так не надо делать, и есть исторические прецеденты, поясняющие, почему это неправильно.

…

Дело ещё в том, что в этих документах, в этих отписках мы встречаем живую разговорную речь XVII века, в которой часты пословицы, поговорки. «На словах гладят, а все ко взятком ладят», «в сухую ложку мало смотрят, больше плюют», «выше лба уши не растут». То есть это такая эмоциональная выразительность автора, это всё – разговорная стихия XVII века.

…

При Федоре Алексеевиче, в 1680-1681 гг. возник удивительный проект – проект учреждения в России папы. Дело в том, что у царя Фёдора Алексеевича возник конфликт с патриархом Иоакимом. И царь решил, раз нельзя низложить патриарха, он пожизненный, ничего с ним нельзя сделать, поэтому пусть и остаётся патриархом, а мы учредим ещё трёх патриархов, будет четыре патриарха и над ними будет папа. И кроме того будет 12 митрополитов и 70 епископов. Вся эта иерархия построена по принципу: Христос, 4 евангелиста, 12 первых учеников, 70 остальных. Это создание грандиозной церковной иерархии реализовано было частично: открыли несколько новых епархий, но средств, земель на содержание такого количества новых архиереев у царя не было. Монастыри отказались платить за это грандиозное здание иерархии, они говорили: у нас и самих не хватает. И, в общем, это не получилось, весь этот проект остался преимущественно на бумаге.

…

Интересно, что когда Никон умер в августе 1681 года, а он умер в дороге из Кирилло- Белозерского монастыря в Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь, то царь поехал хоронить его, лично поехал хоронить в Новый Иерусалим. И вот один из героев тоже этой книги, Иван Шушерин (он автор жития патриарха Никона), такую трогательную подробность до нас донёс, что царь, прощаясь с Никоном, поцеловал его руку.

Патриарх Иоаким отказался хоронить Никона по патриаршему чину. Его церковный собор низложил в простые монахи! А Фёдор Алексеевич хотел похоронить и просил похоронить его как патриарха. И тогда царскую волю исполнил Корнилий, второй иерарх Русской Церкви. Царь Фёдор Алексеевич его отблагодарил, пожаловал ему саккос патриарха Никона, митру, другое церковное облачение.

Вот если бы проект учреждения в России папства был реализован, то одним из четырёх патриархов по определению должен был стать Корнилий, митрополит Новгородский. То есть он очередной раз мог стать патриархом, но не стал.

…

В 1670-х годах, даже с конца 1669 года был страшный голод по всей стране, особенно в Новгородской земле, жуткий голод, цены взлетели на хлеб просто во много-много раз, для бедных людей это была смерть. И Корнилий в Троицком Зеленецком монастыре (это его любимый монастырь) велел раздать хлеб. Десять амбаров хлеба раздали.

Марина Лобанова:

Раздали бесплатно?

Павел Седов:

В заём. Прошло несколько лет, голод отступил. И монастырские власти стали требовать с крестьян. А они говорят: мы всё равно разорённые, нам нечего платить. Корнилий сказал: не трогайте их. А когда он умирал, он велел принести эти заёмные бумаги и своей рукой бросил их в печь. Именно так поступил и Корнилий Комельский.

См. также:

«Правда выше закона». Хлеб-соль русской экономики

От «пирожка» и «сковородочки» до «дорогой иномарки». Как устроена коррупция (зачеркнуто) экономика и судебное дело в Московской Руси. Программа «Архивная история». Павел Седов. Эфир 29 августа 2022 г. АУДИО

Что такое хорошо и что такое плохо в Московской Руси?

Остаться с носом – плохо. Ударить сковородочкой – хорошо. Программа «Архивная история» с участием историка Павла Седова продолжает детализировать историю России XVII века. Часть 2. Эфир 26 сентября 2022 г. АУДИО

Как епископу стать святым. Инструкция Цезария

В программе «Книжное обозрение» – беседа с автором книги «Цезарий Арелатский – епископ и пастырь» историком Дарьей Омельченко. Эфир 3 и 10 октября 2021 г. АУДИО

Игнатий Богоносец как новатор понимания епископского служения

В программе Марины Лобановой «Книжное обозрение» Константин Махлак рассказывает о книге Аллена Брента «Игнатий Антиохийский. Епископ-мученик и происхождение епископата». АУДИО

Церковь в Новом Завете: «Иешуа Машиах!» – первый Символ веры

Что значит «исповедовать веру», что такое энергии Бога и Слава Божия, почему святых «прославляют», как понимать, что Церковь одна и Церквей много, что такое кафоличность и почему Христос там, «где двое или трое…», как в ранней Церкви отличались пресвитеры и епископы, что значит «нет власти не от Бога»? Лекция «Церковь в Новом Завете» архимандрита Ианнуария (Ивлиева)

«В церковь входят те социальные формы, которые уже есть в обычной жизни»

Царь Алексей Михайлович об участии подданных в церковных таинствах: нужно чаще причащаться – раз в год. О вехах истории русского православного прихода рассказывает историк Алексей Беглов. Передача 2. Типы приходов в допетровской Руси. АУДИО

Впервые: история Церкви как история прихода

В программе Марины Лобановой «Книжное обозрение» принимает участие историк Алексей Беглов, автор книги «Православный приход на закате Российской империи: состояние, дискуссии, реформы». Эфир 22 января 2023 г. АУДИО

Как миряне строили свою церковную жизнь до того, как начали строить храмы

«Покаяние вольно есть»: до прихода была «семья». Хронологически приход появился на Руси поздно – уже после соборов и монастырей. Как же миряне строили свою церковную жизнь? В цикле «Вехи истории русского православного прихода» Алексей Беглов рассказывает о формах устроения прихода в истории Русской Церкви. Передача 1. АУДИО

700 лет истории независимого от властей русского православного прихода

«Церковный приход стал еще одной жертвой империи». В программе Марины Лобановой «Книжное обозрение» – историк Алексей Беглов, автор книги «Православный приход на закате Российской империи: состояние, дискуссии, реформы». Передача 3. Эфир 12 февраля 2023 г. АУДИО

К 300-летию перенесения мощей Александра Невского в Петербург

Сборник передач радио «Град Петров» про святого благоверного князя Александра Невского