«В Литургии должна быть тайна, но не должно быть секретов…»

Программа протоиерея Александра Степанова

«Экклесия»

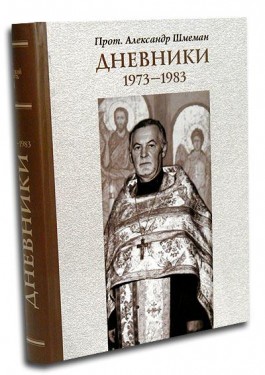

Тема: «Дневники» протопресвитера Александра Шмемана

Гость: Сергей Александрович Шмеман

24 октября 2008 г.

АУДИО + ТЕКСТ

Прот.А.Степанов: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! У микрофона протоиерей Александр Степанов. В эфире программа «Экклесия». Я думаю, что наши слушатели уже хорошо знакомы с отцом Александром Шмеманом, с его наследием, с его книгами, которые изданы очень большими тиражами в нашей Церкви. Их читают многие верующие. А в последние два года – и вот это как раз нашло отражение на нашем радио – особенно увлекательным и полезным чтением для многих верующих оказались опубликованные не так давно «Дневники» отца Александра. Эта книга, действительно, произвела огромное впечатление на всю интеллигентную часть наших верующих, людей, которые дорожат культурой, которые интересуются жизнью Церкви не только в нашей стране, но и во всем мире. «Дневники» отца Александра для меня были особенно интересны тем, что в них явлена жизнь современного человека. Как можно, интересуясь всем в мире, не оставляя буквально ничего за пределами поля зрения, тем не менее жить глубокой внутренней жизнью, и все то, что человек видит, оценивать, перерабатывать в христианском духе, в христианском русле. Пример такой жизни, я думаю, для очень многих людей был показательным – я знаю, что эти «Дневники» читали и люди пока далекие от Церкви, но которым эти «Дневники» открыли целый мир, с которым они не были знакомы. И вот сегодня у нас есть замечательная возможность побеседовать об отце Александре и об этой книге с его сыном, Сергеем Александровичем Шмеманом, который живет в Соединенных Штатах, а в настоящее время во Франции и является, можно сказать, одним из ведущих мировых журналистов. Здравствуйте, Сергей Александрович!

С.А.Шмеман: Здравствуйте, отец Александр. Спасибо, что пригласили меня.

Прот.А.Степанов: Спасибо Вам большое за то, что Вы согласились побеседовать с нашими слушателями. Прежде всего хотелось бы узнать: когда эти «Дневники» писались, это было известно семье, как-то это обсуждалось с членами семьи или это было совершенно каким-то тайным его писанием?

С.А.Шмеман: Знаете, я сначала хочу сказать, что всегда очень рад говорить и о моем отце, и о его дневниках. Вот сейчас приближается 25-летие его кончины, будут всякие мероприятия в Париже, во Владимирской семинарии. И особенно меня всегда радует, когда я приезжаю в Россию, что, к сожалению, не так часто бывает, и в России я нахожу, какой имеет успех, и даже не успех, а какое имеет влияние эта книга; как много людей читают эти «Дневники» и как на них реагируют, и какую эти записи имеют огромную пользу. Вы спросили, как они писались. Я должен сказать честно и даже с некоторым удивлением, что мы не знали, никто не знал, что он пишет эти дневники. Это он делал у себя в офисе, в конторе в семинарии, и там после его кончины мы их нашли. Мы нашли восемь тетрадей. И, может быть, это такая чересчур интимная деталь, но моя мать очень боялась их открыть, потому что ничего об этом не знала. Вот, его дневники, что-то он писал о том, о чем она ничего не знала. Так что прошло несколько месяцев до того, чтобы она их открыла, прочитала и тут, конечно, она нашла, что это сокровище, что о ней там написано с огромной любовью. И тогда уже мы все начали читать, и начали понемножку стараться понять, какая у него была цель; зачем он это писал? Я до сих пор не знаю до конца, но я думаю, что он готовился писать такую, может быть, автобиографию, и это был как бы черновик к чему-то другому. Но до конца, я повторяю, я не знаю. Потому что это и не дневник в классическом смысле – это не то, что вот «сегодня я проснулся и кушал», или «день кончился, я лег спать…». Это разные размышления о богословии, о жизни, о Церкви…

Прот.А.Степанов: Это говорит о чрезвычайной насыщенности его внутренней жизни. Для него каждый день проживался не просто как «покушал, потом пошел и сделал то-то и то-то», но он все время думал, он все время размышлял. Он постоянно совершал какой-то очень глубокий анализ всего, что вокруг него совершалось.

С.А.Шмеман: И вот я думаю, что в этих «Дневниках» очень часто повторяется одна идея, но каждый раз с какой-то новой оценкой. Он старался здесь именно с собой вести такую внутреннюю беседу. И потом, конечно, наш второй вопрос был о том, имеем ли мы право их напечатать, ведь это сугубо личный был документ.

Прот.А.Степанов: Скажите, для Вас были какие-то новые мысли, скажем, в «Дневниках»? Понятно, что дома он, наверное, все-таки очень много делился и с Вашей мамой, и с Вами, и вообще с семьей. Но вот «Дневники» открыли ли какие-то новые мысли его, переживания, о которых Вы просто не знали, или это, в общем, более или менее то, что было Вам известно?

С.А.Шмеман: Нет, так формально говоря, это было все более-менее известно, мы, конечно, знали его мысли и переживания, мы знали, над чем он работает. Но, я не знаю, я уже читал три раза очень осторожно и внимательно, потому что каждый раз какие-то редакции, но каждый раз я находил что-то новое, и каждый раз я как бы узнавал его немножко ближе. Вот сейчас я уже старше, чем он был, когда он скончался, и у меня к нему чувство уже немножко другое: я удивляюсь, как человек, который был настолько моложе меня, мог столько понимать и столько думать и объяснять. И каждый раз, читая эти записи, я узнаю много нового. Но с такой формальной точки зрения о его идеях, наверное, по-настоящему нового там не было. Мы знали, что он это переживал, что думал, какие у него отношения были и с Церковью, и с миром. Так что с этой точки зрения – нет, но все равно каждое соприкосновение с этими текстами – это что-то новое.

Прот.А.Степанов: А вот относительно публикации Вы начали говорить…

С.А.Шмеман: Да, относительно публикации, конечно, оставался вопрос. Но многих звали, конечно, читать, и все нас убеждали, что мы, в общем, даже и не в праве это не напечатать. И первой моя мать перевела эти тексты на английский язык, но это было очень сокращенно, мы не могли более четырехсот страниц. Но она перевела, и мы издали. И был большой отклик, и особенно, – как это ни странно звучит, – от неправославного духовенства. Я это старался объяснить, эти отклики, понятно, что это, в общем, были священники, пасторы, у которых было много личных проблем, и вот в этом православном священнике они находили возможность понимать, что они вправе ставить такие вопросы, и иметь такие реакции, и жить в таком мире. Они в этом находили какие-то ответы на свои вопросы и поддержку. Но и, конечно, и многие другие читали. И тогда Никита Алексеевич Струве нас в конце концов убедил, что нужно для России напечатать. Он провел огромную работу, они все отредактировали и напечатали, и сейчас мы готовим французское издание, оно, надеемся, выйдет в декабре. Сейчас две переводчицы работают, и опять-таки Струве над этим работает, так что понемножку работа идет. Но, конечно, самое главное издание – это то, которое пришло в Россию, и я думаю, для него это было бы тоже самое важное издание. Вы, наверное, читали в предисловии к книге «Евхаристия», где он пишет, как для него была важна Россия и общение с ней. Так что ему было бы очень важно знать, что здесь это читается. Я думаю, что он не был бы и особенно удивлен и критике этих «Дневников», он понял бы, что идут здесь тоже какие-то процессы, и здесь тоже люди думают и так, и иначе, но главное, что, в общем, эти вопросы теперь и здесь известны, и что и здесь смогут увидеть, как и чем жил, как Вы говорите, абсолютно современный человек, который не колебался в своей вере, в своем Православии и мог все это нести на Западе, в стране, где православных сравнительно мало, где их меньшинство, но что это и там было так же нужно и так же важно.

Прот.А.Степанов: Дневник всех поражает сразу несколькими вещами. Например, вот этой безумной занятостью отца Александра, который постоянно куда-то ехал, летал, служил, читал лекции, доклады, выступал на конференциях… Насыщенная общественная жизнь, масса людей, с которыми он встречался. При этом хватало ли времени на семью? Вот Вы, как сын, и другие дети не чувствовали себя обделенными его вниманием? Хотя, опять-таки в «Дневниках» чувствуется, с каким трепетом он относился к своей семье, детям, внукам…

С.А.Шмеман: Нет, наоборот, я всегда удивлялся… У нас, например, лето было святое время. Вы, может быть, заметили, когда читали «Дневники», что они всегда кончаются в июне и начинаются в сентябре. На лето он всю свою деятельность останавливал. Мы переезжали на дачу в Канаде, где у нас была построена часовня святого Сергия Радонежского, так что шла там полная церковная жизнь, даже очень полная, потому что оказывалось там очень много священников летом, на них на всех даже не было места в алтаре, так что служило не больше двух обычно. Так что это продолжалось, и, конечно, сугубо семейная, личная жизнь. Он там вставал рано, и там он писал с основном все свои книги, потому что на это в течение учебного года, зимой, времени не было. Так что он вставал рано, работал до обеда, а потом всегда была прогулка и вечер вместе. У нас там не было ни телевидения, ничего, и мы всегда семьей собирались – это мы и сейчас продолжаем делать, вот уже двадцать пять лет его нет, но в нашем доме телевидения нет, и наши дети так же собираются вместе, и внуки, так что это было святое время, когда оно было отдано большим работам – и семье. А семья – это не только мы, туда приезжало очень много родственников, тоже строили вокруг дачи. У нас в церкви до шестидесяти человек было, и почти все родственники, так выходило. Я должен сказать, может быть, нескромно, что хор у нас был прекрасный, у нас были люди, которые это знали и умели. Так что лето – это было время святое. А зимой – вот после всенощной, например, он, конечно, оставался на исповеди, но потом всегда это был такой тихий семейный вечер, и он часто находил вечер, чтобы провести его с нами. Но, конечно, он очень много путешествовал и очень многим занимался, и то, что меня всегда в нем удивляло, и я хотел иметь этот талант, – он умел отдыхать. Он умел так взять полчаса, взять любимый роман, сесть и отдохнуть. Или прогулка. Наш дом был на расстоянии длинной прогулки от семинарии, и он нарочно перешел там жить, а не при семинарии, чтобы ходить пешком. Он всегда ходил в рясе, и, конечно, местные, в основном католики, его уже знали, и здоровались: «Hi, father Alexander!» Он проходил, и для него эта бодрая прогулка. Взять полчаса тут и там, и отдохнуть. Это у него был особый талант.

Прот.А.Степанов: Он безумно много читал.

С.А.Шмеман: Да, безумно. И безумно быстро.

Прот.А.Степанов: Я не представляю, как такие огромные книги он прочитывал за неделю, за две, – ведь по датам в дневнике видно, как все это читалось.

С.А.Шмеман: Я иногда сидел, когда я уже был в университете, сидел рядом и просто следил за его глазами. По-английски это называется «speedreading», быстрое чтение. Но он останавливался, может быть, четыре раза на странице, и вот тут нельзя было его ничем отвлечь: телефон звонит, а он не слышит… Но он действительно удивительно много читал. И помнил все. Он запоминал наизусть – всего Пушкина, и пол-Чехова, я думаю, знал.

Прот.А.Степанов: Да, он невероятно цепко читал. Выхватывал удачные слова. Как человек с большим художественным и литературным вкусом, он сразу улавливал точные определения и отмечал их для себя. Очень часто бывает, что такой яркий человек, каким, безусловно, был Ваш отец, в семье задает такой тон, что все как бы строится вокруг него. Все остальное где-то рядом, но в центре – он. И в этом смысле очень часто дети как-то копируют и профессию отца, и так далее. И вот интересно, что Вы, например, не стали священником. У Вас возникала такая мысль? Или он, действительно, давал такую свободу и ни в коем случае не хотел ничего определять за своих детей, считаясь с их собственными склонностями, вкусами?

С.А.Шмеман: Нет. Он в этом смысле, конечно, дал свободу. Мои сестры – обе матушки, может быть, это определяется и тем, кем был отец, но ведь они выросли, в общем, в семинарии, и молодые мужчины вокруг, в основном, были будущие батюшки. Так что это, может быть, естественно. Но у меня было, в общем, не только такое ощущение, что я в полном праве быть журналистом, но и огромная поддержка. У нас дома всегда было очень много газет, мой отец всегда читал мою будущую газету «Нью-Йорк Таймс». Кроме того, у нас были все французские журналы, он всегда за новостями очень близко следил по телевидению, когда мог, всегда смотрел вечернюю программу новостей, очень много обсуждал, он любил политику вообще. Когда были выборы, он всю ночь за ними следил, волновался. И не только в Америке – он и летом, в Канаде не пропускал ничего важного. Так что у нас интерес к журналистике всегда существовал очень сильный, и когда я сказал, что я хочу поступить на службу в «Нью-Йорк Таймс», он сказал: «Я всегда думал, что если бы я не пошел по моему пути, я был бы журналистом». Я не знаю, правда ли это, но это очень мило, что он мне так показал, что поддерживает мой выбор. Но это факт, что он читал не только, как люди читают статьи, но он следил за журналистами, когда они переходили из одного журнала в другой; для него это всегда был очень важный мир, и он вообще считал, что нужно образованному человеку знать все как следует о мире, в котором он существует, и в нем участвовать. И участвовать в полном смысле, и голосовать, и волноваться, и болеть за то, что происходит. Так что это очень у нас было сильно.

Прот.А.Степанов: Сергей Александрович, а вот у Вас у самого такого желания не возникало – пойти по стопам отца?

С.А.Шмеман: Я часто об этом думаю. Конечно, когда я был мальчиком, я прислуживал в алтаре и всегда так думал, что вот только так и может быть: вот что станет, когда ты будешь взрослый. Но потом, когда я уже был в школе, в университете, я, в общем, перешел и начал думать больше о журналистике. Конечно, в детстве было другое. Мой лучший друг был некий Саша Вятковский, который потом был регент в Синодальном соборе, и мы всегда вместе так думали, что я буду священник, а он – регент. И он стал регентом, но меня потянула другая линия…

Прот.А.Степанов: Еще одна очень интересная линия – это линия национальных культур. Конечно, отец Александр – человек, безусловно, русской культуры, это очевидно всем. Но в то же время он человек и французской культуры, и американской культуры. Вот как это все совмещалось – и в Вашей жизни тоже, безусловно, ведь Вы тоже и человек русской культуры, и американской, и сколько-то и французской, хотя во Франции меньше жили, наверное.

С.А.Шмеман: В общем, мы с моими сестрами в основном выросли, конечно, в Америке. Мне было шесть, когда мы переехали из Франции, и я всю школу прошел в Америке, и в Америке нетрудно себя считать американцем, даже если Вы при этом остаетесь и много кем другим. Так что мы свободно себя считали американцами. Но дома мы всегда говорили по-русски. И когда были гости, нам нужно было с некоторым трудом переходить на английский, потому что так было привычно общаться по-русски. Русский – это всегда был первый язык моего отца, единственный, по его словам, на котором он говорил без акцента, так что дома, в общем, была русская среда. Но кроме того, у него всегда был огромный интерес, как Вы отметили, к французской культуре, и в основном, к их интеллектуальной культуре. Он читал всех их интеллектуалов, все книги, которые выходили, толстые журналы, они всегда у нас стояли огромными кучами повсюду, он их покупал и читал. Так что Франция, может быть, была для него такая, как бы сказать, светская культура, в которую он вникал. Там были идеи богатые, и, конечно, там тоже в его молодости был настоящий разгар и католичества такого очень интеллектуального, который сыграл большую роль не только в его жизни, но и в жизни профессоров на Свято-Сергиевском подворье. А в Америку он, в общем, влюбился. Это, мне кажется, слово не слишком сильное. С самого начала в Америке он нашел такую энергию, такую свободу, которая была ему очень по душе. Он очень любил путешествовать по Америке, и наша Православная Церковь – это не была такая, как в Париже, эмигрантская, интеллигентная Церковь. В Америке она выросла из рабочих. Это была эмиграция XIX века, люди приезжали в Америку работать, работали в шахтах, на фабриках, и тогда начали строить церкви. Это были такие очень порядочные, но простые люди, и вот они построили эту Православную Церковь. Они уже были, когда мы приехали, четвертое поколение той эмиграции, а сейчас уже пятое, шестое.

Прот.А.Степанов: И они говорили по-русски тогда еще?

С.А.Шмеман: Они говорили на таком смешанном языке – там много было английских слов, много украинского. Это была такая смесь. Но служили по-славянски, когда мы приехали. В общем, перешли на английский язык на службе, и в образовании – в Свято-Владимирской семинарии было все только по-английски. И уже сейчас, я думаю, во всех храмах Американской Церкви служат только по-английски. И вот эту среду он очень принял, и они его полюбили, а он их, потому что это люди, которые строили Церковь «снизу», которые приехали в новый мир, и в нем с большим трудом работали, но построили там свои храмы, и многие из них очень красивые, большие, – и они очень гордились этим, и очень держались за свою веру. Так что семинария состояла, когда мы приехали, в основном, из молодых мужчин из этой карпаторосской среды, и он очень много путешествовал по их приходам, проповедовал. И кроме того, ему очень понравился именно простор Америки, и не только географический, но и духовный. Там воспринимается все; там готовы принять и Православие в том числе, и он там находил очень богатую почву для Православия. Когда его слушали, когда он читал лекции, очень часто это было для инославных – для католиков, для протестантов. Я помню, когда я был в университете, я поехал вместе с ним на съезд христианской молодежи в Огайо. Там было около десяти тысяч молодых. И для этого он написал книгу, которая потом издавалась, – «За жизнь мира», так она называлась по-русски. Это было написано для конференции вообще христианской молодежи. И это, в каком-то смысле было удивительно, что пригласили православного священника прочитать основной доклад такому съезду молодежи. И именно для этого была написана эта книга, которая до сих пор имеет огромное влияние, и не только в православной среде в Америке, но у многих.

Прот.А.Степанов: А отец Александр, в общем, английским владел в совершенстве? И писал свободно? И вот интересно – ведь «Дневники» написаны по-русски очень ярким языком, просто высокохудожественное произведение. Английским он владел так же легко, так же хорошо?

С.А.Шмеман: По-русски лучше, конечно. Английским он владел, он мог выразить, что хотел, но иногда было так слышно, что он переводит с русского языка – всякие выражения, всякие мысли. И порядок слов был иногда не совсем тот. И я слышал, что это точный перевод русского языка. Я думаю, это потому, что это был все-таки его третий язык. Но многим именно это очень нравилось, потому что это было немножко свежо, необычно. И когда он раз на одной лекции, я помню, извинился за свой «русский акцент», кто-то сказал: «Ах, батюшка, как бы я хотел такой акцент иметь…»

Прот.А.Степанов: Поражает еще в «Дневниках», конечно, вот эта постоянная такая приподнятость над жизнью этого мира. С одной стороны, чувствуется его глубокая погруженность во все проблемы, в политику, как Вы говорите, но, в то же время, он все время как бы «над» этим, он все время смотрит с какой-то иной высоты, в другой перспективе находится. Он действительно так жил?

С.А.Шмеман: Да. Да. Это очень краткий ответ – но да, так он жил. Он умел как бы возвыситься над всеми этими проблемами. Я, может быть, расскажу еще анекдот, так легче его вспоминать. Я помню, я поехал с ним на собор, на котором мы выбирали первого нашего американского митрополита. Все до этого были эмигранты, приезжали из Франции, из России, и вот – пришло время, и все считали, что на этом соборе будет что-то новое. И была огромная суета, и все искали его, и все говорили: «Где отец Александр? Где отец Александр?» Потому что он всегда решал все вопросы, он должен был быть во главе, почему же он не появился? Ну и я тоже побежал искать, мы с ним были в том же номере, и я нашел его, он в этом номере лежит и читает роман. Я ему говорю: «Что же ты делаешь? Все ищут тебя, не знают, что делать». Он говорит: «Да, но если я спущусь сейчас, я ничему не помогу. Пусть они еще часок там побегают, а потом…» Он просто знал, когда пришло время для решения. И он не навязывал это решение, но знал, что к тому времени оно будет готово уже естественно, созреет. И у него было очень большое спокойствие в такие моменты. И это спокойствие тоже исходило, конечно, от веры. Он понимал, что, в конце концов, это Церковь, это не политика, и что в конце концов все будет сделано правильно. И все будет зависеть от воли Божией. Так что он мог очень спокойно отойти от проблем. Но проблем всегда было очень много, у нас и сейчас в Американской Церкви многие проблемы, да, я думаю, что в любой Церкви всегда есть и проблемы, и особенно такой человек, как он, который нес огромную ответственность, которого слушали, он ездил на все заседания, и много от него зависело… Но он был оптимист, и, конечно, был глубоко верующий, и это дает человеку некую иную перспективу.

Прот.А.Степанов: Отец Александр, наверняка, был очень музыкальным человеком, он всегда очень отмечает, как пели. И, по-моему, в «Дневниках» тоже были какие-то замечания по поводу музыки вообще. Что он любил из музыки – и из духовной музыки, какой стиль пения церковного он предпочитал? Это первое. И о светской музыке – какие у него были предпочтения?

С.А.Шмеман: Ну, в церковной музыке – он все-таки вырос в соборе на рю Дарю в Париже, он там прислуживал вместе со своим братом-близнецом, они там были с детства всегда в алтаре, и он там был иподиаконом. Так что пение он любил хоровое, и на службе он любил, чтобы все было сделано правильно. Очень не любил ошибки, или когда кто-то «застревал», и кто-то вдруг начинает листать какие-то книжки, потому что что-то забыли. Он сам приходил в церковь очень рано, чтобы было все готово, чтобы икона правильно стояла, чтобы были свежие цветы, и все это было всегда очень важно. Я это знаю, я часто у него прислуживал, и в алтаре у нас всегда был порядок. Он так вырос – на Литургии все должно быть сделано абсолютно правильно, красиво и достойно. Так что даже в нашей маленькой часовне в Канаде у нас все службы проходили очень красиво, и песнопения были всегда очень красивые. Какие? Я думаю, то, что Вам здесь в России самое знакомое. Так и у нас было. А когда перешли на английский язык, в основном, все равно пользовались той же музыкой. Это те же ноты, те же мелодии, русские, всем знакомые. И если бы Вы приехали на Литургию в Америке, не зная язык, но зная музыку, Вы бы знали точно, что сейчас поется. А дома у нас была классическая музыка. Была такая радиостанция – последняя станция классической музыки, единственная в Нью-Йорке.

Прот.А.Степанов: Да ну? Не может быть!

С.А.Шмеман: Да, только одна осталась.

Прот.А.Степанов: Слава Богу, что осталась, но я думал, что там их пять или десять…

С.А.Шмеман: Да, это, конечно, ужасно, но хотя бы она есть. И она у нас всегда звучала. А эта станция принадлежит моей газете «Нью-Йорк Таймс», так что в одиннадцать часов там были новости, и уже читалась как бы завтрашняя газета, ее оглавление. Так что это было как бы последнее, что он слушал, а потом уже ложился. Но классическая музыка звучала у нас всегда – Бах, Моцарт. А потом он сам любил петь. Он вырос в Париже, в лагерях эмигрантских, и он всегда всех удивлял, что он помнил откуда-то все слова всех старых песен, которые все остальные уже забыли…

Прот.А.Степанов: Он в детстве тоже был у «Витязей»?

С.А.Шмеман: Нет, он был в лагерях Русского Христианского Студенческого Движения, РСХД. А его брат – у «Витязей». Хотя моя мать была начальником девочек у «Витязей».

Прот.А.Степанов: Но вот еще возникает несколько вопросов по поводу «Дневников». Вот, например, взаимоотношения с Александром Исаевичем Солженицыным. Такая длинная эволюция отношений: от абсолютного восторга в начале дневника, ожидания встречи – «каково будет сие целование?» – и до не то что скептического отношения, все равно видно, что он остается при все том, что о нем думал и писал, но тем не менее это очень дополненное другими впечатлениями еще… Как, по-вашему, эти отношения развивались?

С.А.Шмеман: Да. Это сложный вопрос. Здесь, я думаю, самое главное, это то, что Вы сказали – что Солженицына отец, конечно, очень уважал с первого до последнего дня. И когда Солженицын написал «Ивана Денисовича», это был период, который для моего отца просто был восхищением – что вот, в России оказались опять великие писатели! И значит, что все то, что мы знаем от XIX века, от начала ХХ века, что все это не было убито ни войной, ни лагерем. Что такой Солженицын может писать такую по-настоящему христианскую литературу, в которой и радость, и сила, и красота… Так что было огромное восхищение. Когда Солженицын выехал из России, мой отец, в общем, по приглашению Солженицына поехал в Цюрих, с ним провел неделю, потом в Америке продолжались разговоры, и у нас на даче в Канаде. Солженицын сначала, когда выехал, хотел узнать все, что он «пропустил» за свою жизнь в лагерях, все, что как бы держалось в эмиграции. Так что был такой период совместной эйфории. Ему было ужасно важно узнать все, что у нас держалось, сохранялось и копилось в эмиграции. А для моего отца было ужасно важно встретить настоящего – живого – писателя из той России, о которой мы все так надеялись на Западе, в эмиграции, что она жива, что она не была убита в эти ужасные годы. Но такая эйфория не могла долго продолжаться, потому что это были очень разные люди, с разными целями. Солженицын в Америке продолжал жить только одной целью – Россией, и очень такой сугубо своей Россией; иногда он выезжал из Вермонта и читал лекции, за что-то, может быть, Америку ругал, но такое у нас было ощущение, и у американцев, что он особенно эту Америку не понял, не знал, не оценил; что это оставалась такая идея, как будто он смотрит на нее издалека, все еще из России, а мой отец все-таки тогда строил Американскую Церковь, и жил ею. Для него Россия, конечно, была очень важна, он читал по радио «Свобода» каждую неделю для России, он читал все, что выходило из России, но его основная тема жизни была – построение Американской Церкви. А Солженицын этим не интересовался. Он раз навестил семинарию, но не особенно там чем-то заинтересовался. Его отношение было скорее, что Православие – это русское, и что даже мой отец должен был бы заниматься стопроцентно только Россией. Так что они на этом как бы разошлись. Но это не то же самое, что разругались. Этого никогда не было, они продолжали иметь отношения, мой отец ездил к ним, там служил. Отношения были всегда абсолютно радушные. Когда мой отец скончался, Солженицын прислал огромный венок, и мы встречались с женой, когда она приезжала в Нью-Йорк… Так что отношения остались, но то, что слышится в «Дневниках», это некое расхождение. Мой отец понял, что у Солженицына такое направление, а у него другое. И нужно это понимать именно с этой точки зрения. Это никогда не перешло во что-то неприязненное. Отношения оставались всегда самые лучшие до самого конца. Хотя я уверен, что Солженицын был не особенно доволен некоторыми вещами, которые мой отец писал. Так что здесь было, может быть, некое взаимное понимание расхождения. Но я думаю, что это естественно, и иначе не могло бы быть.

Прот.А.Степанов: Разное сокровище было в сердце у одного и у другого. «Где будет сокровище ваше, там будет и сердце ваше…» И оказалось, что сокровища и сердца – в разных местах. На небе – и все-таки на земле.

С.А.Шмеман: Да, но, слава Богу, было много и общего. Особенно вначале, когда их встречи, правда, были дивными.

Прот.А.Степанов: Вот отец Александр упоминает очень многих авторов – французских, реже американских и английских, которых он читает. Очень многие из них совершенно неизвестны. Могли бы Вы о каких-то из них что-то сказать?

С.А.Шмеман: Вы знаете, я боюсь, что о французских писателях я тоже не особенно могу сказать, потому что мой французский не такой, как у моего отца. Я думаю, что мне нужно будет немножко в это вникнуть. Я знаю, многие мои друзья стараются немножко понять и читать то, что он читал из французской литературы… Так что о французской не скажу. В Америке он очень любил романтическую поэзию XIX века, Китс и другие. Он многое знал наизусть. И из ХХ века он тоже читал много стихов. Мне не помнится, чтобы он читал романы, но поэзию он очень любил и очень хорошо знал, и многое знал наизусть. Вообще, поэзия по-настоящему была его первая любовь в литературе…

Прот.А.Степанов: Он сам писал стихи?

С.А.Шмеман: Да, он немножко писал. Но в основном нет. Но наизусть знал удивительное количество. Я помню, что когда Бродский сначала выехал из России, потом он в Нью-Йорке читал стихи на каком-то собрании, мой отец туда поехал. И он уже все эти стихи знал наизусть, которые Бродский читал. И когда начали выезжать из России, многие приехавшие, как все русские, любили цитировать из стихов, а он их часто поправлял… И это их всегда почему-то удивляло, что западный человек может столько знать из русской поэзии. И вообще поэзия была для него очень важна.

Прот.А.Степанов: И вот еще одна особенность «Дневников», которую мы обсуждали здесь. Интересно, что, в общем, отец Александр не оставил богословской школы, хотя сам он был, безусловно, очень ярким богословом, после него были достойные, конечно, ректоры, скажем, отец Иоанн Мейендорф. Но вряд ли его можно назвать последователем отца Александра в его увлечении литургическим возрождением, вообще богослужение – это было для него так важно. И вот, как Вам кажется, почему не получилось школы, каких-то последователей, каких-то ярких авторов, которые бы тоже продолжали эти исследования и такие яркие, уже, можно сказать, популярные книги?

С.А.Шмеман: Я думаю, здесь два ответа. Одно – это, что отец Александр по-настоящему в основном не был академиком. Он не жил в книгах. Его богословие было живое. Это выражалось в Литургии, в служении, чему он учил священников, чем он их питал. Я думаю, его наследие, может быть, в основном – это в молодых священниках.

Прот.А.Степанов: Пастырское.

С.А.Шмеман: Да, пастырское. Эти священники живут и служат по его традициям, которые всегда его в своих проповедях вспоминают: вот father Alexander сказал то-то и то-то. И это было впечатляюще на его похоронах, когда было более сотни священников. И это и было его наследие. Это священники, которых он воспитал. И вот это живет. И я думаю, в Американской Церкви до сих пор на пастырском уровне это и есть его главное наследие. Но с точки зрения академического наследия – нет, этого нет, чтобы люди находили какие-то мысли, о которых они должны писать, их развивать. Но, может быть, это еще будет.

Прот.А.Степанов: Но я это в любом случае замечаю, скажем, уже в таком более новом греческом богословии – тот же Яннарас, и Зизиулас очень часто ссылаются и на отца Александра, и вообще на русскую богословскую школу, которая в Париже развилась. А в русском богословии – нет. Может быть, это просто уже выдыхается, как что-то русское, ведь это уже стало более широким православным достоянием.

С.А.Шмеман: Но, может быть, это еще будет. Вот что меня здесь интересовало – мы провели неделю и даже больше в июне в России, путешествовали по монастырям, встречались со многими людьми. Тут Вы можете меня, наверное, поправить, но наша с Вами беседа сегодня утром тоже подтверждает, что в России идет процесс, который, может быть, начался давным-давно, конечно, но начиная с 1990-х годов начались всякие изменения, и Церковь проходит всякие этапы, находит себя, находит свою роль в новом обществе. И я думаю, что вот здесь это очень интересно. Я вижу, когда люди читают эти «Дневники», что они в них находят. И мне кажется, по поколениям священники находят разные вещи. Некоторые уже с большим опытом, личным опытом в Церкви говорят: «Так оно и есть; теперь я понимаю, что это значит, ах, это они уже прошли в Америке». И узнают. Так что я думаю, что так оно и будет, что Русская Церковь проходит сейчас какой-то свой путь, в котором она понемножку находит и свою роль в современном обществе. Это уже не девятнадцатый век, не советское время, но что-то абсолютно новое. Это свободная Церковь, которая должна найти свое место, и вот здесь, я думаю, отец Александр и его книги будут находить большую роль.

Прот.А.Степанов: То, что он оказал очень большое влияние на огромное количество и священнослужителей, и мирян, которые стараются осознавать свою веру, читают его, и интересуются, это, конечно, абсолютно бесспорно. Но, может быть, еще последний вопрос. Какие бы Вы отметили особенности служения самого отца Александра? Он жил Литургией, это понятно. Литургией была, в широком смысле, вся его жизнь. Но вот именно в богослужении, какие бы Вы отметили особенности?

С.А.Шмеман: Вы знаете, вот я уже отметил, что была дисциплина, и это меня всегда очень радовало, что все знали свое место, и это была радость. Он умел найти место для всех. В Великую Субботу мы все шли после Литургии в церковь ее чистить и готовить к заутрене. И тут всем – и девочкам, и мальчикам, и старикам-пенсионерам находилось какое-то свое дело. Все подключались, и у всех было какое-то чувство, что мы принимаем важное участие. И это переходило на Литургию. Он выбирал какую-нибудь девчушку и говорил: «Вот, поди, нужен букет цветов, чтобы он стоял здесь». Так что он очень умел всех подключать, и все подключались к такому ощущению, что все должно быть сделано правильно, красиво; что вот здесь все нужно сделать хорошо. И я это чувствую во многих друзьях наших и до сих пор, во многих знакомых, родственниках. Они любят украсить церковь. Мы каждое лето устраиваем крестный ход до озера и освящаем воду. И тогда все дети несут иконы, и родители все это готовят, и все это снимается, и потом вешается на стену такая ежегодная фотография. Вот сейчас уже растет четвертое, может быть, пятое поколение, для которых это такой основательный момент веры. И многие соседи приезжают, с удивлением смотрят, что это делают эти православные? Но они начали тоже понимать и что-то спрашивать, так что это было всегда торжество, в которое все включаются, и вот Великая Суббота всегда была такой главный момент, потому что это была его любимая служба вообще за церковный год. И момент, когда переодевались с черного на белое, это всегда делалось с огромной как бы «драмой» – выходили, все меняли, все лампадки, все меняли! И потом открывались царские врата… А потом уже шла подготовка к вечеру, когда чистили, чистили все, скребли воск… И вот это, я думаю, может быть, детские воспоминания, но главное – что он умел это сделать общим делом для всех. То, что я вижу, Вы делаете и тут, во всей Вашей работе.

Прот.А.Степанов: В церкви тоже, когда-то у нас в Братстве был именно такой принцип, что каждый член Братства должен еще нести и какое-то богослужебное послушание: читать, петь, следить за свечами, или в алтаре прислуживать…

С.А.Шмеман: Да, это очень важно, чтобы все не приходили просто как на спектакль.

Прот.А.Степанов: И особенно для детей это очень важно. Но вот о служении Литургии. Евхаристический канон он читал вслух? На фоне пения? Как это обычно организовывалось?

С.А.Шмеман: Да, вслух. Это менялось, конечно, но к концу это читалось вслух, вне пения.

Прот.А.Степанов: То есть хор пропевал «Милость мира», скажем, потом читался канон…

С.А.Шмеман: Да, и громко, чтобы все слышали, и все вместе – «Аминь. Аминь. Аминь».

Прот.А.Степанов: Вы говорите, что это менялось – то есть раньше это делалось более традиционно, на фоне пения?

С.А.Шмеман: Да, сначала это было совершенно по традиции: на фоне пения, при закрытом алтаре, но понемножку это у нас все открывалось, и в конце это было открыто и в полный голос.

Прот.А.Степанов: Но вот у нас тоже, в общем, я могу сказать, что такая эволюция медленная происходит; многие священники так или иначе, на фоне пения, которое достаточно тихо звучит, читают достаточно громко; кто-то читает уже после пропевания соответствующих песнопений …

С.А.Шмеман: Но в Америке теперь, я думаю, все американские приходы так служат. У нас уже во многих новых храмах иконостас становится более символическим, царские врата все шире и шире, так что все больше и больше открыты, и это понемногу меняется. Здесь, конечно, тоже, может быть, какой-то дух Америки, где как бы такая традиция, что все должно быть открыто. Так что, может быть, это тоже входит в какой-то «американский дух», но…

Прот.А.Степанов: Но я думаю, что это, все-таки, входит и в христианский дух как таковой. Как Вы говорили, «должна быть тайна, не должно быть секретов»…

С.А.Шмеман: Да, я так понимаю, во всяком случае.

Прот.А.Степанов: Ну что же, Сергей Александрович, большое Вам спасибо за такой интересный рассказ. Он дополняет – хотя дополнить «Дневники» отца Александра Шмемана чрезвычайно сложно – но все-таки, все-таки я очень Вам благодарен за те небольшие штрихи его жизни, его личности, которые Вы нам нарисовали. Это чрезвычайно ценно для всех, кто любит отца Александра, его богословское, литургическое творчество, и старается в своей жизни тоже как-то следовать этим путем. Поэтому я думаю, что здесь, в России, конечно, это имеет большое продолжение, практическое продолжение в сегодняшней нашей жизни. Я напоминаю вам, дорогие слушатели, что сегодняшняя программа была посвящена отцу Александру Шмеману, и гостем нашей программы был сын отца Александра, Сергей Александрович Шмеман.

С.А.Шмеман: Спасибо Вам за возможность побеседовать с Вашими слушателями, а также за то, что ознакомили с Вашей работой здесь, которая на нас произвела большое впечатление. Мы Вам желаем успехов, и спасибо Вам!

Прот.А.Степанов: Спасибо, Сергей Александрович! Всего доброго, дорогие радиослушатели! Программу вел протоиерей Александр Степанов.